7月9日(土)、久しぶりに作州城東朝市に参加しました。7~9月は8時からの販売で、生徒たちは朝から元気よくあいさつをしながらお客様へ声を掛けました。

残念ながら途中で天候が急変してしまい土砂降りの雨となり、全部商品を売り切ることができずに店じまいとなってしまいました。

次回は、少し販売内容も変えてみようと思っていますので、みなさん楽しみにしていてください。

7月9日(土)、久しぶりに作州城東朝市に参加しました。7~9月は8時からの販売で、生徒たちは朝から元気よくあいさつをしながらお客様へ声を掛けました。

残念ながら途中で天候が急変してしまい土砂降りの雨となり、全部商品を売り切ることができずに店じまいとなってしまいました。

次回は、少し販売内容も変えてみようと思っていますので、みなさん楽しみにしていてください。

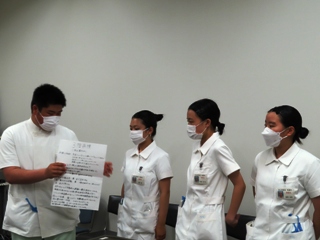

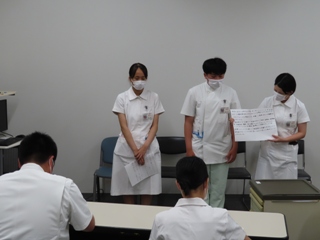

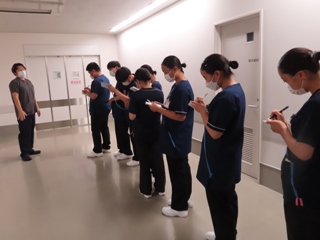

7月4日(月)~8日(金)の1週間、看護科1年生が看護の見方・考え方を働かせ、臨地において実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して、看護の実践に必要な資質・能力を育成することを目的として、初めての看護臨地実習に臨みました。

実習では、病院の構造や各病棟の機能についてのオリエンテーションを受けたり、各部署での説明後、グループに分かれて病棟の特徴について発表したりしました。

実際に手術着を着て、手術室の機材を触らせていただきながら説明を受ける実習もありました。

1週間の臨地実習を終えて、生徒にとって学び多いものとなりました。

日々の専門科目の授業と臨地実習での学びを結び付けて、これからも頑張っていってくれると期待しています。

第64回全国空手道選手権大会(内閣総理大臣杯)に出場する柴内隆明さん(普通科1年・津山西中出身)に、7月6日(水)、大山同窓会長から同窓会激励金、園田校長(PTA副会長)からPTA激励金が送られました。

県大会で上位に入り、全国大会高校生個人戦の「形」と「組手」の2種目に出場を決めた柴内さんは、「県の代表として恥じないよう、上位を目指してしっかり実力を発揮してきます。」と力強く語りました。

大会は7月9日・10日の2日間、東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催されます。

7月5日(火)、講師の榎田竜路先生をお招きしての活動は今回で2回目となりました。

PV(プロモーション・ビデオ)を制作する上で必要なインタビューをするポイントや文章を書くポイント、動画を撮影するときの体の使い方など、実践を交えながら教えていただきました。

生徒たちはメモを取り、体の使い方に苦戦しながら学びました。

最後に榎田先生より「顔に見えるものを撮影してくる」という課題が出され、その写真が「何を言っていて」「どういう状況か」説明できるように指示を受けました。

生徒たちが、どんな写真を撮ってくるのか楽しみです。

7月1日(金)、食物調理科2年生の有志が上横野のショウガ畑(中井さん所有)へ畝立てに行きました。4月にクラス全員で植え付けを行った畑です。

ショウガは50cmほどに成長し、真っすぐに伸びた茎に細長く厚みのある先のとがった葉が青々と伸びていました。

中井さんから、今回の作業の麦わらは暑さをしのぐために株と株の間に敷くもので、茎をポキッと折らない様にそっと広げるように、気を付けて行うように教えていただきました。

生徒たちは、クワでショウガの畝を切り、水はけを良くした上に麦わらを広げていきました。

6月末の暑さが続いた午後からの作業だったので、中井さんから10分間の作業ごとに休憩するようにアドバイスがありました。

畑近くのビワは熟れ、クルミなどの木は実をつけ始め、きれいなキキョウが咲いていました。

次回は収穫作業となります。きれいに畑を管理してくださっている中井さんには心から感謝しています。

7月1日(金)、生徒対象の救急法講習会を実施しました。

津山中央消防署から5名の講師にお越しいただき、2年生保健委員と各部活動の代表者計26名が受講しました。

新型コロナ対策バージョンの心肺蘇生法について丁寧に説明していただき、AED操作も含めて全員が実習を行いました。参加した生徒は実際の場面を想定してとても真剣な様子で取り組み、質問等も活発に飛び交いました。

また熱中症についても、予防のポイント、応急手当、救急車要請の目安などについて教えていただきました。

[生徒の感想]

・一人でするのではなく、周囲の人にAEDや119番通報を頼むことが大切だと分かった。

・胸骨圧迫を体験して、思っていたより力がいることにびっくりした。強く(5㎝)、早く(100回/分)、絶え間なく(間隔をあけない)!

・AEDは音声の指示に従うだけなので意外と簡単だった。

・熱中症の予防にはこまめな水分補給と休息が一番効果的だと知ったので、心がけようと思った。

会の最後には保健委員の代表生徒が「新たにコロナ対策の心肺蘇生法が学べてよかった。」「いざというときに率先して動けるように今回教わったことをしっかり覚えておきたい。」と感想を述べ、お礼を伝えました。

今回の講習が、熱中症等の事故防止、緊急時の迅速な対応に繋がることに期待します。

7月1日(金)、東雲祭結団式がオンラインで行われました。

第38回となる今年の東雲祭は「百華繚乱~輝け今しかないこの時を~」をテーマに開催されることが、生徒会長から全校生徒へ発表されました。

結団式では各ブロックのブロックカラー(赤・黄・青)を決定しました。

ブロック対抗でクイズに答えてもらい、正解ポイント数に応じて、ブロックカラーを示す用紙が入っているくす玉を選ぶ順番を決めました。

リモートではありましたが、各クラスでの盛り上がりを全校で共有できた時間でした。

各ブロックの団長がくす玉を一斉に開き、ブロックカラーが決定しました。

その後、各ブロックの団長、副団長が工夫を凝らした自己紹介とアピールで全校生徒を盛り上げ、各ブロックの士気を上げました。

最後に、副会長からの挨拶で結団式を締めくくりました。

今年度もコロナ禍の中ではありますが、生徒たちが東雲祭を成功させるために日々準備を頑張っています。生徒たちの活躍を応援していただけると嬉しいです。

6月上旬に行われた調理師仮認定試験に33名全員が合格し、6月24日(金)に第24回調理師仮認定式が行われました。

憧れのコック帽をいただくことができ、7月4日から始まる校外実習に向けて、初心に帰って、調理に対する思いを新たにし、気を引き締めることができました。

6月24日(金)、生徒に日時を告知せず、第1回防災訓練を行いました。

今年度に入り、全国で震度4以上の18回が発生しており、石川県では最大で震度6弱を記録しています。

津山市内にかかる断層としては那岐山断層帯があり、最大震度は6強と予想されています。

日頃からの備えが重要となるため、予測できない災害に対応できるよう、感染対策に配慮しながら実施しました。

授業中、緊急地震速報から訓練スタートです。

速報が流れたら、机の下に身を隠し、机の脚を持ち固定することで頭部等の安全確保をします。

地震が収まり、防災管理者に指示を受けた教員が被害状況を確認して報告します。

被害状況が確認出来たら、避難場所を決定します。

今回は、実際の避難を実施しませんでしたが、本校に設置している無線機を活用しながら、人数確認などを行いました。

最後に教室では各担任より、災害時の退避行動や取り組み状況、本校の自衛消防組織や任務についての説明 や講評を行いました。

また、本校の自衛消防組織の消火班の生徒たちに消火器の設置場所や消火器の使用方法等の説明を行い、訓練を終了しました。

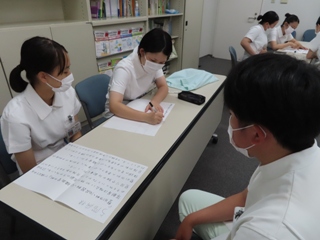

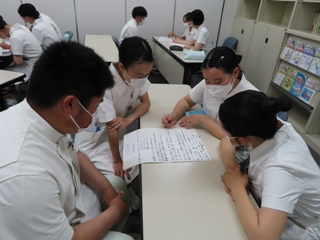

高校に入学して初めての看護臨地実習に臨む高校1年生対象に、医療現場における接遇を学び、実習生に必要な接遇の基本を身に着けることを目的として、6月22日(水)に「実習前に身につけておきたいこと」と題して石川病院看護部長 加藤里美先生よりご講義いただきました。

社会人としてのマナーでは、挨拶、お礼、お詫びの際のお辞儀の角度を三角定規で図りながら分かりやすく説明していただきました。

また、生徒と年齢の離れた患者様とのコミュニケーションをどのように図っていくかについて具体的事例を通してグループで話し合い、自分たちの言葉で説明していました。

初めての臨地実習に向けて、生徒からは「会話は表情だけでなく、患者さんの体調を気遣ったり、状況に合わせて話題を変えたりすることが大切だと学んだ。難しいと感じるが、積極的にあきらめず頑張りたい。」「年代の違う患者さんとのコミュニケーションの取り方、患者さんの身体的、精神的な部分の情報の集め方について実習の中で看護師さんや他の医療従事者の方々から学び、自分の力にしていきたいです。」との声が聞かれました。

この講義を糧にして7月からの看護臨地実習も気を引き締めていきたいと思います。