7月9日(土)、 城西ボランティア活動では、 城西公民館で 2名の生徒が参加しました。学習や遊びを通して小学生たちとの交流を深めることができました。

7月23日(土)、城下地区にある森本慶三記念館(旧津山基督教図書館・ 津山市山下 )で行われた夏の特別企画に本校の生徒8名がスタッフとして参加しました。

この企画に向けて、生徒は城下ハイスクールメンバーとして事前準備から参加し、当日はTシャツデザインのワークショップなどで来館者の応対をしました。

7月29日(金)、津山東公民館(津山市 川崎 )において小学生夏休み宿題サポートが開催され、本校の生徒もボランティア に参加しました。

今回は絵画の宿題応援教室ということで、参加していた小学生は画用紙と描きたい写真を持ってきていました。高校生は、描き方に悩む小学生に対して声をかけ、ムラなくきれいに塗る方法をアドバイスしたり、イラストのいいところを褒めたりしていました。小学生も、教わったことを活かしながら真剣に取り組み、最後は素敵な作品を完成させることができました。

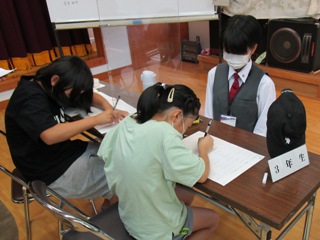

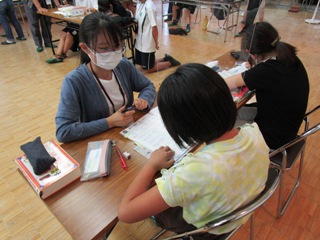

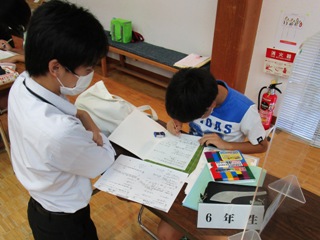

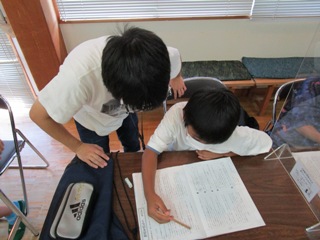

8月3日(水)、院庄公民館(津山市神戸)において、院庄学習支援ボランティアが開催され、本校から7名の生徒が小学生への学習支援を行いました。

マンツーマンでの学習支援を通じて、教えることの難しさとわかってもらえたことへの充実感を実感することができました。地域の学習支援サポーターの方からも感謝され、来年もぜひ多くの生徒たちに参加してほしいとのお言葉をいただきました。

食物調理科3年生が、津山市内9企業12部署に分かれて、7月4日(月)~27日(水)の期間中、各自10日間の実習をさせていただきました。

生徒たちは、新入社員のつもりで現場に入り、調理師として必要な知識・調理技術を実践を通して身に付け、将来の進路選択の参考とすることができました。

7月26日(火)、中学3年生対象に中学生授業参観日を行いました。「あの!東高の素顔が見える」として、より本校を知っていただくため、「見る東高」を開催しました。

中学生397名、保護者186名、計583名が参加され、受付終了後、令和5年度の新制服のデザイン案を見ていただき、web投票をしていただきました。

校舎内では、全クラス(校外実習中の食物調理科3年を除く)の授業風景を公開し、中学生のみなさんは真剣な眼差しで見学されていました。

部活動の見学も予定より多くの参加があり、部活動を行っている高校生もさらに力が入った活動となりました。

次回は、10月8日(土)に進学説明会を含んだオープンスクールを開催する予定です。ぜひ、みなさんの参加をお待ちしています。

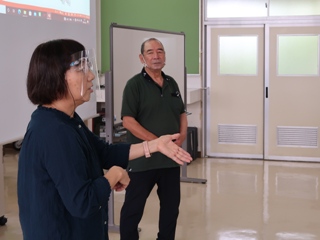

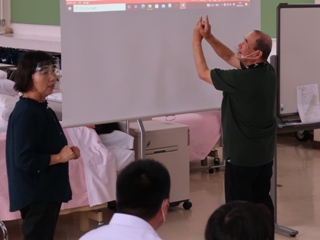

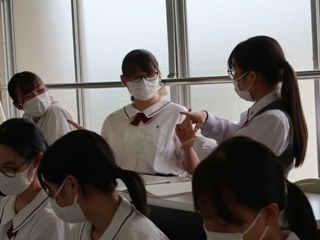

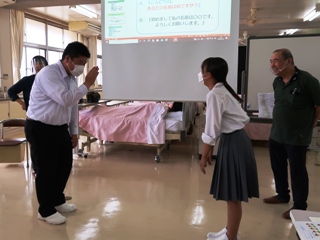

7月25日(月)、岡山県聴覚障害者福祉協会より大西香保里先生と山本修先生を講師にお迎えして、手話を通して聴覚障害者への理解とボランティア活動の重要性を学び、職業観を育むことを目的として看護科1年生が手話を学びました。

聴覚障害は「みえない障害」と言われており、理解されづらいということから、最初に講師の先生お二人のどちらが聴覚に障害があるのか質問され、生徒たちはちょうど半々に分かれましたが、先生方から正解が発表されると「おー」っと、驚きの声があがりました。

聴覚障害のある方のコミュニケーション方法として、筆談をはじめ6種類あることや、その特徴についいて説明を受けました。

その後、手話を用いて自己紹介を行い、生徒たちは、自分の苗字をどう表現するか興味津々といった様子で、楽しそうに取り組みました。

最後に、生徒代表が「これまでの生活で手話を使うことがありませんでしたが、これから病院実習等で聴覚障害者の方と会った時には、本日習った手話を使ってコミュニケーションをとっていきたいです。」とお礼を述べました。次回は、8月に第2回目の手話講習を予定しています。

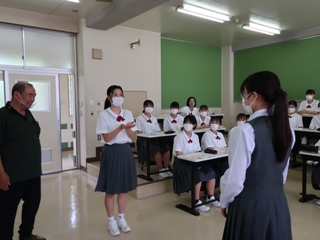

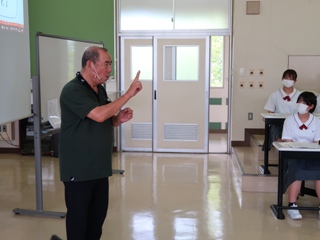

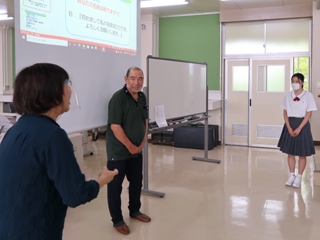

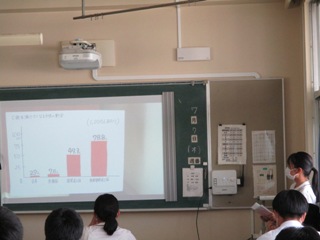

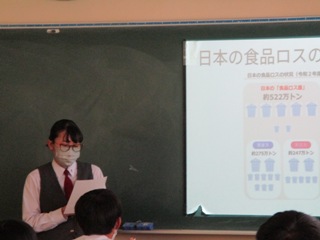

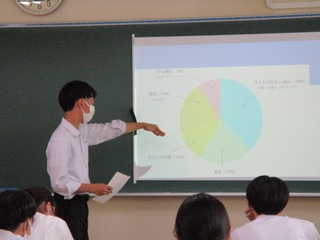

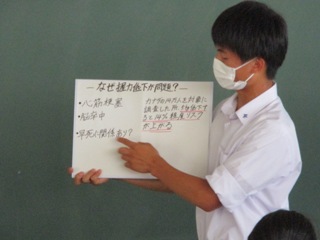

7月7日(木)・14日(木)、普通科3年生が行学 社会世の中プロジェクトの発表をクラスごとに行いました。

自分の進路に見合った分野を生徒自身が選択し、2年の3学期から3年の1学期にかけて、インターネットや書籍などから情報収集を行い、2分間という短い発表時間に合わせ要点をまとめるなどの発表準備を行ってきました。

生徒たちは短い発表時間に苦戦しながらも、1年生の頃からの経験と、それまでしっかり準備を行ってきたので落ち着いて発表できました。

聞き手の興味・関心を引く発表テーマや聞き取りやすい話し方などから生徒の2年間の成長が感じられました。

発表後はルーブリック評価シートを用いて自己評価を行い、他者評価はひと言コメントを記入した付箋を一人一人に渡しました。

発表は、よくまとめ上げられたものでした。

今後はグループディスカッションなども入れながら、今回探究した内容を活かし、さらに学びを深めていきます。

7月24日(日)に香北地域づくり協議会事業「川で遊ぼう!」が、子どもたちに香北地区(鏡野町)の自然を体験させ、大人も童心に返って楽しみ、地域住民の交流を図ることを目的に実施されました。

総合的な探究の時間「行学」の活動として、本校の普通科2年生の子ども・教育分野の生徒たちが参加させていただきました。

5月31日のフィールドワークで香北地区の地域活動についてお話をうかがい、高校生として何かできることはないかと考え、水辺の生き物調査とクイズのワークシートを作成し持参しました。

前日( 23日) 準備ではウォータースライダーの設置を手伝いました。

地元の方々に教えていただきながら作業を進め、2時間ほどで完成しました。試しに滑ってみるとかなりのスピードがでて、本格的な仕上がりでした。

当日(24日)には、午前中からヒラメ(アマゴ)の塩焼きの下準備を手伝い、昼食においしいカレーライスをいただいて子どもたちの到着を待ちました。

午後になると地元の大勢の子どもたちと保護者が集まり、ヒラメのつかみどりやスイカ割りなどを楽しみました。

津山東高校生もクイズコーナーを担当させていただき、子どもたちと水辺の生き物について一緒に学びました。

幼い子ども、保護者、地元のお年寄り、地域の様々な年代の方々が参加し交流できる貴重な機会に参加させていただき、とても勉強になりました。学んだことを今後の総合的な探究の時間「行学」の活動に生かしたいと考えています。

7月22日(金)、特定非営利活動法人 いーなプロジェクトより谷本幸子先生を講師にお迎えし、看護科2年生がボランティアについて学びました。

地域で生活する人々に対する支援活動の現状について理解を深め、1年間を通して学習する行学(テーマ:地域ボランティア)の実践意欲を高めることを目的としています。

看護職は病院で働く以外にも、地域で活躍できる場所や機会が多くあることを学び、看護職への魅力や、やりがいを再確認するとともに、将来自分が就く看護職への視野を広げることができました。

谷本先生より地域活動で様々な人と上手く関わるためのポイントを教えていただき、生徒たちは真剣な眼差しで、一生懸命にメモを取りながら話を聴きました。

講演の最後には、谷本先生から「今の気持ちを漢字一字で表してみる」という課題があり、生徒たちは各自、用紙に「輪」や「笑」などを書き留め、これから行う地域活動や人との関わりの中で、自分が大切にしたいことを漢字一文字で確認しました。

最後に、生徒代表が「他職種との連携の重要性を改めて感じました。相手の立場になって考えるとは、よく使われる言葉ですが、実際に言動に移すのはすごく難しいことだと思いました。相手がどう感じるか、どう思うかをこれからの日常生活や実習場面でもしっかり考えることができるようになりたいです。」とお礼を述べました。次回は10月に第2回目のボランティア講演会を予定しています。

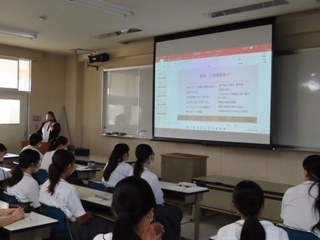

7月22日(金)、普通科1年生を対象に学部学科別ガイダンスを行いました。

今年は対面で17講座とオンラインで2講座が開講され、講義形式の講座を一人2講座を受講しました。

生徒たちは真剣な面持ちでメモを取りながら講師のお話に耳を傾けたり、質問をしながら実習に取り組んだりしていました。

行学で現在取り組んでいる「学びプロジェクト」と関連した学問分野について、考えを深められた生徒も多かったようです。今後の文理選択など、自らの進路を考える良い機会になりました。

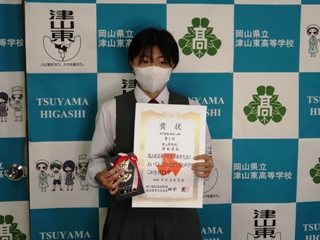

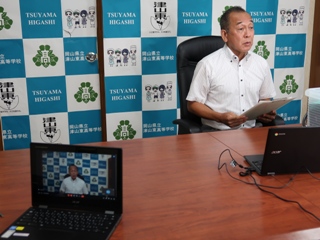

7月19日(火)1学期の終業式が行われました。今回も感染拡大防止のため、校長室をスタジオにしたオンライン形式で行われました。

終業式に先立ち表彰伝達式が行われ、1学期(美作総体以外)に表彰された生徒がカメラの前で報告しました。

園田校長は式辞で、現在感染者が急増している状況を踏まえて、夏期休業中も油断することなく感染防止に努めるよう伝えた上で、コロナ禍や戦争、テロのような人々を不安にさせる要素が溢れる今こそ、音楽や文学、美術、演劇といった芸術にたっぷり親しんで、心に潤いと安定を与えてほしい、とメッセージを送りました。

また式の後には、生徒会執行部から新制服についてのアンケートの呼びかけ、各分掌の部長から夏期休業中の過ごし方についての諸注意などがありました。

校外実習や修学旅行など、コロナ禍の中でもさまざまな活動ができた、東高生にとって充実した1学期でした。この夏、感染症や熱中症の予防に努めながらも、カラを破り人とつながれる、素敵な日々を過ごせるよう願っています。

「150」は、この夏ボランティアに参加する本校生徒ののべ人数

「150」は、この夏ボランティアに参加する本校生徒ののべ人数

中国大会・全国大会に出場する選手の壮行式が7月19日、終業式に先立ち校長室をスタジオにオンラインで行われました。

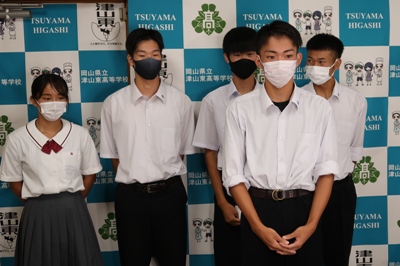

まず、8月20日から岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)で開催される第76回中国五県陸上競技対抗選手権大会に県代表として出場する、男子200mの大畑和葉さん(普通科3年・勝央中出身)、男子4×400mリレーの大畑和葉さん、寺坂十楽さん(普通科3年・津山西中出身)、杉山由樹さん(普通科3年・北陵中出身)、加藤来門さん(普通科3年・中道中出身)、女子砲丸投・円盤投の小松怜さん(普通科2年・津山西中出身)が紹介されました。

続いて、7月29日から高知県立春野総合運動公園体育館で開催される全国高等学校総合体育大会(インターハイ)少林寺拳法競技大会女子単独演武の部に出場する岸本莉実さん(普通科2年・勝央中出身)が紹介されました。

出場選手が全校生徒にカメラを通じて「県代表として全力を尽くしてきます。」と挨拶すると、各教室から盛大な激励の拍手が起こっていました。

園田校長は「大きな舞台を楽しむくらいの気持ちで臨み、持てる力を発揮してきてください。」とメッセージを送りました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~