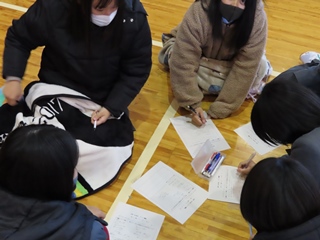

1月19日(火)、1年生の百人一首大会を開催しました。各クラス2人ずつで10人1チームとなり100枚の札を取ります。そして最後に何枚取れたかの数をクラスの合計で競い合うクラス対抗としました。

事前に各クラスで練習をしました。皆、あの札だけは絶対に手にすると意気込んでいました。

もちろん“ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは”の札です。

さて、誰が手にしたのでしょう?

先生方も読み手となり個性あふれる声が響きました。

各グループでは、それぞれが拮抗しており、結果は翌日にならないとわかりませんでした。合計枚数を競います。

集計の結果、優勝は3組でした。そして準優勝は4組です。覚えている人も、反射神経で取る人も、皆が一堂に会し楽しく日本文化を満喫しました。

みなさん、よく頑張りました。

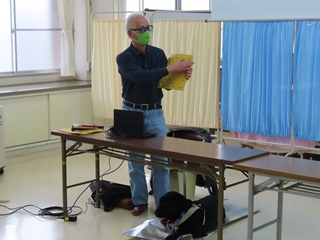

1月18日(月)、視覚障がい者への理解を深め支援方法を学ぶため、高取茂樹先生と盲導犬のテミスちゃんを講師にお招きしました。高取先生は生まれつき目が見えず辛い時期もあったとのことですが、いつも、明るく、元気に毎年本校に来ていただいています。

「勇気」「元気」「優しさ」を大切にすること、言葉と力の暴力は絶対にいけないことを何度も教えてくださいました。

盲導犬のテミスちゃんは、厳しい訓練を積み重ね狭き門をくぐり、盲導犬となって高取先生をサポートしています。

お仕事中

お仕事中

講演では、情報の取り方(聞く:音声など、見る:点字など)、声のかけ方やサポートの具体的な方法などを教えていただきました。

実際の生活場面から、このような支援方法が良いというポイントを教えていただき、食事や料理、お金の判別、携帯電話やパソコンなどの実演や、生徒たちも体験しながらわかりやすく学びました。

盲導犬のテミスちゃん♡

盲導犬のテミスちゃん♡

また、盲導犬については、まだまだ盲導犬が少ないこと、盲導犬ユーザーとの相性や管理の問題、盲導犬を連れて一緒に入れないところが多いなど、現状の問題を知ることができました。

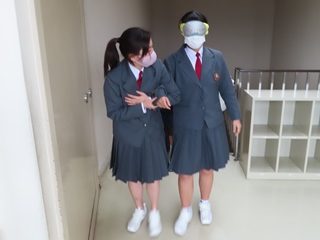

次に、実際にタオルとアイマスクを着けて、目が見えない方の体験をしました。

友達に手を引いてもらい廊下を歩いたり、階段を昇降しましたが、いつも慣れている廊下や階段でさえとても怖く、一歩一歩が長い時間に感じ友達にしがみついてしまいました。 友達のちょっとしたサポートや声かけ一つ一つがとてもありがたく安心できました。

この体験から、視覚障がい者の方がおられたら自分たちのできる支援を行いたいと、どの生徒たちも感じていました。

<生徒の感想>

・「見えない」ことを体験してみると、鳥肌が立つくらい怖くてサポートの存在がすごく大きかった。私も、視覚障がい者の助けになりたい。

・視覚は失っても、生き生きと生活している人も多くいることを知った。様々なことができるようになるまでとても時間がかかったと思うが、それでも必死で前を見て進んでこられた生き方に感動した。その方が一番望む援助ができるように努力したい。

・努力をすれば何でもできると言われ、すごく心に響いた。高取先生から教えていただいた多くのことや、「優しさ」「笑顔」「元気」「声」「勇気」のキーワードを大切にして、素敵な看護師を目指そうと思う。

第2回津山国際環境映画祭で来月上映される映画「十六夜の月子」に演劇部員6名がエキストラ出演することになり、1月14日(木)、城東むかし町一帯でロケが行われました。

これは、津山の魅力発信に資するため市民参加型のオール津山ロケで撮影される今回の映画に、地元の高校生役でぜひ出演してほしい、という映画祭実行委員会からの依頼に、東高として協力する趣旨で参加したものです。

頃安祐良監督にご挨拶した園田校長が、高校生は全員演劇部員であることを伝えると、監督は「それは心強いですね。」と笑顔で応えてくださいました。

また当日は多くのマスコミが集まり、部員たちもテレビ局や新聞の記者の取材を盛んに受け、インタビューがRSKの夕方のニュースで放映されるなどしました。

で、どんな場面で出演するか??それは2月14日の上映会でのお楽しみです(笑)。

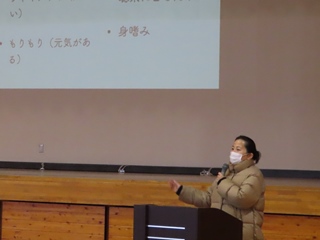

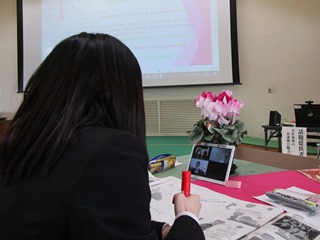

1月8日(金)普通科1年生を対象に行学プレゼン講座を開催しました。 一般社団法人まなびと代表理事 江森真矢子先生を講師にお迎えし、より伝わりやすいプレゼン方法について学びました。

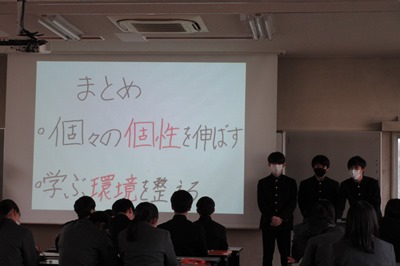

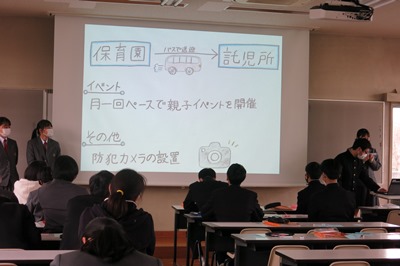

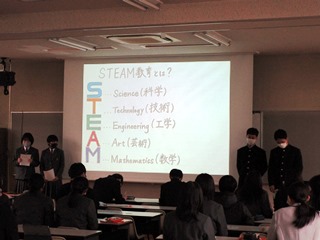

講座の最初には普通科2・3年生の先輩方が実際のプレゼンテーションをお手本として発表してくれました。

先輩方の発表は、言葉やスライドから伝えたい思いが届くよう工夫がたくさんされており、大変感心しました。

その発表をもとに江森先生がどんなところが良かったのか、実際に発表するならどういうことに気を付ければ良いかなど生徒と一緒の目線になって考えてくださいました。

生徒たちは先輩たちの発表を聞いた後、自分がプレゼンを行う上で大切にする3か条を決めました。一人ひとり、大切にしたい点や、自分色を出せるようにどうしたら良いかといったことを考え、3か条を決めている生徒もいました。今回の講座を通してプレゼンに対して改めて考えるきっかけになりました。

江森先生は講座の中で生徒が発言した意見をすぐに視覚化してくださり、どういったことがプレゼンを行う上で大切なことなのかを参加した全員で考えられる場を作ってくださいました。

寒い中ではありましたが、生徒たちも非常に楽しそうな表情で学ぶことができました。

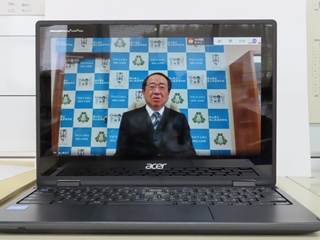

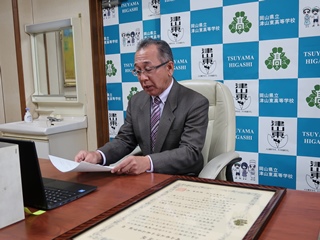

1月8日(金)、3学期始業式が行われました。

今回も感染防止のため校長室をスタジオにしたオンライン形式での式となりました。

園田校長は式辞で、今は何でもネットで検索できることから知識の習得を軽視する風潮があるが、深い思考や適切な判断の基盤となるのはしっかりと身に付いた知識であり、感染症予防も正しい知識や科学的根拠に基づくことが大切、などと述べ、東高生には令和3年を豊富な知識をしっかりと身に付ける一年にしてもらいたいと呼びかけました。

また、受験を控えている生徒に対して、気持ちをしっかり持って悔いのないように準備して臨んでください、とメッセージを送りました。

式後、生徒の活動についての報告がありました。

冷え込みの厳しい朝でした。暖かい教室での始業式にGIGAスクール化の恩恵を実感しましたが、全校生徒一堂に会して新学期を始められる日が待ち遠しくも感じられます。

東高生はそれぞれの決意を新 たに新しい年を迎えました。

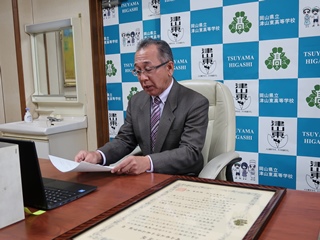

12月26日(土)、演劇部が津山市立養護老人ホームときわ園(津山市)を訪問し、職員の方にDVDを贈呈しました。

毎年、本校演劇部は夏と冬にときわ園を訪れ30分のお芝居と童謡などみなさんと一緒に歌って交流をしてきました。今年度は新型コロナウイルスの影響で訪問できていませんが、 みなさんにお芝居のDVDを見ていただくことで楽しんでいただけたらと思います。

コロナが終息すれば、また交流に伺います。

12月24日(木)2学期の終業式が行われました。今回の式は、来年度のGIGAスクール化に備えて教室に無線アクセスポイントが整備されたことから、校長室をスタジオにしたオンライン形式で行われました。

園田校長は式辞で、かつて欧州で見た、感染症の終息を祝う中世の大きな記念碑のことに触れ、人類の歴史は感染症との闘いの歴史でもあり、今私たちもその歴史の中に生きていること、そして、東高での学び、すなわち、地域医療を支える医療従事者を目指す看護科・専攻科の学び、免疫力を高める食事の考案など食の面で健康を支える食物調理科の学び、「行学」で医療や福祉など地域の課題解決に真剣に取り組む普通科の学びは、感染症の克服にも貢献し得る誇り高いものであると述べました。

また、年明け以降に受験を控える生徒に向けて、結局最後は自分自身の「合格したい」という思いの強さが合否を分けるものであり、コロナ禍の中でも、体の健康とともにメンタルの強さも保って受験を乗り切ってほしいとメッセージを送りました。

式後、進路支援部長、生徒支援部長からの冬季休業中の注意と、2学期に表彰を受けた生徒たちの紹介、報告がありました。

その後、生徒による行学の活動報告があり、高倉でプレーパークイベント「オリジナルキャンドル作り」を企画し実行した普通科2年生と、他の自治体の施策の調査をもとに津山市に政策提言をまとめた普通科1年生の2つのグループが、スタジオ生放送で全校生徒に報告しました。

一堂に会して思い切り校歌を歌う式が再び行えることを待ち望む一方、暖かい教室でスクリーンに大きく映る話し手の表情を見ながら話を聞ける良さもあることを実感できた、初めてのオンライン終業式でした。

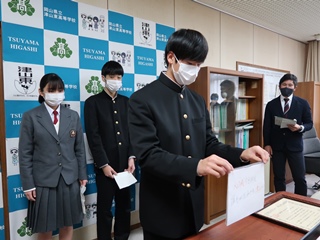

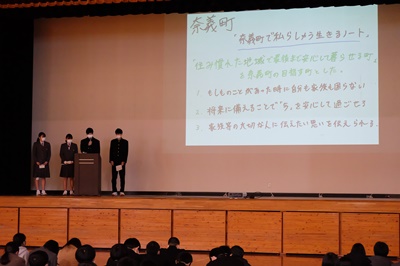

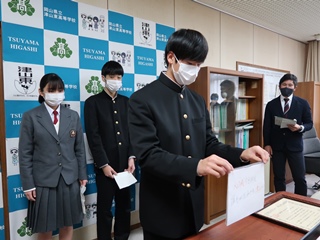

12月16日(水)、普通科1年生のSIM津山プロジェクトの新事業グループ発表を行い、22日に開催される全体発表の代表グループを選出しました。

各発表会場には津山市役所の方など多くの方が来校され、生徒の発表後には貴重なご意見や感想をいただきました。生徒たちは1学期の発表の時よりも堂々と発表することができました。

22日(火)には、SIM津山プロジェクトの新事業全体発表が開催され、代表6グループの生徒たちが発表しました。

津山市の課題解決のために生徒たちが一生懸命考えた新事業はどれも興味深いものであり、実現したらいいなと思えるものばかりでした。

SIM津山の活動を通して、自分たちの学校がある地域を改めて考えることができました。今の津山にない新しい事業を考えることで発表をしている生徒だけでなく、聞いている生地にとっても学びの多い機会となりました。

全体発表後はすべての代表グループに学年主任から表彰状が贈られました。

今後は、今回の発表を通して出てきた課題を解決し、さらに良いものになるよう再提案(発表)をしていく予定です。

12月21日(月)、普通科3年選択科目「子どもの発達と保育」(担当:石原教代先生)の授業の一環で、選択者10名が作った折り紙の紙風船100個を、代表生徒2名が林田保育園(津山市川崎)へ届けました。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で実習による交流ができなかったため、生徒たちは、園児たちを喜ばせることが何かできないかとアイデアを出し合い、期末考査後に在園児90名分の紙風船を作成しました。

少し早いクリスマスプレゼントに、園児たちは大喜びでした。お礼として、園児たちからは手作りメダル10名分が贈られました。短い時間でしたが、楽しい交流となりました。

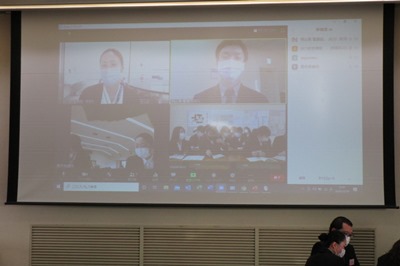

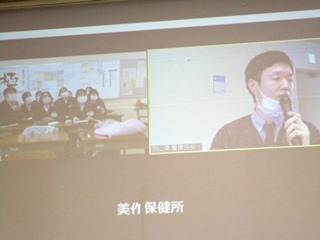

12月19日(土)、津山市総合福祉会館を会場に、津山保健所の主催で「美作地域の看護職と看護学生との交流会」が開催されました。この会は、美作地域で働く看護職と看護学生が交流を図り、美作地域の看護の魅力や素晴らしさを伝え、看護の人材確保や定着を図ろうと計画されたもので、今年度で2回目の開催となりました。

県北の看護学生として本校の専攻科1年生の他、津山中央看護専門学校、美作市スポーツ医療看護専門学校の生徒のみなさんが参加しました。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大により交流会の形態をZoomでの参加も可能とされ、本校のほとんどの生徒もZoomで参加しました。

4名の看護職の方々からの看護を学ぶ者への熱いメッセージを聴講した後、ワールドカフェ方式によりリラックスしたオープンな雰囲気の中で対話し交流しました。

Zoomというオンラインでの交流は初めてでしたが、県北にある他校の看護学生と意見を交換したり、地域で生き生きと活躍している本校卒業生のお話も聞くことができ、地域の医療について考える良い機会となりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~