7月29日(月)、30日(火)の2日間、中学生3年生を対象に部活動公開を行いました。 本校での部活動の様子を中学生のみなさんに知っていただくため、今年度初めて実施しました。

当日は、約90名の中学生が来校され、部活動を見学されました。目当ての部活動がある中学生、全ての部活動を見学された中学生もいました。

大変暑い中でしたが、足を運んでくださった中学生、保護者の皆様ありがとうございました。

次回8月22日(木)のオープンスクールでもお待ちしています。

7月29日(月)、30日(火)の2日間、中学生3年生を対象に部活動公開を行いました。 本校での部活動の様子を中学生のみなさんに知っていただくため、今年度初めて実施しました。

当日は、約90名の中学生が来校され、部活動を見学されました。目当ての部活動がある中学生、全ての部活動を見学された中学生もいました。

大変暑い中でしたが、足を運んでくださった中学生、保護者の皆様ありがとうございました。

次回8月22日(木)のオープンスクールでもお待ちしています。

7・8月の城西ボランティアでは、幼児向けに絵本の読み聞かせや水遊び、小学生向けのサンドイッチ作りのお手伝いをさせていただきました。夏休みに入り、多くの子供たちと触れ合うことができ、学ぶことがたくさんありました。

また、学習支援ボランティアでは、7月に津山東公民館で小学生たちに絵画作成の手助けをしたり、8月の院庄公民館では小学生たちとレクリエーションをしたり学習支援を行いました。

夏のボランティア(各地域の社会福祉協議会主催)にも、 津山市・鏡野町・久米南町・美咲町・美作市・勝央町・真庭市・奈義町を中心に約70名がに参加し、貴重な体験をすることができました。

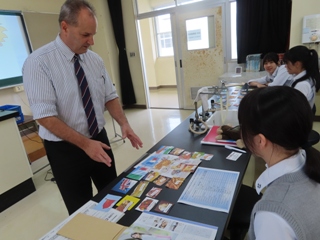

7月8日(月)~28日(日)、食物調理科3年生が津山市内の9施設で校外実習を行いました。期間のうち10日間、各実習場所で新入社員と同じように指導をしていただきました。

この校外実習では、校内で学習した知識や技術をもとに、さらに調理技術の向上、応用力、実践力を身に付けることを目的としています。

生徒は最初緊張した様子もありましたが、実習を重ねるにつれ社会人としての自覚が芽生え、働くことを意識しながらの実習となりました。

今回の実習を通して、改めて調理師の仕事の大変さを実感するとともに、やりがいを強く感じることができました。将来の進路選択にもつながったようです。

今回の実習で学んだことを、これから東雲祭での食堂や喫茶、卒業制作展示発表会などで生かして活躍してくれることを楽しみにしています。

7月28日(日)に行学の地域プロジェクトの香北地域(鏡野町)で川遊びの自然体験交流イベントが実施され、本校から普通科2年生の11名が参加しました。

川遊びのイベントは地元の方々が毎年企画されており、地元の小学生を対象に実施されています。

そのイベントを通して本校の生徒が香北地域を知ることはもちろん、地域活性化の観点で自分たちに何ができるのかを考えるという目的でボランティアとして参加しました。

川遊びだけでなく、川べりに作られたいけすの中のヒラメ(アマゴ)をつかみ取りするイベントもあり、生徒たちはヒラメをいけすの中に放流するのを手伝うところから始めました。ヒラメが入った後は、小学生たちに取り方を伝えるために実際につかみ取りを行いました。初めての体験で戸惑う生徒も多かったですが、コツをつかむと全員1匹はつかまえることができました。

つかまえたヒラメを塩焼きするために、内臓を取り出し串に刺す方法も地元の方々に教えていただき、小学生がつまえたヒラメを本校生徒が準備し、小学生に喜んでもらいました。

地域プロジェクトとしての香北地域を活性化させるために何ができるかと1学期の間、生徒たちは考えていました。しかし、実際に訪れたことがある生徒はほぼおらず、行学の時間では悩んでいる生徒も多かったのも現状です。

今回、香北地域を実際に訪れ、川遊びのイベントに参加させていただき、感じ取ったものが多くあるはずです。この経験を活かし、2学期からの行学では高校生の自分たちが香北地域を活性化させるために何ができるのかを具体的に考えていこうと思います。

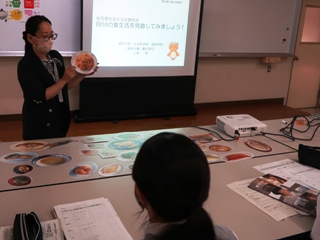

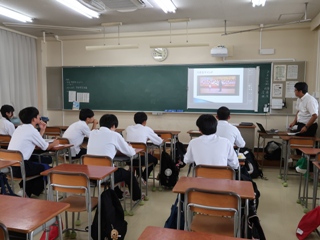

7月26日(金)普通科1年生の学部学科別ガイダンスを行いました。実施の目的は、学部学科の模擬授業を受けることで、学部学科の学びの内容や違いについて概要を把握してもらい、大学や各種学校の学びを深め進路意識を持ってもらうことです。

講座はⅠ部とⅡ部の2回開講され、生徒たちは、自分の希望する分野に分かれて、大学や専門学校の先生方の講座を受けました。

普段の学校生活では学べないようなことを講座で受けることに少し緊張しながらも一生懸命にメモを取りながら講師の方の話を聞いていました。

このガイダンスで学んだことを踏まえて、夏季休業期間に家庭でよく話し合い、文理選択につなげてもらいたいと考えています。

また、今後の予定として岡山大学訪問が10月にあります。岡山大学訪問では大学の学びと雰囲気を感じ取り、進路をより具体的に考えてもらいたいと思います。

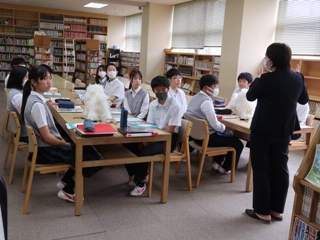

7月23日(火) 公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協議会より、芦田タキ子先生と大西香保里先生をお迎えし、聴覚障害への理解と支援方法について学びました。

先生方から、聴覚障害は「みえない障害」と言われており、理解されづらいということ教えていただきました。

そのため、聴覚障害のある方とのコミュニケーション方法として、筆談をはじめ8種類あることや、通信機器が発達し、昔よりコミュニケーションは取りやすくなってきているが、感情などは文章だけでは伝わりにくいことも教えていただきました。

手話や空書などの特徴についてはお話やゲームを通して学びました。

実際に手話や指文字を使って自分の名前をどう表現するか教えていただいたり、自己紹介をしあったり熱心に取り組みました。 また、年代や文化によっても手話や表現方法が違ったりすることも学びました。よく使う挨拶や表現なども教えていただきました。そして、手話や筆談だけでなく、表情をつけることで感情も、より伝わることがわかりました。

最後に生徒たちは、「私たちの生活はすべてが当たり前でなく感謝に包まれていることを感じた。まずは障害の有無に関わらず自分たちから積極的に『相手の伝えたいことを受け取ろう、私たちの思いを伝えたい。』という思いと、言葉や文字だけに頼らず表情なども大切だと学んだ。これからも様々な人や事柄に興味を持ち、生活体験を充実させ、様々な方とのコミュニケーションを積極的にとり、楽しんでいきたい。」と手話を交えて学びとお礼を述べました。

7月19日(金)終業式のあとに、吹奏楽部と報道部による「サマー・コンサート2024」を開催しました。

このコンサートは、1学期最後に皆さんに楽しいひと時を過ごしていただきたいという思いで、部員たちが企画したものです。

報道部による音響機器を使用した放送進行のもと、吹奏楽部が「青と夏」「シュガーソングとビターステップ」「君の瞳に恋してる」の3曲を演奏しました。

この日も猛暑で会場のコモンホールが大変暑かったにもかかわらず、廊下まで満員の生徒や教職員の皆さんにお越しいただき、手拍子や拍手で応援していただけたことに心より感謝いたします。

コンサートの最後にアンコールのお声をいただいたのですが時間の都合で演奏できなかったので、また気候の落ち着いた時期に開催できるよう、動いていきたいと思います。

東雲祭では報道部が体育の部の放送を担当し、生徒の皆さんの活躍を支えます。

吹奏楽部は文化の部2日目の最初にステージ演奏を予定していますので、ぜひお聴きください。

7月19日(金)、終業式に先立ち収納報告が行われ、1学期に表彰された生徒たちがステージ上で全校生徒に報告し、安東校長に収納しました。

7月19日(金)、1学期の終業式に先立って、収納報告式が行われました。

23名の生徒が登壇し、全校生徒が見守る中、成績報告と今後の抱負を語りました。

終業式の式辞として、収納報告式を受け、安東校長は、「生徒のみんなの活躍をうれしく思う。すばらしい活躍。引き続き失敗を恐れずチャレンジしてほしい。」と述べ、続いて、「東雲祭の準備を通して、トラブルを乗り越え、仲間と合意形成を図り、つながる力を向上させてほしい。」と話し、

最後に、「3年生、専攻科2年の皆さんは進路決定に向けて大切な夏。」と、世界で初めて南極点に到達したロアール・アムンゼンの格言「準備10年、成功5分」を引用し、「目標に向けて、しっかり準備してほしい。」「2学期には全員が元気な姿をみせてほしい。」と締めくくられました。

どうか、より一層充実した時間を過ごしてくれることを教職員一同願っております。

7月18日(木)、今年度の第1回学校運営協議会を開催しました。本校では令和4年度から設置しており、年3回会議を開催しています。

委員は保護者、地域住民、自治体関係者、地元企業等関係者、NPO法人職員、大学教員、校長などで構成されています。

第1回目のこの日は、学校出席者とともに今年度の学校経営方針や具体的な計画、地域連携を通じた教育活動などについて協議を行いました。

委員のみなさんは本校の教育活動にかかわりが深く、本校の卒業生の方も複数おられます。生徒のために、津山東高校のために、力になりたいという思いが伝わってくる内容でした。