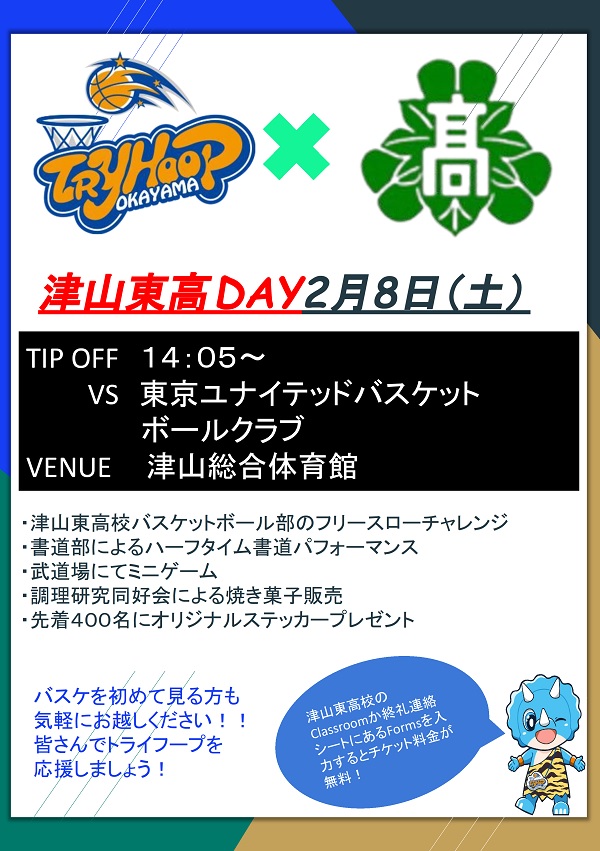

2月8日(土)雪が降る中、10月から普通科2年生の行学 地域プロジェクトの中で動き出した企画、トライフープ東高DAYがついに開催されました。

前日から雪が降り積もり心配される中、なんとか開催することができました。ここまで、トライフープの担当者とたくさん打ち合わせし、授業内で考え、全体発表を行い、学校内外でたくさんの活動を行ってきました。

昼休みに行っていた校内放送の成果もあり、当日は本校からおよそ150名が会場に足を運んでくれました。

会場では先着順で今回制作したオリジナルステッカーを配布し、来場者の方の思い出に残るように工夫しました。

併設の剣道場では来場者の方に5連のけん玉に挑戦してもらったり、風船ドリブルや紙風船リフティングをしてもらったりと生徒たちの考えた企画で楽しんでもらいました。

剣道場にマスコットキャラクターのトライプくんも来てくれて、さらに会場が盛り上がりました。

オープニングでは今回のプロジェクトリーダーの挨拶後、バスケットボール部VS一般の方でフリースロー対決を行い、会場を盛り上げました。

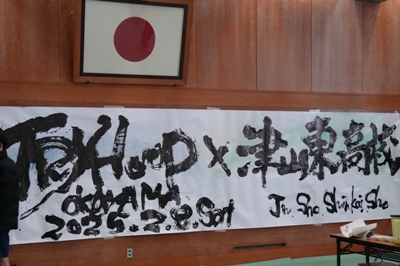

ハーフタイムでは、本校書道部によるパフォーマンスで、トライフープへエールを送りました。

調理研究同好会は、今回のプロジェクトメンバーより依頼を受け、7種類の焼き菓子の販売を行いました。

大雪となり開催されるかどうか心配しましたが、応援に来られた方や本校生徒など多くの方にお買い求めいただき、初めて本校のパウンドケーキを食べられた方は、「美味しかった。」と言ってもう一度買いに来てくださり、大変好評でした。

生でプロバスケットボールチームの試合を見ることができ、イベント自体も盛り上げることができ、満足のいくイベント企画となりました。学校内外含めて、たくさんの人に助けていただきながらこの企画を行うことができました。

雪で思うように観戦者数が伸びませんでしたが、貴重な経験になりました。ありがとうございました。

<トライフープ岡山さんとのコラボ企画について>

10月のフィールドワークで、globeさんに行かせていただいて始まった普通科2年生の地域プロジェクトから、学校総出のプロジェクトとして動き始めています。

企画の準備として、1月20日に津山総合体育館剣道場の視察に行ってきました。会場の広さを実際に確認して、いよいよやってくる本番が待ち遠しくなってきました。

ただいまポスター制作、記念シールの作成と活動も大詰めを迎えています。

本日からビラ配り、お昼休み放送大作戦も行っています。

<担当生徒より>

普通科2年生地域プロジェクト全体発表会で12月に発表した津山グループの企画がついに実施されます。

2月8日(土)、津山総合体育館(津山市山北)にて行われるトライフープ岡山の試合が東高DAYということで、津山東高校の生徒が専用フォームから申込みを行うと一緒に来場された方も無料で観戦できます。

併設の剣道場での様々な企画を考えており、また調理同好会お菓子販売などイベントもあります。ぜひご来場ください!!

ポスターのPDFはこちら

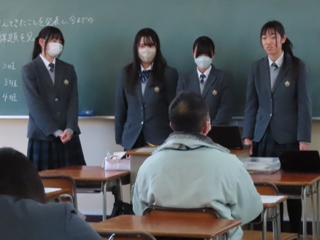

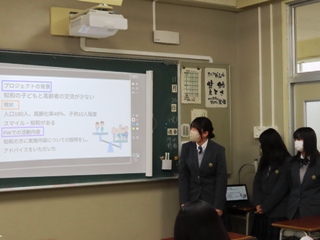

1月28日(火)、普通科1年生の行学 SIM津山プロジェクトの分野別発表会を行いました。

自分たちが考えた津山の活性化案などを津山市役所の方々の前で発表を行いました。

津山市役所の方々からは、高校生らしい目線に感心されつつ、専門家らしいするどい目線からのアドバイスなどをいただきました。

講師の方々におかれましては、お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。

この経験を2月18日に行われる全体発表や、来年度以降の行学に活かしたいと思います。

12月25日(水)、高校生「夢育」PBLフォーラム2024 に参加しました。

昨年度までは高校生探究フォーラムとして開催されたもので、今年はノートルダム清心女子大学で開催されました。このフォーラムでは、各校で取組んだ探究活動の成果を発表するとともに、他校の取組みを共有することで、高校生一人ひとりの夢を育む契機とするため、岡山県教育委員会が開催しているものです。本校は毎年参加し、発表しています。

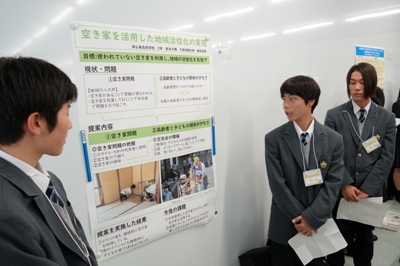

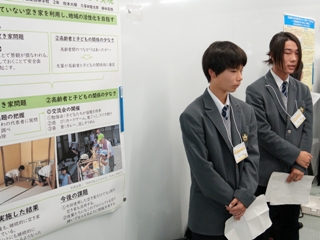

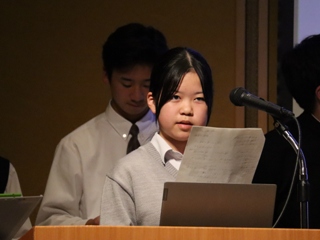

本校からは普通科2年生の行学の取組みをポスター発表で、また、四校連携の取組みをステージ発表で、それぞれ報告しました。

午前のポスター発表では、普通科2年生3名が代表で参加し、「空き家を活用した地域活性化の実現」と題し、行学の地域プロジェクトのうち、知和地区(津山市加茂町)を活動場所とした取組みや成果について発表しました。

生徒たちは、練習の成果を十分に発揮し、参加者の方からの質問にも的確に答えることができました。

また、「空き家や高齢者問題は、今後、必ず様々な地域で表面化する問題なので、取組みを広めてほしい。」と応援もしていただきました。

他校の探究活動の様子や考え方に触れることで、良い刺激を得ることができたので、この経験を今後の行学の活動や学習活動などに活かしてほしいと思います。

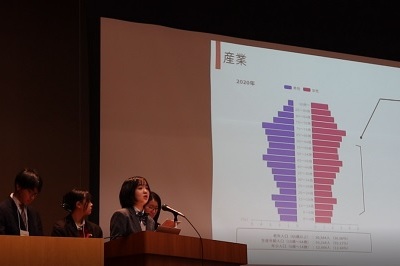

午後のステージ発表で四校連携の取組みを報告したのは普通科2年生の日下由奈さんです。

日下さんは、四校連携で扱う4つのテーマのうち、産業分野を中心に探究活動をしたグループの代表として報告しました。

発表の後は、参加している高校生や大人の方から、質問や助言をたくさんいただきました。

また、生徒準備委員会が企画運営をする「学校間交流イベント」にも参加でき、地域の課題解決という共通テーマに関心を持つ他校の生徒とも情報交換をすることができました。

ステージ発表、ポスター発表、学校交流イベント、どの場面をとっても、中・高校生たちが地域の大人たちも交え、活発にやり取りが交わされる中、たくさんの刺激をいただくことができました。

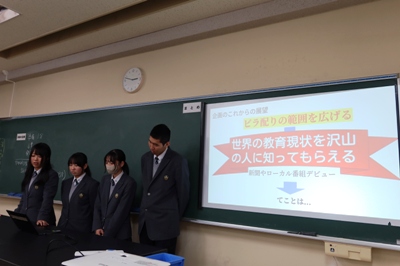

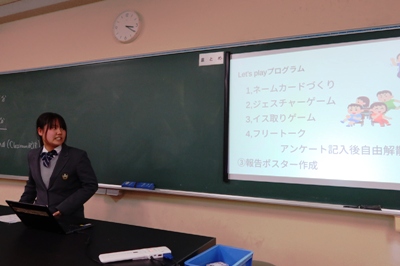

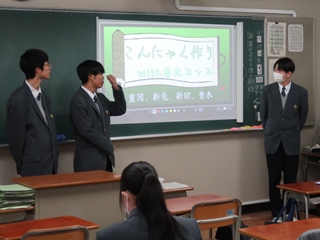

11月26日(火)、普通科2年生の行学 国際探究プロジェクトにおいて、講座内での発表会を行いました。

自分たちで課題設定をし、その課題解決に向けての手立てや取り組みを考えるというコンセプトは普通科2年生の地域プロジェクトと同じですが、国際プロジェクトの特徴としては「国際的な視点」を取り入れるというところです。

まずは生徒の興味関心から大きく7つのテーマ(グループ):「教育系」「自然環境系」「NGO系」「言語系」「旅行系」「文化系」「食糧系」に分け、探究活動を開始しました。

グループごとにそれらのテーマをさらに細分化し、課題を設定していきました。

「国際的な視点」とは何かということもグループごとに捉え方が異なり、世界の特定の地域の課題解決に向けて考えるグループもあれば、身近な学校の中の課題と関連づけ探究するグループもあり、多様な探究活動となりました。

課題を設定した後は、現状把握をするために、インターネットはもちろん、ALTの先生にインタビューするなど意欲的に取り組みました。

発表はスライドを使用し、わかりやすく伝えることができました。質疑応答の時間には鋭い質問もあり、今後の探究活動ではどのような点を考察したり、気を付けたりすれば、より有意義な探究活動へつながるかという学びにもなりました。

12月17日に予定されている全体発表の代表グループは「言語系」で探究していたグループに決まりました。

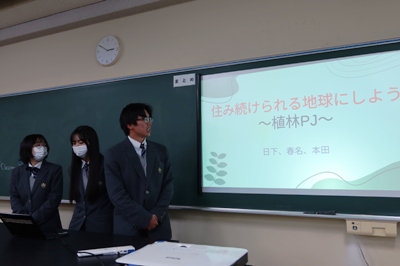

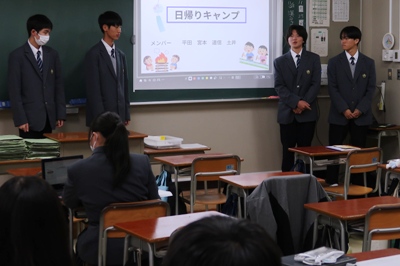

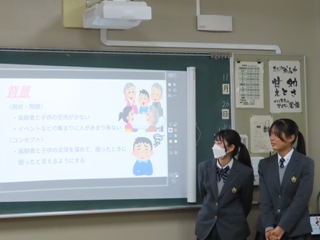

11月26日(火)、普通科2年生の行学 地域プロジェクトのプレ発表会を行いました。

1学期からフィールドワークを1回、仮提案を経て、今まで経験し感じて考えたことをまとめ5教室に分かれて発表しました。

地域の方と一緒に活動を行ったり、企画を考え実践していたりするグループが多く、写真を入れてわかりやすくしたり、アンケート結果が反映されていたりと、仮提案時に比べるとスライド内容がさらに充実していました。

発表時も少しずつスライドを示し、聴衆の生徒たちの方を向いて語りかける様子も見られました。

クイズを取り入れて、最初の掴みをしっかりしているグループもありました。

生徒たちは各自クロームブックで投票を行い、その結果を参考に代表グループが選出されます。

代表グループは、講評時の地域コーディネーターの方や教員のアドバイスも基に修正、最終調整し、12月17日の全体発表会に挑みます。

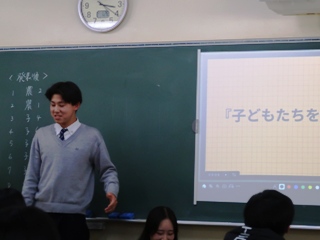

11月19日(火)、普通科1年生が、行学 SIM津山プロジェクトの一環で、株式会社DREAMIX代表取締役 齋藤直人先生をお迎えし、最終報告のスライド作成および発表に向けて、受け手に伝える技能を学びました。

レベルごとに分かれた内容で、プレゼンテーションやコミュニケーションについて教えていただきました。

生徒たちは身振り手振りを交えながらどうすれば相手に伝わるか各自工夫をしながら自己紹介などグループワークを行いました。

最後に生徒代表がお礼を述べました。1年生の行学では今後自分たちが考えた企画案のプレゼンテーションを行う予定です。

今日の講演の内容を活かし受け手のことも考えられたプレゼンテーションを作ってほしいと思います。

11月10日(日)、第27回さら山時代祭が皿川公園(津山市平福)一帯で開催され、本校から、行学地域PJの一環として普通科2年生3名が、ボランティアとしてサッカー部1・2年生9名が参加しました。

佐良山公民館で時代祭の衣装に着替えましたが、今まで着たことのない衣装を身に着けることができ、みな大喜びでした。

武者2人を先頭に駕輿丁、天皇、貴族が続き最後尾に女官3人が小学生の手を引いて皿川公園まで歩きました。

行列が見え始めると会場にいた人たちが集まり、珍しそうに写真を撮っていました。

まず、ステージ上で司会者の方から時代祭や装束についての説明があり、その後、後醍醐天皇に扮した生徒が和歌を詠みあげました。

次に、貴族の衣装を纏ったサッカー部の2人が蹴鞠を披露しました。

サッカーボールとは大きさも重さも違うので難しそうでしたが上手に蹴り合い、観客のみなさんから大きな拍手を浴びていました。

最後にステージ上から、小学生に向けて菓子投げを、中学生以上の観客の方には餅投げを行いました。

みな、歓声を上げて、お菓子やお餅を拾っていました。

晴天にも恵まれ、伝統ある地域の行事に参加でき貴重な体験ができました。

11月4日(振替休日・月)、知和地区(津山市加茂町)で枝豆収穫体験&竹炊飯・竹ワークショップ(主催:加茂の今後を考える会)が開催され、本校から、 普通科2年生の5名が参加しました。

4月から行学で地域に分かれて知和地域について学んでおり、NPO法人スマイル知和の國米さんに来校していただきお話を伺ったり、先輩から話を聞いたりして地域について学び、自分たちなりのイベントを考えて実施するために、準備を重ねてきました。

また、10月のフィールドワークにも実際に現地に足を運び、その後も電話等で打ち合わせを行ってきました。

当日は地元の方や美作大学の学生さんやたくさんのスタッフさんと一緒にイベントを実施することができました。

朝早くから集合してカレー作りの準備のお手伝いをして、生徒たち自身が企画した知和でとれたお米でおにぎりを作ったり、竹ぽっくりで競争したりするイベントも実施しました。

まだまだ勉強不足で地域の方に助けられることが多くあり、イベントをする難しさや、地域の皆さんや子どもたちを惹き付ける難しさを実感しました。

これからはプレ発表会に向けて、自分たちの感じたことをまとめ、来年度の後輩に繋いでいきたいと思います。

10月26日(土)、ザ・シロヤマテラス津山別邸(津山市山下)において、みま咲く未来フォーラム2024が開催されました。

前半は、地域で輝く大人たちによる講演が行われ、これからの未来を描く若者へのメッセージが伝えられました。

後半は、地元高校生による活動発表が行われ、本校から行学を学んでいる普通科2年生4名と、四校連携講座に参加していた普通科2年生1名が発表しました。

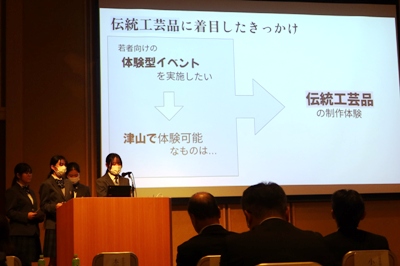

行学発表では、「伝統工芸品で津山を知ろう」と題して、津山市チームの4名が発表しました。

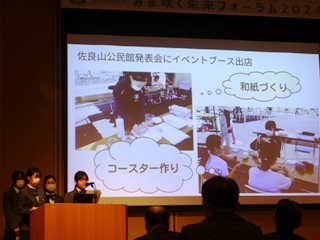

夏休みから自分たちで精力的に活動しており、文化祭で試作を行い、10月にも佐良山地域でイベントを実施。校内でもアンケートに協力してもらい、フィールドワークは城西地区にてお話を伺い、たくさんの経験をまとめました。

発表練習を学校で重ね、当日は最後の方の出番であったためかなり緊張しながらもステージで堂々と自分たちの思いを伝えることができました。

普段の学校生活では決して経験することのできない雰囲気の中で、探究活動の成果を多くの方に 聞いていただける貴重な機会となりました。

今後も地域に根差した活動を考えていけるように頑張りたいと思います。

津山市内県立4校による四校連携講座「地域創生学」の活動発表では、本校から普通科2年生の福井彩音さんが参加しました。

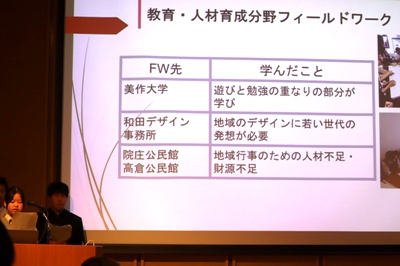

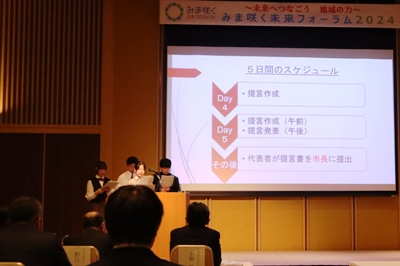

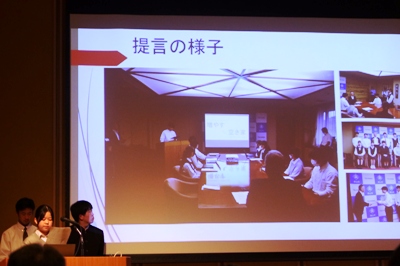

7月31日から8月6日までの5日間で行われた津山高校・津山東高校・津山商業高校・津山工業高校の4校による取り組みについて発表しました。

産業、医療福祉、観光、教育人材育成の4分野についてフィールドワークでの学びや津山市への提言内容について、わかりやすく発表し、質疑応答にも答えることができました。

今後は12月25日に行われる「高校生夢育PBLフォーラム2024」での発表に向けて準備をしていきます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~