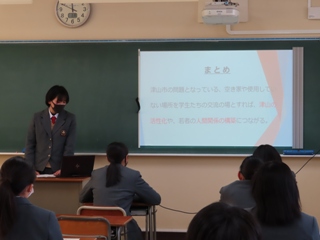

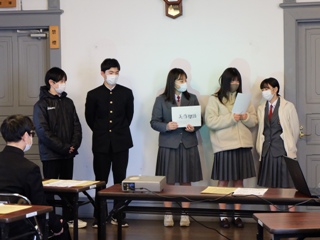

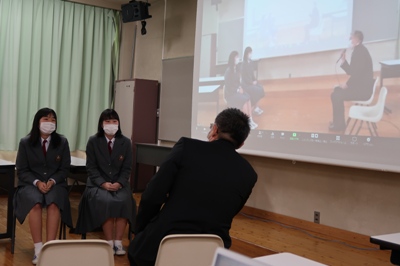

3月18日(木)普通科1年生が行学発信力プロジェクトの発表会を行いました。

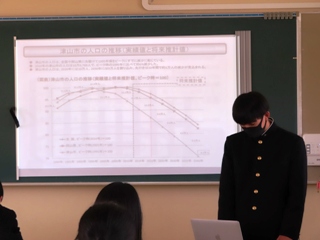

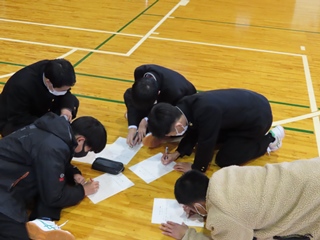

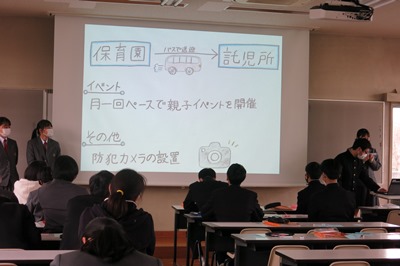

発表内容は2学期にグループで考案した津山市をより良くするための新事業をもとにフィールドワークで学んだことや感じたことを活かして作成した改善案です。今回は個人で発表しました。

生徒たちは、1月に江森先生に行っていただいたプレゼンテーション講座で学んだプレゼン3か条を大切にして、短い準備時間で工夫してスライドを作成しました。

2学期に行った発表より、一段と人前で話す力がついており、全体を通してプレゼン能力の向上が伺えました。

1年生での行学の活動はこれで終了となりますが、2年生ではさらに現実的な事業提案ができるように、フィールドワークなどを通して学習し、発表などを行う予定です。

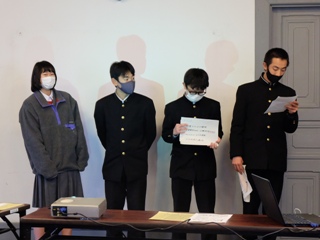

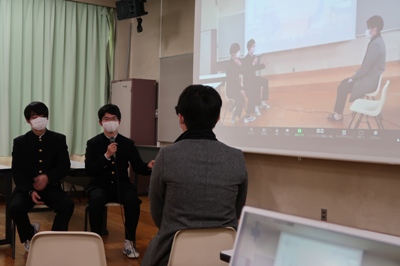

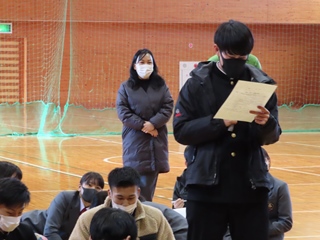

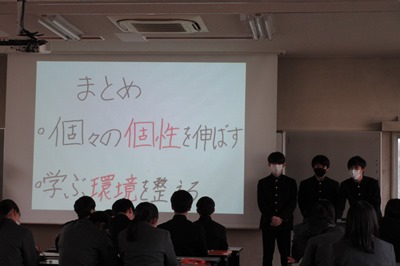

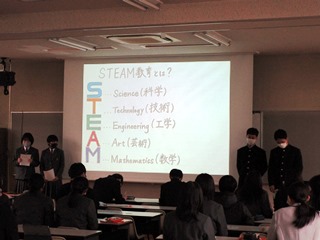

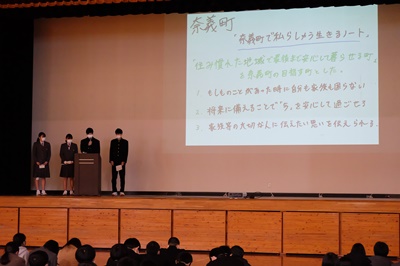

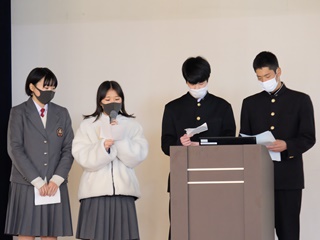

3月17日(水)に2年生最後の行学「地域プロジェクト報告会」を実施しました。

それぞれグループで活動してきたことを個々に振り返り、探究活動の概要と工夫したこと、気づき、自分自身の成長、SDGsとの関連性、今後の取り組み、今後の計画、探究していきたいことなどについてまとめました。

他の分野、グループの活動内容を共有することは興味深く、それぞれに視野が広がったと思います。長期にわたって活動、探究してきましたが、振り返りの時間を取ることで各自深い学びになったようです。そして、それを一人ずつ前に出て発表する経験ができたことで大きな自信になったのではないかと思います。この経験を活かして少しずつ前進し、自分の進路を切り拓いてもらいたいと思います。

このたびリクルートの進路指導・キャリア教育専門誌 「キャリアガイダンス」に本校の「行学」が紹介されました。 全国でも特徴的な取り組みをしている学校が紹介されています。

「電子ブックを読む」のボタンを押していただき、P14~P15をご覧ください 。本校の取り組み、生徒の声が掲載されています。書店では販売されていませんので、ぜひ、こちらでご覧ください。

キャリアガイダンスはこちら

<外部サイトにつながります>

2月5日(金)、行学の一環で看護科2年生が感染症対策のためグループで動画を制作しました。

グループの生徒より、

「新型コロナウイルス感染症の拡大で、病床の逼迫や医療従事者の過重労働など、多くの問題があげられます。医療従事者の支援は難しいですが、私たちができることは、感染防止対策に努め感染を防ぐことです。そこで私たちは、看護科の授業で学習した手洗い・消毒の動画を制作し、みなさんに知ってもらうことにしました。いつも行っている手洗い・消毒をさらに効果的に行い、感染防止に努めてほしいと思いました。ぜひ、視聴していただき、みなさんで感染予防に努めましょう!!」

「津山東高校You Tubeチャンネル」 行学(看護科2年)手洗い動画 (外部リンク)は、こちらをクリックしてください。

1月30日(土)、看護科2年生6名が行学の一環で衆楽園の清掃活動を行いました。

津山市内の学校に通っていながら、津山についてよく知らないことに気づき、観光地の一つである衆楽園を訪れ、清掃活動しながら地域理解をすることが目的です。今年は新型コロナウイルスの影響で観光客が少なかったと思われるのですが、思った以上にごみが集まりました。

来場されていた方からは「きれいにしてくれてありがとう」と声をかけていただきました。

また実際に自分たちで清掃したことで少し津山のことを知ることができ、愛着が湧いたような気がします。

この活動や自分たちで調査したことをまとめて校内で発表する予定です。 そして、看護を目指す私たちも地域の一員として何ができるか、今後も考え実践していきたいと思います。

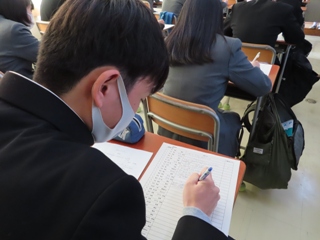

1月29日(金)午後から普通科1年生が行学の一環でフィールドワークに出かけました。12月に津山市の課題解決のためにグループで考えた新事業をより現実的なものにするため、地域の方々の意見や想いを聞きかせていただきました。

フィールドワークの活動の中では普段体験することができない貴重な体験やお話をしていただき、改善案を考案していく上で大変有意義な時間となりました。

生徒たちは7つのグループに分かれ、それぞれのフィールドワーク先に出かけました。

訪問先では、まず初めにグループで考えた新事業を聞いていただきそれに対する質問やご意見をいただきました。

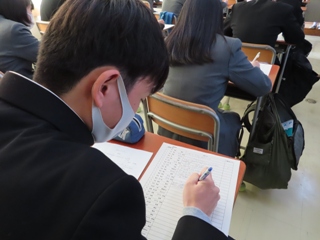

生徒たちは地域の方々からいただく貴重な意見やお話を一言一句漏らさずメモを真剣に取りました。

12月にグループで考えた新事業は正直、現実性の欠けるものでした。しかし今回、フィールドワークを通して実際の現場に行かせていただくことで、津山市が抱える本当の地域課題について知ることができました。

今回、学んだことを活かして改善案作成発表に活かしていきたいと思います。

1月22日(金)、普通科2年生の地域企業プロモーションビデオ制作発表会を開催しました。

今年度は新型コロナウイルスの影響で例年の1か月遅れの6月からのスタートとなり、 参加生徒は、例年より4名多い24名が12社の企業を紹介する動画の制作に取り組みました。

発表会では1作品ごとに上映し、来校された企業の方に実際に見ていただきそれぞれコメントをいただきました。 また、生徒の発表に先立ち、合同会社アースボイスプロジェクト代表の榎田竜路先生の講演も行われました。榎田先生は、オンラインでの参加です。

それぞれの作品は生徒が夏に企業に取材に行き2~3時間かけてインタビューを行い、すべて文字起こしをし、100枚以上の写真の中から選択し2分間の動画にしたものです。 どの作品も、企業の方の仕事に対する熱い想いが込められていて、視聴した企業の方から感動や感謝の言葉をいただきました。

生徒はそれぞれ苦労したところ工夫したところなどをコメントしました。

企業の方の想いをいかに2分間にまとめるか、伝えたい多くの言葉からどの言葉をチョイスするか、タイミングをどうするか細部にこだわった作品で完成した時には達成感でいっぱいでしたというコメントもありました。

<企業の方から>

・こんなに素晴らしい作品になっているとは…私たちの伝えてほしいことがちゃんと入っている。

・取材をしてもらうことで私自身にとっても原点を振り返るいい機会になった。

一般の生徒は、各HR教室でZoomによるオンラインでの参加となりましたが、それぞれプロモーションビデオを見た感想をメモに取りながら熱心に視聴できました。

閉講式では、各生徒に卒業証書が津山市の明楽智雄 産業文化部長から手渡されました。

最後は生徒と参加企業の方々と、記念撮影を行いました。撮影のバックには、今回の動画制作でご指導いただいた映像プロデューサーの榎田先生と技術指導の太田先生もZoomで参加しての撮影となりました。

1月22日(金)、地域企業プロモーションビデオ制作発表会が本校で開催されました。この発表会は「高校生のためのグローカルメディアプロデューサー養成講座」の成果発表会です。生徒たちが企業にインタビューに行き、約半年かけて2分間に編集したものです。

「行学」企業動画分野の普通科2年生24名が2人1組になり、津山圏域の12の企業や団体に取材に行かせていただき制作した各2分間のPR動画を、協力していただいた企業の方々の前で上映しました。

まず講師の榎田竜路先生にオンラインで講演いただきました。榎田先生は「今までにない価値を創造し、論理に先立つ直感的判断力を養うには、映像の力を活用することが有効である。」と力説されました。

その後、各企業の方のご臨席のもとPR動画を上映し、企業の方から心温まる称賛や感謝の言葉をいただきました。

厳しい状況下にもかかわらず快く協力してくださった各企業のみなさん、リモートと対面の両方で熱く粘り強く指導してくださった榎田先生と太田先生、貴重な機会を与えてくださいました津山市に感謝いたします。

津山圏域の優れた企業と、そこで働かれている輝く大人の方々に出会い、東高生はかけがえのない体験ができました。津山を、そして地域を支える人材が本校卒業生から続々と生まれてくると期待しています。

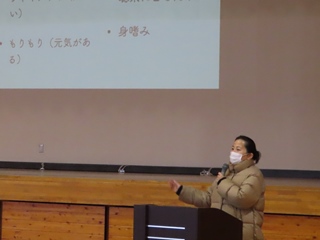

1月8日(金)普通科1年生を対象に行学プレゼン講座を開催しました。 一般社団法人まなびと代表理事 江森真矢子先生を講師にお迎えし、より伝わりやすいプレゼン方法について学びました。

講座の最初には普通科2・3年生の先輩方が実際のプレゼンテーションをお手本として発表してくれました。

先輩方の発表は、言葉やスライドから伝えたい思いが届くよう工夫がたくさんされており、大変感心しました。

その発表をもとに江森先生がどんなところが良かったのか、実際に発表するならどういうことに気を付ければ良いかなど生徒と一緒の目線になって考えてくださいました。

生徒たちは先輩たちの発表を聞いた後、自分がプレゼンを行う上で大切にする3か条を決めました。一人ひとり、大切にしたい点や、自分色を出せるようにどうしたら良いかといったことを考え、3か条を決めている生徒もいました。今回の講座を通してプレゼンに対して改めて考えるきっかけになりました。

江森先生は講座の中で生徒が発言した意見をすぐに視覚化してくださり、どういったことがプレゼンを行う上で大切なことなのかを参加した全員で考えられる場を作ってくださいました。

寒い中ではありましたが、生徒たちも非常に楽しそうな表情で学ぶことができました。

12月16日(水)、普通科1年生のSIM津山プロジェクトの新事業グループ発表を行い、22日に開催される全体発表の代表グループを選出しました。

各発表会場には津山市役所の方など多くの方が来校され、生徒の発表後には貴重なご意見や感想をいただきました。生徒たちは1学期の発表の時よりも堂々と発表することができました。

22日(火)には、SIM津山プロジェクトの新事業全体発表が開催され、代表6グループの生徒たちが発表しました。

津山市の課題解決のために生徒たちが一生懸命考えた新事業はどれも興味深いものであり、実現したらいいなと思えるものばかりでした。

SIM津山の活動を通して、自分たちの学校がある地域を改めて考えることができました。今の津山にない新しい事業を考えることで発表をしている生徒だけでなく、聞いている生地にとっても学びの多い機会となりました。

全体発表後はすべての代表グループに学年主任から表彰状が贈られました。

今後は、今回の発表を通して出てきた課題を解決し、さらに良いものになるよう再提案(発表)をしていく予定です。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~