10月4日(火)、特定非営利活動法人いーなプロジェクトより谷本幸子先生をお迎えし、前回(7月22日)に引き続き、地域で生活する人々に対する支援活動の現状について学習しました。

今回は付箋に自分の考えを記入し、それをもとにグループでの話し合いや発表を行うことで、さらに新たな考えを持つことができました。

災害が起こった場合に、助けてくれる人や支えてくれる人として誰がいるかを考えることにより、思っている以上に様々な人々と同じ地域で生活をしていることに気づきました。

そして支えてくれる人の大切さや、地域の人と繋がることの大切さについて学ぶことができました。

また、地域での課題を発見するためには、相手の立場に立って考えることが大切であることも学びました。相手の立場に立って考えることは、看護を実践していく上でも同様であり、普段の生活の中でも意識して生活をしていく必要性の再認識ができました。

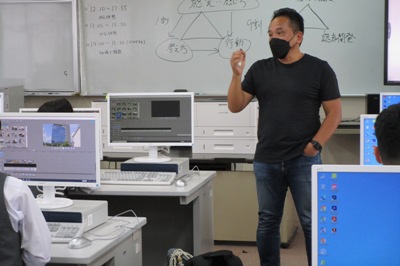

10月4日(火)、いよいよ本格的に動画制作がスタートしました。夏休み期間中取材してきた音声や写真を使い、まず動画編集ソフトの基本的な使い方を学びました。

今回から、榎田先生だけでなく、映像制作ディレクターの太田龍馬先生も指導に入られ、Zoomを通して遠隔で教えていただきました。

生徒たちの編集ソフトへの対応力が高かったこともあり、本来の予定よりも多くの使い方を学ぶことができました。

教えていただいてすぐに、写真に動きをつけてみたり、字幕を付けてみたり、楽しみながら編集する様子が見られました。

今後は、動画の完成度を高めていく作業が続いていきます。集中する場面が多くなりますが、発表の日まで頑張ります。

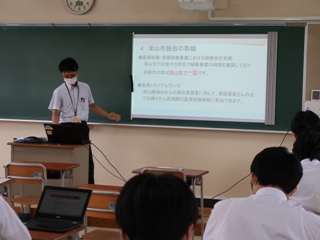

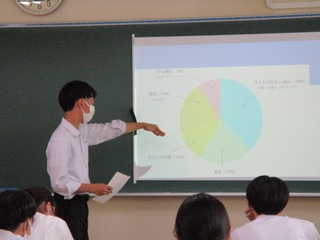

9月20日(火)、普通科1年生はまなびプロジェクトを終了し、次のプロジェクトとなるSIM津山プロジェクトをスタートしました。

SIM津山プロジェクトは様々な活動を通して津山の現状を知り、課題を発見し、よりよい地域にしていくためのアイデアをチームで提案するというプロジェクトです。

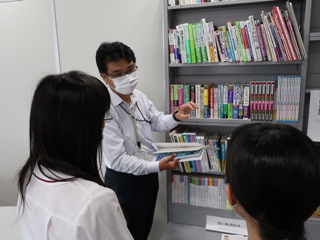

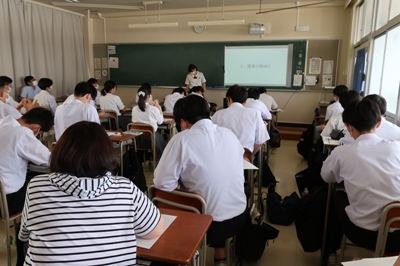

今回は、津山市役所の方々をお招きし、分散会という形でお話を伺いました。

生徒たちは10分野の内、自分のチームの分野について、どのような現状であり、市民生活がよりよいものになるようにどのような取り組みをされているかを教えていただきました。

生徒たちはメモを取りながら、真剣な眼差しで取り組んでいました。

会が終了した後には、伺った話を翌週からの分野分析にどのようにしてつなげていくかをチームで話し合う姿も見られました。

最後に、代表生徒が各教室でお礼の挨拶を行いました。

お忙しい中、多くの方々に来校していただき実際にお話を聞くことで、津山の実態を実感できる機会となりました。ありがとうございました。

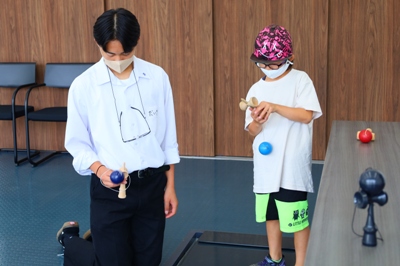

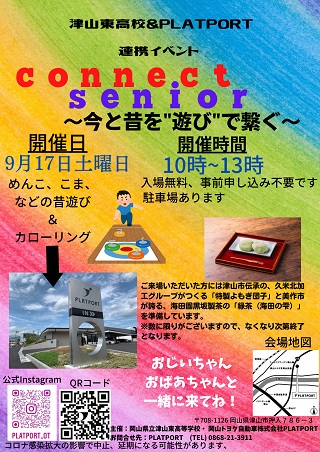

9月17日(土)に、行学地域PJで空き◯◯分野を担当している普通科2年生と、岡山トヨタ自動車株式会社で連携し、「connect senior」というイベントを実施しました。

「今と昔を遊びでつなぐ」をコンセプトに、昔遊びを通し、現代とは違う楽しさを地域の子どもたちに知って感じてもらうことを目的としたイベントです。

岡山トヨタさんが運営されているPLATPORT(津山市押入)という施設の使用可能なスペースを最大限活用し、めんこ・お手玉・かるた・けん玉・コマ・おりがみ、そして『カローリング』というニュースポーツなど、様々な体験コーナーを準備しました。

津山東高校生は参加者の小学生に対して、コマの回し方を実演したり、竹馬を支えながら乗り方を教えたり、一緒にかるたで対戦したりと、積極的に交流を深めていました。

この活動を通して、小学生に昔遊びの楽しさを伝えることができた他、高校生自身も多様な世代との関わり方を学ぶことができました。今後はさらに地域交流のために高校生として何ができるのか、考えを深めていく予定です。

各企業への取材も終わり、いよいよ動画の制作作業へと進めていく段階に入ってきました。生徒たちは、取材中に録音していた内容をすべて「文字起こし」し、講座に臨みました。

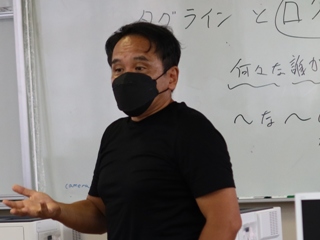

9月13日(火)、 講師の榎田竜路先生が来校され、動画を作る上で必要な「ログライン」を考えました。「ログライン」とは、「どんな誰々が何々する話」という文章形式で作りたい動画の概要を端的に説明するものです。

一緒に取材に行ったペアで話し合いを行い、ログラインを考えましたが、榎田先生によって「もっと短くしてみよう」「そこの部分をもう少し掘り下げてみよう」とアドバイスを受けて、生徒たちも少しずつ要領を掴んでいきました。

今後は、付箋を使って取材した内容を細かく分析していく作業に入っていく予定です。

普通科2年生の行学 地域企業PV制作講座を受講している生徒たちは、夏季休業中、各々が希望した企業へ取材に行きました。

どの企業の方々も、生徒たちのインタビューに真摯に答えてくださり、とても充実した時間となりました。また、身近な職業の意外と知らなかったお話を伺うことができ良い学びを得ることができました。

生徒たちは事前に用意していた質問だけでなく、話を聞きながら新たに浮かんだ疑問を尋ねてみたり積極的に活動したりしていました。

今後は取材した内容を「文字起こし」し、動画制作に向けて本格的な活動が始まります。

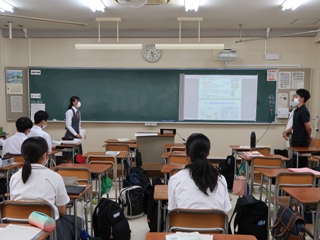

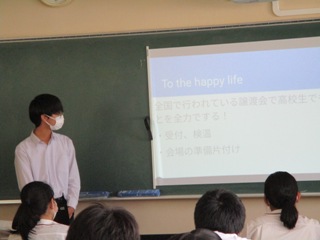

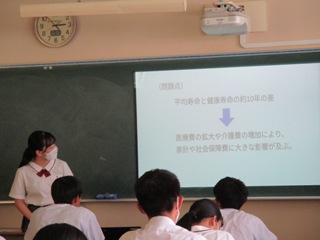

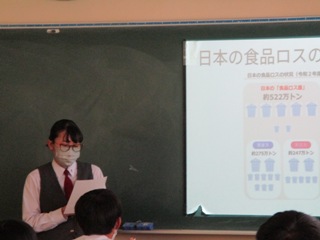

8月23日(火)、普通科2年生が行学 地域プロジェクトの仮提案発表会を行いました。

子ども・教育、環境防災、空き〇〇、観光・産業、医療・福祉の計5分野から自分の興味ある分野を選択し、2年生の1学期から地域の課題を発見し、その解決方法を模索しながら活動してきました。また、修学旅行やフィールドワークで得た知識も活かしながら企画を考えてきました。

発表も生徒たちは1年生から行っているため、かなり慣れてきた様子でプレゼンテーションの技術はかなり上がってきました。

まだ調査不足や情報不足の箇所も多いので、本提案に向け、さらにブラッシュアップしてきたいと思います。

発表後の講評を、今回は主に3年団の先生方にしていただきました。発表姿勢や高校生ならではの発想と評価していただきましたが、根拠の乏しさのご指摘もいただきました。

10月に予定しているフィールドワークでは、さらに聞き取りなどの情報収集を行い、企画の実施に向けて活動していきたいと思います。

8月23日(火)、普通科1年生で行学「まなびPJ」のグループ発表会を行いました。

まなびPJでは、クラスを越えてグループを作り、実社会における様々な学問分野の価値や 学問間の関係を整理してきました。

その集大成である発表会で、生徒たちは緊張しながらも聞き手のニーズを意識し、堂々と発表をすることができました。 また、他のグループの発表を真剣な眼差しで聞いており、多様な視点から学びを深めることができました。

今後は、「SIM津山」という取り組みで市役所の方と連携し、地域の課題発見や課題解決に目を向けていきます。 行学基礎、まなびPJで深めた考え方や身に付けた技術を利用し、さらなる学びにつなげていきたいと思います。

8月7日(日)、津山市佐良山地区で段ボールピザ窯体験のイベントが開催されました。本校から普通科2年生の佐良山企画班(行学地域PJ教育分野)がピザ窯の作り方を地域のみなさんにレクチャーするため参加しました。

最初はお互いに緊張をしている様子でしたが、6月のカヤック体験イベントのおかげで、すぐに打ち解けることができました。

また、地域の方々とも2回目ということで、和気あいあいと作業することができました。

ピザ窯は、 段ボール箱をいったん解体し、アルミホイルを段ボールが見えなくなるまで(隙間がないように)でんぷん糊で貼り付けていきました。

屋外での作業だったため地面が凸凹で、アルミホイルが破れてしまうので苦労しました。途中、補強用のアルミテープがなくなり、どうなるかと思いましたが、アルミホイルを切って形を変えながら張り合わせ、上手くできました。

前開きにできるように 段ボールを組み立て、ピザを焼いていきます。

今回は、新型コロナ禍ということもあり、ピザ作りを行わず、市販のピザとなりましたが、パリッと美味しく焼き上げることができました。最後は、完成品をカットして持ち帰ったりしました。

今後、生徒たちは、本提案にむけて振り返りをしっかり行い、自分たちの提案内容をブラッシュアップしていきます。

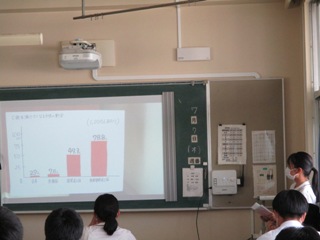

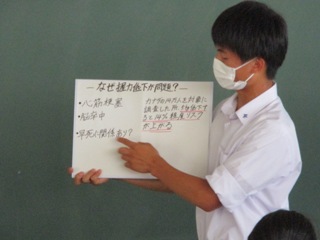

7月7日(木)・14日(木)、普通科3年生が行学 社会世の中プロジェクトの発表をクラスごとに行いました。

自分の進路に見合った分野を生徒自身が選択し、2年の3学期から3年の1学期にかけて、インターネットや書籍などから情報収集を行い、2分間という短い発表時間に合わせ要点をまとめるなどの発表準備を行ってきました。

生徒たちは短い発表時間に苦戦しながらも、1年生の頃からの経験と、それまでしっかり準備を行ってきたので落ち着いて発表できました。

聞き手の興味・関心を引く発表テーマや聞き取りやすい話し方などから生徒の2年間の成長が感じられました。

発表後はルーブリック評価シートを用いて自己評価を行い、他者評価はひと言コメントを記入した付箋を一人一人に渡しました。

発表は、よくまとめ上げられたものでした。

今後はグループディスカッションなども入れながら、今回探究した内容を活かし、さらに学びを深めていきます。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~