4月8日(月)の午後、保護者の方、来賓、教職員に見守られながら、食物調理科40名、看護科40名、普通科120名、専攻科32名、合計232名の新入生が入学を迎えることができました。

安東幸信校長は式辞の中で、自分がしてほしくないことは人にしないこと、人を幸せに、自分も幸せになるよう、思いやりのある行動を心がけてほしいことと、津山東高校の「学び」として、習得した知識や技能を、どのように活用するか、さらにこの経験を通して社会でどのように生きていくか追い求めることを話し、一生の宝となるような学校生活を送ってほしいと述べました。

また、新入生宣誓では、本科生を代表して、福井心菜さん(普通科)が、本校の校是でもある「行学一如」のもと、仲間と共に支え合い、勉強や学校行事、部活動を通して、成長していきたい、と誓いました。

専攻科は、高橋一斗さんが、看護の道を進む者として、自覚と責任のある行動を心掛け、確かな知識、技術、専門性を深め、理想の看護師像を目指して自己研鑽を積むことを、代表して宣誓しました。

来賓を代表して、藤田長久同窓会名誉会長から、人から与えられるものは有限、自ら求めるものは無限であるという、平昌オリンピック金メダリストの小平奈緒選手の言葉を引用して、有限と無限をミックスした学びを奨励することを、温かな応援メッセージとしていただきました。

新入生と専攻科の父母等の方の退場後に、河村由紀子PTA会長、鳥越由貴1学年主任が本科生の保護者の方に向けて、あいさつしました。

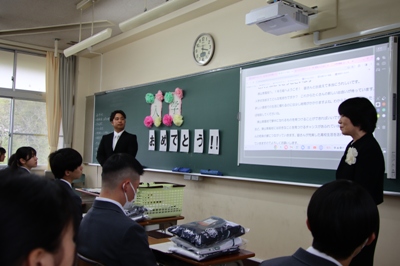

体育館の行事が終わると、各HRで、担任が生徒と保護者に向けてあいさつしました。

天候はあいにくの雨でしたが、校舎の中は、初々しい熱気にあふれていました。

4月8日(月)、令和6年度始業式・新任式を行いました。

安東校長は式辞で、目標や夢を持って、その実現に向けて日々の生活を大切に送ってほしいことと、本校のキャッチフレーズである「殻を破ろう。人と繋がろう。」を今一度意識し、周りの人と協働しながら自分自身に挑戦してほしい、と呼びかけました。

また、始業式に先立ち新任式が行われました。

新任式では、安東校長が新任の教職員を生徒の皆さんに紹介しました。

板谷教頭が「津山東高校の伝統を知り、皆さんとともに学び、楽しみ、さらに盛り上げていきたい。」と新任の教職員を代表してあいさつしました。

式後、今年度の科長、部長、学年主任の紹介があり、各部長の先生からの話がありました。

桜が満開の中、新学期を迎えた生徒の笑顔の中、新学期のスタートを切ることができました。

3月21日(木)、3学期の終業式を第一体育館にて行いました。

式に先立ち収納式を行い、部活動などで3学期に表彰された生徒たちが全校生徒に報告し、 安東校長に一人ずつ賞状を収納しました。

大会、コンクールに入賞した生徒は成績とともに今後の活動に対する意欲や後輩へのエールを述べました。

終業式の安東校長の式辞では、「皆さんそれぞれ自分を向上すべく努力してきたことと思います。東雲祭で活気あふれる皆さんの姿が印象的でした。自分の得意分野で活躍している様子は、東高の素晴らしさの象徴です。4月には新入生を迎えます。先輩としてよい見本となるように頑張って欲しいと思います。これから春休みになりますが、この1年をしっかり振り返り、新しい年の目標を立て、それに向かってチャレンジしていきましょう。」というお話をしてくださいました。

さらに、その後は生徒支援部長や進路支援部長から今年度を振り返ってのお話がありました。

気温の低い日でしたが、生徒たちは真剣な眼差しで先生方の話を聞いており、来年度もますます活躍してくれることを楽しみにしています。

3月15日(金)、1年生の球技大会が行われました。男子はグラウンドでサッカー、女子は体育館でバスケットボールを行いました。

3学期の授業で行っていた種目ということもあり、生徒たちは授業で学んだことを活かし、チームで協力をしてプレーしました。

年度当初に行ったスポーツ交流会の時よりも、生徒同士の会話や笑顔が増えていたことが大変印象的でした。

また、3月に卒業をしたサッカー部とバスケットボール部の卒業生が審判にきてくださり、運営に協力してくれました。ありがとうございました。

【男子 サッカー競技結果】

1位 5組A

2位 4組B

3位 5組B

【女子 バスケットボール競技結果】

1位 1組A

2位 1組B

3位 1組C

どのクラスも最後まで仲間を応援し、白熱した球技大会になりました。

2年生になってさらに盛り上がる球技大会が開催されることを楽しみにしているとともに、学年団としても仲間を思いやり、行動ができる集団であり続けてほしいと願っています。

3月14日(木)、2年生の球技大会を開催し、男子はサッカー、 女子はバスケットボールを行いました。 両競技とも3学期に体育で取り組んだ競技であり、気合を入れて臨みました。

サッカー競技では、様々なドラマのある試合で、生徒全員が協力し合い、楽しむことができた球技大会となりました。

バスケットボール競技も、授業で考えた戦術、身につけた技術を競い合い、どの試合も白熱していました。

【男子 サッカー競技結果】

1位 2・5組A

2位 3組B

3位 1・4組C

【女子 バスケットボール競技結果】

1位 3組B

2位 3組C

3位 5組A

今回の球技大会の運営には、今春卒業したサッカー部とバスケットボール部の先輩が審判として関わって下さいました。本当にありがとうございました。

後輩を大切にするこの学校の伝統を私たちも引き継いで、4月からは新3年生として、新1年生をサポートしていきたいと思います。

3月1日(金)、卒業証書並びに修了証書授与式を開催しました。

昨日までの雨とは打って変わって、天気にも恵まれ卒業生・修了生の門出を祝うにふさわしい日となりました。

それぞれの夢や目標に向かって新たに進み始めるスタートとなる今日、ほんの少しの緊張と輝かしい未来への希望に満ちた凛とした表情をしていました。

今年度は来賓をお迎えし、在校生も式に参加することができ、盛大で厳かな式となりました。

各科の代表生徒は、クラスメートの思いと共に、安東校長から卒業、修了証書を受け取る大役を務めました。

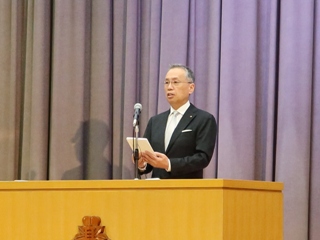

安東校長は式辞の中で、「論語『過ちを改めざる これを過ちという』の言葉を送り、人生には失敗がつきもの、挑戦すればするほど失敗もある、失敗した時には改める、これが成長の糸口になる。新型コロナ禍で培った忍耐力や工夫する力、この東高校で身に付けたこれからの時代を生き抜く土台となる力を存分に発揮し、『殻を破ろう、人と繋がろう』の東高精神で頑張ってほしい。」とエールを送りました。

また、津山市長 谷口圭三様より「地域との交流を通じ育まれた思いやりの心や課題解決能力を生かして、東高生としての誇りと情熱を忘れず、今後ますますの活躍を期待しています。」とのご祝辞をいただきました。

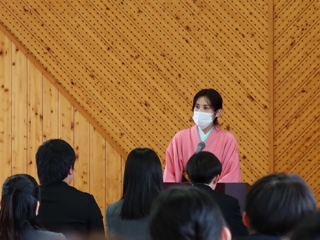

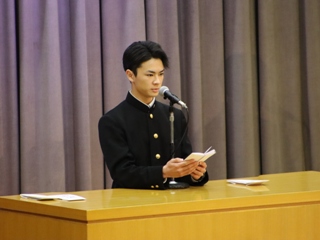

送辞、答辞ではそれぞれの生徒の努力や思いが詰まったメッセージを、代表生徒が読み上げました。その内容は保護者、友人、教職員への感謝の気持ちに溢れたものでした。

保護者、在校生、教職員の大きな拍手の中、退場する卒業生・修了生たちは笑顔で誇らしげに見えました。

式のあとは、PTA会長より保護者や教職員へ向けて感謝のメッセージを、3年学年主任は、これまで生徒をともに見守り、支えてくださった保護者への感謝を伝えました。

これからの人生が笑顔で満ちた輝かしいものになりますように、エールを送りたいと思います。

2月29日(木)、丹嶺賞及び各種団体から贈られた表彰状の表彰式を行いました。

学業や特別活動等の成果、校内外における功績、全国を舞台に健闘したことなどを称え表彰されました。

丹嶺賞とは、故高橋一二 第四代校長の寄付によって設立され、顕著な功績を挙げた生徒を称える賞で、卒業時に全校生徒に披露して表彰しています。

表彰式では一人ずつ壇上で安東校長から表彰状を手渡され、生徒たちに披露されました。

■専門学校等御下賜金優良卒業生

赤畠 羅夢(専攻科2年) 竹田 心音(食物調理科)

■岡山県産業教育振興会 会長表彰

内田 羽音(専攻科2年) 黒田 暖乃(食物調理科)

■岡山県産業教育振興会 特別表彰

池内 春香(食物調理科)

■全国家庭クラブ連盟表彰

小野 知里(食物調理科)

■全国看護高等学校長協会 会長表彰

佐藤 諒希(専攻科2年)

■丹嶺賞表彰

小野 知里(食物調理科) 金平 小梅(食物調理科) 黒田 暖乃(食物調理科)

樋口 凛(食物調理科) 釜口 心菜(陸上競技部) 新見 真由子(英語部)

岸本 莉実(少林寺拳法) 日下 大輝(英語部) 下山 小遥(英語部)

2月29日(木)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生188名を新入会員として迎えました。

新入会員に大山同窓会長より、歓迎の言葉をいただき、代表者に入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが贈られました。

事務局より令和6年3月卒代議員が紹介され、令和7年1月3日に開催予定である同窓会総会・懇親会(会場:津山鶴山ホテル)などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

最後に同窓会長より、同窓会事務局の紹介がされました。

~ご注意ください~

同窓生の自宅に、同窓会事務局や学校の職員を名乗って、個人情報の問い合わせの電話があるようです。現在、同窓会や学校では、名簿データに関する調査は一切行っておりません。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~