3月6日(木)、2年生の球技大会を行いました。

実施した競技は3学期の授業種目であった男子はサッカー、女子はバスケットボールを行いました。

この時期の球技大会の種目は1、2年生共通ということもあり、昨年の経験や授業の学びもあってか、男女ともに昨年より白熱した試合を繰り広げました。

<男子 サッカー競技結果>

1位:1・3組A

2位:5組B

3位:5組A

<女子 バスケットボール競技結果>

1位:1組B

2位:5組B

3位:1組C

3月6日(木)、2年生の球技大会を行いました。

実施した競技は3学期の授業種目であった男子はサッカー、女子はバスケットボールを行いました。

この時期の球技大会の種目は1、2年生共通ということもあり、昨年の経験や授業の学びもあってか、男女ともに昨年より白熱した試合を繰り広げました。

<男子 サッカー競技結果>

1位:1・3組A

2位:5組B

3位:5組A

<女子 バスケットボール競技結果>

1位:1組B

2位:5組B

3位:1組C

3月1日(土)、春のような日差しにつつまれ、温かでかつ厳粛な雰囲気の中、令和6年度卒業証書・修了証書授与式がとり行われました。

それぞれの夢や目標に向かって新たに進み始める卒業生たちは、ほんの少しの緊張と輝かしい未来への希望に満ちた表情をしていました。

各科の代表生徒は、クラスメートの思いと共に、安東校長から卒業、修了証書を受け取る大役を務めました。

食物調理科生は調理師免許証を受け取りました。3年間の集大成として取得する大切な証書です。

安東校長の式辞で、「徳は弧ならず、必ず隣り有り:徳のある人には孤立することなく自然と人が集まってきて、必ず成功する。」という言葉を卒業生たちに送り、「この言葉とともにこの東高校で身に付けた力を存分に発揮し、『殻を破り、人とつながる』という東高精神を胸に次のステージへ歩みを進めてほしい。」とエールを送りました。

また櫛田PTA会長より、「ありがとう、当たり前と思えることにも感謝を忘れずに。うれしいことかなしいこと感謝したことなど言葉で伝えることを忘れないでほしい。不安で心が暗くなっている時は感謝の心を忘れていないかを思い出してください。」と温かいご祝辞をいただきました。

送辞、答辞はそれぞれの生徒の思いが詰まったメッセージを、代表生徒が読み上げました。その内容は保護者、友人、教職員への感謝の気持ちに溢れたものでした。

保護者、在校生、教職員の大きな拍手の中、退場する卒業生・修了生たちは笑顔で誇らしげに見えました。

式のあとは、保護者代表より保護者・教職員へ向けて感謝のメッセージを、3年学年主任からは、これまで生徒をともに見守り、支えてくださった保護者への感謝を伝えました。

これからの人生が笑顔で満ちた輝かしいものになりますように。それぞれの新しい世界への旅立ちを祝って、心からエールを送りたいと思います。

2月28日(金)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生188名を新入会員として迎えました。

大山同窓会長より、新入会員に歓迎の言葉をいただき、代表者に入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが贈られました。

事務局より令和7年3月卒代議員が紹介され、令和8年1月3日に開催予定である同窓会総会・懇親会(会場:津山鶴山ホテル)などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

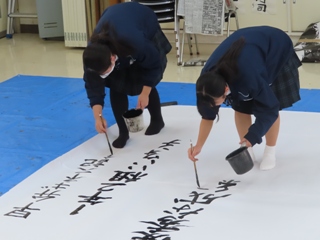

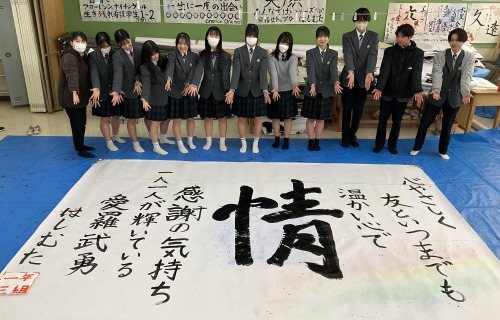

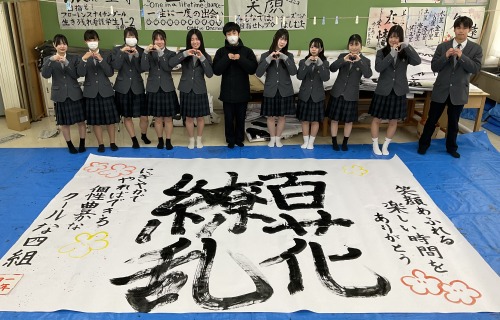

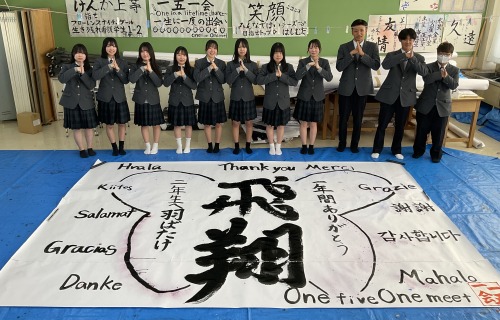

芸術・書道選択者は、1年間の集大成として、書道パフォーマンスを行いました。3学期の週5回で各クラス思い想いの作品を制作しました。使う曲や言葉の担当を決め、クラスで分担しながら創り上げていきました。

実際に書き始めてみると、パフォーマンス用の大きな用紙に初めて書くので思った以上に時間がかかり、曲内に収まりきらなかったり、構成に詰まったりと苦戦していましたが、最後は各クラス素敵な作品を仕上げることができました。

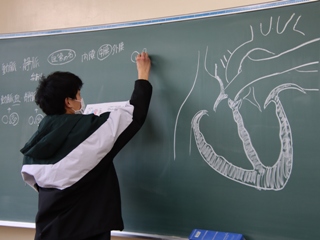

本校の看護科・専攻科で発足した「看護男子会」。その中でも恒例行事となりつつある解剖生理学講座の第2回目が開催されました。今回も専攻科1年生男子が、高校1年生男子に向けて実施し、テーマは循環器系でした。

専攻科1年生は「前回よりもさらに分かりやすく」を目標に、スライドを使いながら要点をまとめ、学年末考査や継灯認定試験、看護師国家試験に役立つ知識を伝えました。高校1年生たちは、真剣な表情でメモを取っていました。

講座を受けた生徒からは「細かい部分まで教えてもらって助かった。」といった声が聞かれました。終始楽しそうな雰囲気の中でも、学びに対する真剣さが伝わってくる時間でした。

今回の活動を通じて、専攻科生と高校生の学年を超えたつながりがさらに深まりました。「看護男子会」は、ただの勉強会ではなく、お互いに支えあい、成長しあう場として発展しています。今後も新たな交流・活動を企画していく予定です。

次回の看護男子会もお楽しみに!

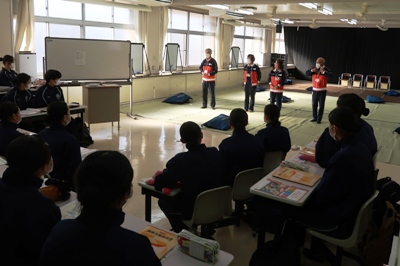

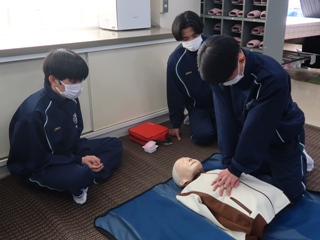

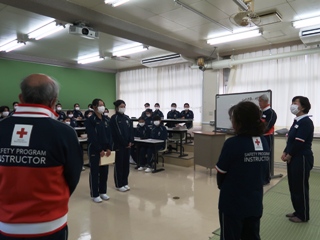

2月10日(月)、看護科1年生を対象に、日本赤十字社岡山県支部から救急法指導員の方をお迎えし、一次救命処置等救急法の基礎を学びました。

始めに、この講習の目的や指導員の方々の思いをお聞きし、この講習に対する意識を高めました。

次に、意識状態の観察、呼吸状態の観察について実技を行いました。

毛布を利用して保温の仕方を学びました。毛布を敷く際、扇子折りにすると素早く毛布を出すことができるとアドバイスをいただきました。保温だけでなく簡単に患者さんを移動させることもできました。

一次救命措置では、大切な命を救助するためには、119番通報とAED持参など、協力してもらえる人に声をかけることも必要だと感じました。

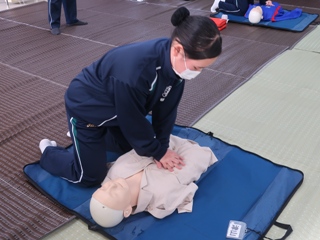

実際に、モデル人形を用いて人工呼吸と胸骨圧迫を行いました。現在は、救急車が到着するまで平均10分かかると教えていただき、大変さを痛感しました。

引き続き、AEDを用いた除細動の実技で、胸骨圧迫とAEDの操作を、2人で息を合わせ行いました。胸骨圧迫を絶え間なく行うために、AEDの操作をする生徒と声を掛け合って行います。

初めて一次救命処置を行う生徒もいて、確実に胸骨圧迫ができるようになりたいと生徒が自主的に申し出て、休み時間も指導員の方々に質問するなど指導を受けました。

講習終了後、学科試験を受け、「救急法基礎講習」の全課程を修了しました。

生徒代表より、本日一日の講習のお礼と一日の学びを指導員のみなさんに伝えました。

<生徒より>

▶️救急車到着までに一次救命処置を行うことで傷病者の社会復帰に大きな役割を果たすことができるということを知った。一次救命処置が遅れると時間が経過するほど助かる可能性は減っていくので、医療従事者ではなくても積極的に手当を行うことが大切だと感じた。また、一人では限界があるので周りに協力を求めて処置を行うことで救助者の負担も軽減され、質の高い手当てができることもわかった。

▶️講習を受けただけにならず復習をして、緊急時に瞬時に自分が動けるようにしていきたい。また、傷病者や周囲への声掛けの大切さを知ったのでこれからの看護実習では声掛けを丁寧に行い、周囲にも目を向けて何をしてほしいのか伝えられるようにしていきたい。

▶️健康な人であっても心臓突然死で急に亡くなるかもしれないと思うと一日一日を大切にしようと思った。急に目の前で人が倒れたときに迅速に対応をすれば心拍が再開し回復するので、講習がいかに大切なのか、もう一度理解することができた。自分が行動することで一人でも多くの人を救えるのでこの講習をもっと多くの方に受けてもらったり、家族や親戚などに広めたりしていきたい。

後日、講習修了証と学科試験合格者には、「赤十字救急法基礎講習修了者認定証」が届きます。

2月3日(月)~9日(日)、家庭クラブの行事である高齢者宅訪問を行いました。

家庭クラブ員の食物調理科1年、看護科1年、2年生全員、食物調理科3年が、高齢者の方へメッセージカードと食物調理科が作成したバレンタインにちなんだ内容のお菓子をプレゼントしました。

また、津山警察署の生活安全課に方とともに消費者トラブル注意喚起のリーフレットを渡しました。

校内でも日ごろお世話になっている先生方に手渡し、感謝を伝えました。

今回の活動を通して、地域の高齢者の方と交流を深めることができました。

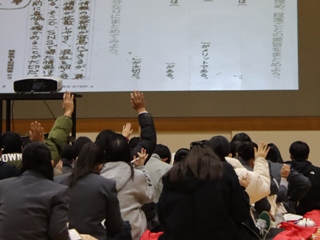

1月31日(金)、1年生の普通科・看護科を対象に、小論文や志望理由書の意義や書き方を学ぶ小論文講演会を行いました。

この講演会のねらいは、進学に対する意識を高め、この先自分たちが取り組んでゆくべき課題と解決の方法を身につけることです。

講師に 玉田真由美先生をお招きして、小論文とは何か、どのように書くのかというところを生徒たちに実践させながら、お話いただきました。

作文と小論文の違いから、小論文で書くべきポイントについて、ワークシートを用いながら説明くださいました。

小論文は、作文と異なり、自分の意見、説得力ある根拠、今後必要な対策・姿勢が求められるとのことでした。

生徒たちはワークシートで実際に小論文を書くための前段階の要約作業に取り組み、文章をまとめることの難しさを改めて実感しました。

最後に、生徒代表のあいさつでは、「1年生のうちから、小論文を書くための情報収集を積み重ね、3年生になった時の材料を蓄えたい。」とお礼の言葉を述べました。

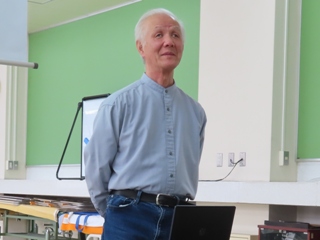

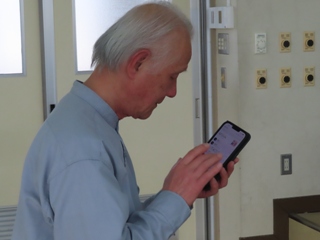

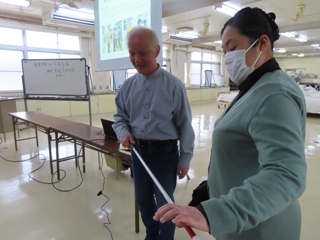

1月27日(月)、看護科1年生が高取茂樹先生と5代目盲導犬を講師にお迎えし、視覚障がい者への支援を学びました。

今年度は教員がスマートフォンのテレビ電話機能を使用し、講師の先生を控室から講演会場までご案内しました。その光景をみて、生徒たちはスマートフォン機能を使って誘導できることを知り、言葉で状況を伝えるためには、相手に伝わりやすいように話をする大切さに気付きました。

高取先生は、講演中も見えているかのようにパソコンを使いこなし、お話をしてくださいました。

高取先生から「私たち感覚障がいをもつ方の生活はデジタル機器の進化に伴って格段に良くなってきた。でもまだ不便なところもある。障がいを一つの特徴としてとらえ、みんなと同じ一人の人間として見て接してほしいし、どんな患者さんでも目を見て接してほしい。」と呼びかけられました。

デジタル化が進み、感覚器に障害があっても使い方によって生活がかなり便利になったとお聞きしたことで、改めて時代の変化や、支援を必要としている部分が何なのか相手に合わせて考えて支援する必要性を学びました。

また、講演の中で具体的なスマートフォンでのコミュニケーションの支援方法を教えていただきました。

通常のアプリでも文字は読み上げられますが、スタンプなどの記号は伝わらないことから、スタンプなど簡便なものに頼るのではなく、誰にでも伝わるように丁寧にメールを打つことが大切だと学びました。

自分たちがコミュニケーションツールとして使用しがちなスマートフォンも支援の道具として活用できることを知り、改めてデジタル機器を有効に活用できることを学びました。

高取先生から、時代とともに支援方法が変化していくが支援の最初は変わらないので、まずは勇気、元気、優しさを持ち「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけてほしい、と教えていただきました。

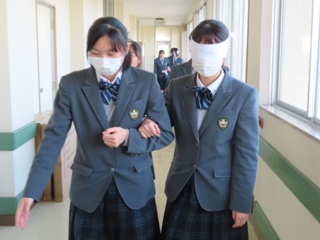

生徒たちは実際に視覚を遮り、ペアで歩行を行ってみました。

見えないことは怖いけれど、介助者の声を頼りに歩行しました。このことから、支援する人は障がいを有する人の命を預かり、障がいを有する人は支援する人に命を預けるといった、お互いの信頼関係も大切だと学びました

盲導犬の役割についても実際に学ばせていただきました。講演中でも盲導犬は、高取先生の指示にすぐ動けるように待機し、静かに仕事をしていました。

最後に高取先生が退室される際、盲導犬が障害物や階段などに対し実際に仕事をしている姿も見学させていただきました。

この講演での学びを、少しでも多くの人に伝えたいという生徒の思いから、生徒代表が翌日、同じ1年生の食物調理科、普通科の教室に出向き同級生たちに、「感覚障がいがどのようなものか深く理解できた。ただ眺めるのではなく社会の生活に積極的に参加して、最初の支援として勇気、元気、優しさを心に留めて人との関わりを大切にしていくことがわかった。一緒に自分たちから声をかけていきましょう。」と支援の呼びかけを行いました。