4月18日(火)に令和5年度入学生を対象に、一日校内研修を行いました。

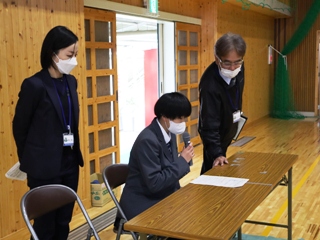

校長講和や着こなしセミナー、各クラスごとのグループエンカウンターや校歌パフォーマンスを計画し、この日の研修の進行や運営、お礼のあいさつ、研修会の振り返り等はすべて、各クラスの議長と副議長によって行われました。

安東校長からの講話では、「①『恕』の心、思いやりの心を大切に ②少し負荷のかかる挑戦を ③日々の体験は宝である」とのお話を、金子みすゞさんの詩やご自分の体験を例に生徒にわかりやすく語っていただきました。

着こなしセミナーでは、明石スクールユニフォームカンパニー 林先生から、「服装がどれだけの情報を発信するか」「私たちが正しい身なりで生活することがどれだけ大切なことであるか」という講演をいただきました。

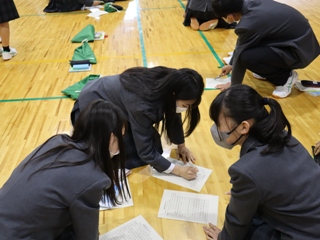

クラスごとに分かれて行われた、自己開示と他者理解を目的としたグループエンカウンターでは、クラスによってそれぞれに特色ある活動が行われ、どの教室からも楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

クラスの時間では、この日の研修の最後に予定されている「校歌パフォーマンス発表」に向けて、クラスの体育委員・文化委員を中心に熱心な練習が行われました。

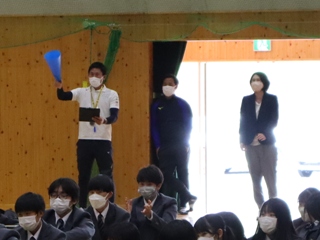

研修の締めくくりは、校歌をテーマとした「校歌パフォーマンス発表」です。

短い時間で計画し、あまり練習する時間がとれなかったとは思えないほど、工夫された、しかも楽しい内容の発表が行われました。

審査は山﨑教頭にお願いしました。

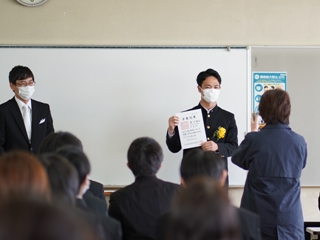

クラスの特徴を捉えた、生徒たちの頑張りに応えてあげられる、とても素晴らしい「賞」を、それぞれのクラスに贈っていただきました。

ちなみに 1組ベストチームワーク賞 2組ベストハーモニー賞 3組ベストエナジェティック賞 4組ベストアイディア賞 5組ベストパフォーマンス賞 でした。

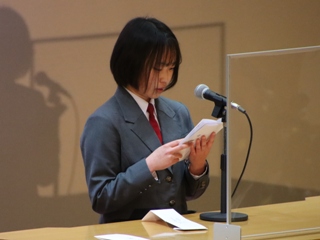

代表の生徒から、一日校内研修のまとめの挨拶がありました。一日のまとめを自分の言葉でしっかり語ってくれました。

生徒一人一人の潜在能力の高さに驚かされ、素晴らしい学年になると確信した1日でした。

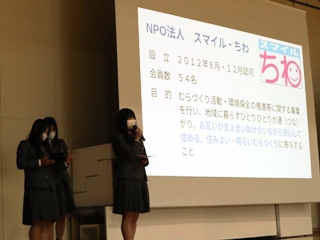

1年生研修に引き続き、行学のオリエンテーションが行われました。

3年生の発表を聞き2年後の自分たちを思い描き、ワクワクドキドキの期待と不安が入り混じった研修となりました。

3月14日(火)、1年生の球技大会を開催しました。

天候にも恵まれ当初の予定通り、男子はグラウンドでサッカー競技、女子は体育館でバスケットボール競技を行いました。

【男子 サッカー競技結果】

1位 2・3組B

2位 1・5組A

3位 1・5組C

【女子 バスケットボール競技結果 】

1位 4組C

2位 4組B

3位 4組A

今回の球技大会は1年生としての最後の行事となりました。天気に恵まれ、とても気持ちよく過ごしやすい1日でした。

それぞれのクラスが一つにまとまり、真剣さの中にも笑顔があふれ歓声が響き渡る、この学年の締めくくりにふさわしい、充実した大会となりました。この大会の様子に象徴されるように、『互いを思いやり 互いに助け合い 互いに高めあう』という学年目標を、生徒一人一人が大切に思い、実践してくれた1年間でした。

3月13日(月)、2年生の球技大会を開催しました。

降雨明けでグラウンド状態不良のため男子は当初予定していたサッカーではなく体育館でフットサル競技を、女子は体育館でバスケットボール競技を行いました。

【男子 フットサル競技結果 】

1位 1組

2位 2・3組

3位 3・5組

【女子 バスケットボール競技結果 】

1位 1組C

2位 1組B

3位 3組C

2年生として最後の球技大会でした。どのチームもしっかり声をかけあい、みんなで盛り上がることができました。このチームワークで3年生になっても頑張っていきましょう!

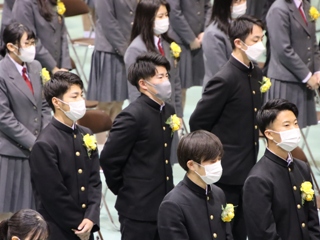

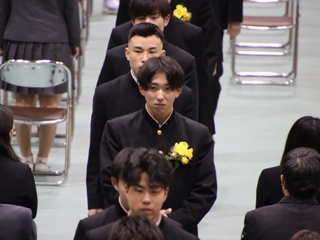

春の草花の中で黄色の花が最初に咲くイメージがあります。これから本格的な春を迎える最初の行事である卒業式。黄色のコサージュで春告げ花を表しました。これから始まる人生の大きな分岐点を誇らしく胸を張って迎える卒業生たち。

今年も保護者と教員のみで3月1日(水)に第74回卒業証書並びに修了証書授与式を挙行しました。

その雄姿はオンラインで下級生たちに見守られていました。

今年度の卒業生は、新型コロナウイルス感染症にずっと悩まされた学年でした。マスクの着用が個人の判断に委ねられましたが、ほとんどの生徒はマスク姿のまま式に臨みました。

今年度から複数担任制となり生徒も教師もよりコミュニケーションがとれ、進路選択に大いに役立ったように思われます。

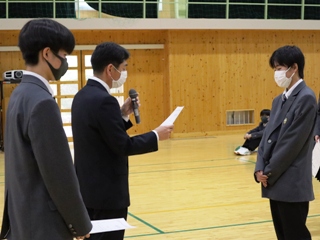

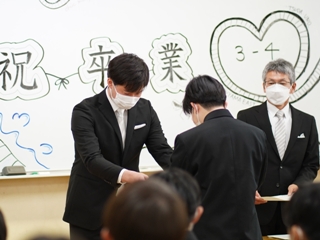

各科の代表生徒は、皆の思いを一心に集め、園田校長から卒業、修了証書を受け取る大事な役目を果たしました。

食物調理科生は調理師免許証を受け取りました。3年間校内、校外と多くの実習を重ねて夢を叶えて取得した大切な証書です。

式辞で園田校長は、「同質性の高い集団は革新的で創造性の高いアイデアを生みにくく、危機に際しても脆弱であるといわれます。異なる科の生徒たちが互いにリスペクトし合いながら過ごす多様性溢れる東高の強みを、卒業後は、自分とは違う視点からものを見てくれる人としっかり関係性を持つことで、自分自身の強みにしてください。」とメッセージを送りました。

言葉にできない程の熱い思いを、それぞれの代表が、送辞、答辞として読み上げました。

その内容は、聞いていた卒業生たちの心を打ち、涙を流す場面もありました。

多くの拍手の中、体育館を後にする卒業生、修了生たちの顔がとても晴れやかで誇らしげに見えました。

君たちの歩いた道は決して忘れない。津山東高校は君たちの母校となり、ここでの輝かしい年月は永遠に歴史に刻まれます。

~旅立ちの日に~ 3年学年主任

人生で一番楽しく思春期に高校時代を一緒に過ごす友だちは宝物です。この出会いは遅くても早くても起きない奇跡です。私たち教師にとっても皆との出会いは奇跡と言えます。この出会いを大切に、そして自分だけの人生を歩んでいってください。

ご卒業おめでとうございます

2月28日(火)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生181名を新入会員として迎えました。

初めに、今年度新しく就任した大山同窓会長より、歓迎の言葉をいただきました。

また、入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが新入会員の代表者に贈られました。

続いて、事務局より令和5年3月卒代議員である17名を紹介しました。

今年度も、新型コロナウイルスの感染拡大により、令和4年度の同窓会総会・懇親会は中止となりましたが、令和5年度は『津山鶴山ホテル』で令和6年1月3日に開催予定であり、同窓会総会・懇親会などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

引き続き、大山同窓会長より、同窓会事務局の紹介が行われました。

以前、同窓会事務局員宅に、事務局を名乗った問い合わせ電話があったことから、次の連絡がされました。

~事務局より~

同窓生の自宅に同窓会事務局や学校の職員を名乗って、電話番号等を聞いてくるという問い合わせの電話があるようです。現在、同窓会や学校では、名簿データに関する調査は一切行っておりません。ご注意ください。

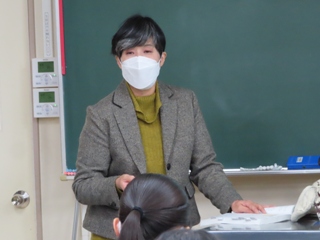

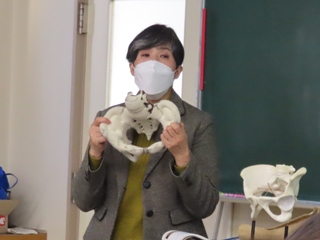

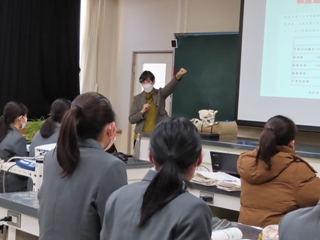

1月30日(月)看護科3年生を対象に、講師に赤堀クリニックの看護部長 妹尾雅代先生をお迎えし、母子看護についての理解を深めることを目的に、母子看護講座を開催しました。

当初、2回に分けての開催を予定していましたが、1月の記録的な大雪により学校が臨時休校となったため、残念なことに1回のみの開催となりました。

妹尾先生から、妊娠から出産までの産婦へのケア方法・胎児について等、たくさんのことを臨床での経験を交えながら、わかりやすくご講義いただきました。

終了後には生徒から、「専攻科2年生での母性の実習が楽しみになった。妊娠から出産、育児などお母さんの悩みや不安に寄り添うことで今後の母子の良好な関係に繋がるため、私も将来助産師として、女性の心に寄り添う存在になりたい。」等の感想が聞かれました。

1月27日(金)、1年生対象に進路講演会を行いました。

グローバルキャリア代表取締役 的場亮先生を講師として、自分の在り方について自悪を深め、生徒一人一人の進路意識を高める目的で、講演をしていただきました。

出会いを大切にすること、心を込めて前向きに歩みだすことを豊かな事例を挙げて話をしていただきました。

自分の立ち位置を知り、これからの道を見つめるよい機会となりました。

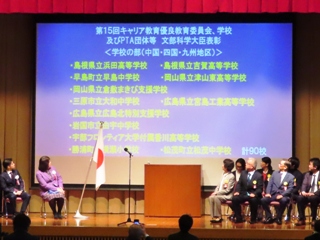

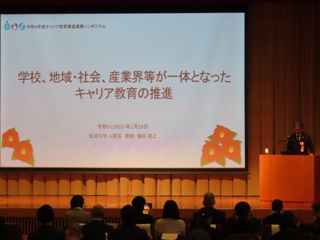

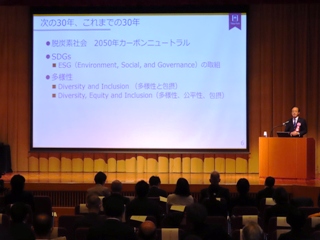

本校はこのたび、文部科学大臣から、キャリア教育優良学校として表彰されました。1月19日(木)東京港区の三田共用会議所講堂で表彰式とシンポジウム(主催:文部科学省・厚生労働省・経済産業省)があり、学校を代表して園田校長が表彰状を受け取りました。

キャリア教育とは、一人一人の社会的な自立のために必要な基盤となる能力を育成する教育のことです。今回の表彰は、長年の看護師・調理師養成の実績に加え、行学で行っている探究活動や地元企業PR動画の制作など、本校の地域に根ざしたキャリア教育の実践が全国レベルであると評価していただいたものと捉えています。

これまでの実践に関わってくださった地域の皆様、卒業生や旧職員の皆さんに、心から感謝を捧げたいと思います。

今回の表彰を励みにして東高は、生徒一人一人が社会的自立していく基盤を築く活動に、今まで以上に力を入れていきたいと思います。ありがとうございました。

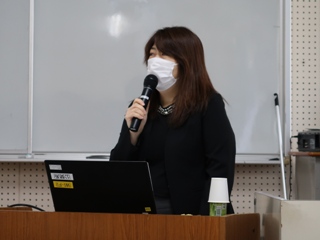

12月15日(木)、精神看護の特徴を学ぶため、今回、希望ヶ丘ホスピタル看護部長 森田陽子先生をお迎えし「精神看護について」の講義をしていただきました。

本来であれば病院の見学実習を行っていましたが、昨今の新型コロナ禍の状況を鑑み、変更となりました。

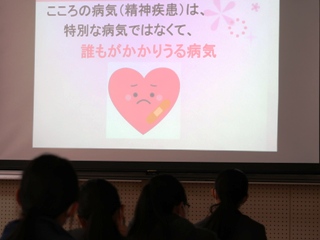

以前に比べ精神疾患に対する看護師の需要が高まってきており、厚生労働省の調査でも精神疾患が五大疾患の一つとなっていること、誰でもかかり得るものであることを教えていただきました。

また、精神障害者の方と関わる上でのポイントや注意点についても教えていただき、生徒たちはメモを取りながら興味深く拝聴していました。

最後に生徒代表が、「患者さんの目線に立ち、日頃から家族や友達と関わるときにも、相談し合ったり、声を掛け合ったりして一人で抱え込まないようにし、コミュニケーション能力を向上できるよう日々の生活を意識していきたい。」と、森田先生にお礼を述べて終了しました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~