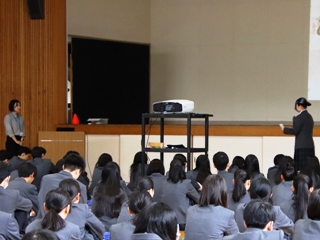

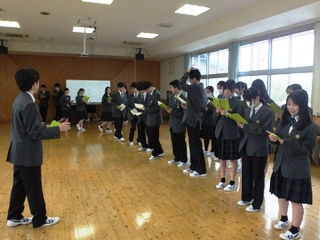

4月15日(火)、 2年生が今年度の行学についてのオリエンテーションを行いました。

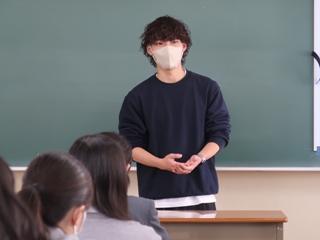

今後、普通科は、鏡野町香北地区、美作市上山地区、津山市加茂町知和地区、津山市内に分かれて活動します。今回、普通科3年生が昨年の活動内容や各地区の紹介をしてくれました。

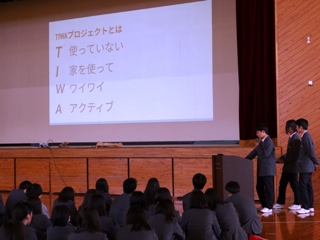

4月15日(火)、1年生の「行学」のオリエンテーションを行いました。

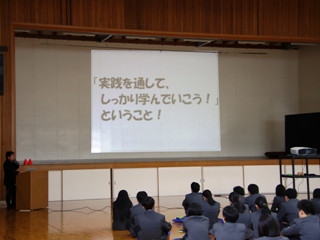

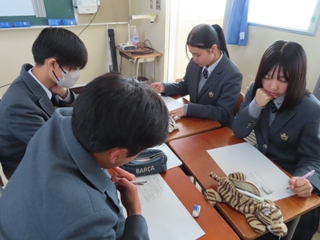

「行学」を何のために学ぶのか、「行学」の授業で身に付けてほしい力などを3年間の学習内容と共に、説明を受けました。

普通科3年生の先輩2名も駆けつけ、行学での授業で学習したこと、地域のために貢献してほしいという思いなど、熱く語ってもらいました。

普通科1年生は1学期の授業でコミュニケーションスキルを磨き、2学期からSIM津山プロジェクトを進めていく予定です。

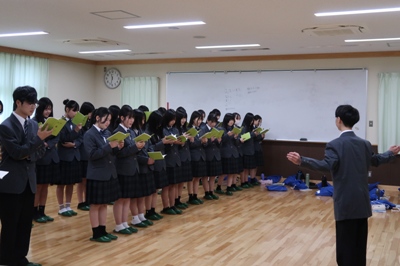

4月11日(金)、普通科1年を対象に国語、数学、英語の3教科、それぞれ1時間ずつの教科オリエンテーションを行いました。

オリエンテーションでは、中学校と高校の授業の違いや勉強の方法を、実際に教科の学習を通して知るこができました。

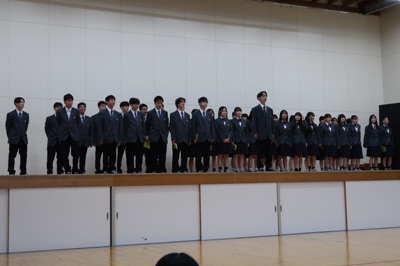

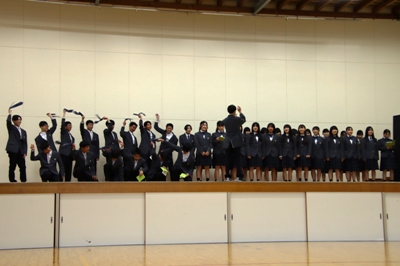

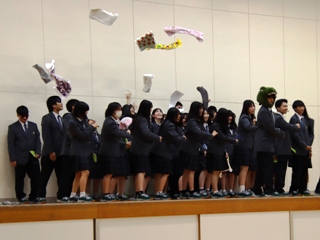

4月9日(水)に部活動紹介を行いました。津山東高校の新たな仲間たちに、より楽しく安心して学校生活を送ってもらおうと、2、3年生が各部の活動について紹介しました。

1年生たちは、生徒会が作成した各部の紹介パンフレットを見ながら、どのような部・同好会があるのか、自分はどれに参加しようか、などを考えていました。

どの部・同好会も1分という短い時間内で工夫を凝らし、それぞれの魅力が伝わる紹介をしました。

生徒会執行部を中心に、生徒が企画・運営を行った部紹介は、緊張や不安で一杯だった新入生の心を少し解きほぐすことができたように思います。

それぞれが安心して輝くことのできる場を、これからも生徒会執行部を中心に築き上げられたらと思います。

4月8日(月)、令和7年度始業式・新任式を行いました。

山本校長は式辞で、「あいさつは、『殻を破ろう。人と繋がろう。』の一番の実践。一瞬一瞬を大切にし、仲間とこれまでの成果を語り合い、新たな力と融合しながら自分たちの手でつくりあげてほしい。主役は君たち、学校は応援団。壁は成長の糧。笑顔でいきいきと送れることを願っている。」と、話されました。

式後、今年度の科長、部長、学年主任の紹介があり、各部長の先生からの話がありました。

また、始業式に先立ち山本校長の着任式と新任式が行われました。

着任式では、岡山県環境文化部スポーツ振興課から赴任された山本浩之校長が、「皆さんのエナジー、学校のすばらしさを感じながら取り組んでいきたい。」と挨拶されました。

新任式では、山本校長が新任の教職員を生徒の皆さんに紹介しました。

新任の教職員を代表して中原教頭から、「 新年度から一週間みなさんと会うのを楽しみにしていました。『殻を破ろう。人と繋がろう。』のキャッチフレーズのように、授業等で関わる中でともに成長し、新しい自分を発見しましょう。」とお話しをいただきました。

満開の桜の中で新学期を迎え、明るい雰囲気に包まれて新学期のスタートを切ることができました。

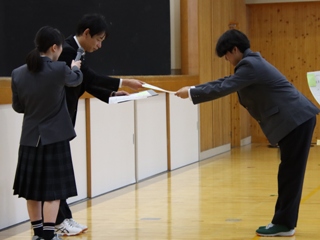

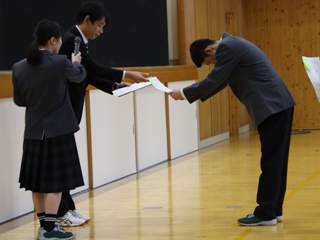

4月8日(火)の午後、保護者の方、来賓、教職員に見守られながら、食物調理科36名、看護科33名、普通科120名、専攻科36名、合計225名の新入生が入学を迎えることができました。

山本浩之校長は式辞の中で、本校のスローガンである「殻を破ろう、人と繋がろう」にちなんで、「挑戦し続けること」と「出会いを大切にすること」を挙げ、志を高く持ち、一期一会の精神で誠実に向き合い、卒業の時には「津山東高校で良かった。」と思えるような、一生の宝となる学校生活を送ってほしいと話されました。

また、新入生宣誓では、本科生を代表して、鈴木心優さん(食物調理科)が、津山東高等学校の生徒としての自覚を持ち、伝統と歴史を守っていくと共に、支えてくださる方への感謝の気持ちを忘れずそれぞれの夢に向けて努力していきたい、と誓いました。

専攻科は、田丸歩奈さんが、どのような困難も仲間と共に支え合い、互いに切磋琢磨しながら、それぞれが目指す理想の看護師になれるよう、日々努力していきたい、と専攻科生を代表し、宣誓しました。

来賓祝辞として、櫛田晃稜PTA会長からは、学校生活を送るにあたってのお願いとして、「口は人に優しい言葉をかけるため、目は人のいいところを見つけるため、耳は人の話を最後まで聞くため、手足は人の役に立てるように、心は人の傷みをわかるために使ってください。」と、温かな言葉をいただきました。

新入生と専攻科の父母等の方の退場後に、櫛田PTA会長からはPTA役員のお願いや、山本聡1学年主任から、本科生の保護者の方に向けて、あいさつがありました。

体育館の行事が終わると、各HRで、担任が生徒と保護者に向けてあいさつしました。

満開の桜のもと、それぞれのクラスは、初々しい熱気にあふれていました。

3月26日(水)、27日(木)の2日間で春季セミナーが行われ、国公立大学を目指す1年生35人が参加しました。

開会式の後に、昨年度卒業し広島大学に進学した森江さんによる進路講話がありました。現在の大学でのことや、高校時代の勉強への取り組み方などをスライドを用いて説明していただきました。また、質疑応答の時間では、今までの経験を踏まえてをざっくばらんにお話しいただきました。

その後、3教科の講義を行いました。

英語科の射場先生、数学科の畦田先生、国語科の飯田先生の3名から熱い素晴らしい講義をしていただきました。ハイレベルな内容に、参加した生徒たちが必死に食らいついている姿が印象的でした。

各講義の後には、教えていただいたことを振り返りながら、真剣に自習に取り組む参加者の姿が見られました。

最後に振り返りとして、学んだことを他の参加者と共有しました。参加した生徒たちはみな、充実した表情をしていました。

この経験をもとに、学習や進路に対する意識を変え、進路実現に向け行動を起こすことを期待しています。

3月21日(金)3学期の終業式を、1、2年本科生と専攻科1年生が集まり、春の日差しの差し込む体育館で行いました。

開式後、式辞で安東校長は、1年間を振り返って、一人ひとりの得意分野を生かして参加した活気あふれる姿が印象に残った東雲祭や、先輩の門出にふさわしい式典をつくってくれた卒業式を取り上げ、1年間、科、学年、部活動に取り組み、自分を向上させるべくよく励んでくれたことと、教員として楽しい1年間を過ごせたことを話されました。

また、「1年間の中には、成功や失敗がある中で、うまくいかない時には、一つ一つのことに不安を抱えたこともあったと思う。」、「私自身はその一つ一つが自分を成長させる経験であり、財産になっています。今は納得できないかもしれませんが、自分のプラスにしてがんばってほしい。」と励ましの言葉をいただきました。

終わりに、本校に多額のご寄付を地域の方から頂戴しており、その使い道を生徒会とも話し合った結果、大駐車場のところに雨露をしのげるスペースをつくることに使わせていただくことになったと紹介され、「応援団が身近にいることに感謝して、頑張っていきましょう。」と締めくくられました。

式後には、射場進路支援部長から、

①学習時間について、目標とする時間を達成できていないのであれば、何とか達成できる方法を考えよう。

②国、数、英の基礎力を身に付けよう。

③試験はみんなと受けることに意味があるので、考査や模試を休まず受けてほしい。

と3点話がありました。

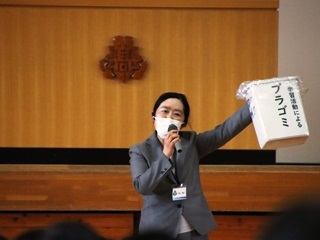

清水生徒支援部長からは、交通委員会を中心とした取り組みによって自転車施錠率70%達成とさらなる向上を目指すことをはじめ、学校生活をよりよくしていくための諸注意があり、令和7年度は、新制服がそろう年なので、その新制服に誇りが持てるように、お互い、思いやりを持ち、一層頑張ってもらいたい、と話がありました。

式に先立ち収納式を行いました。

報告をしたのは、書道部の河本愛悠さん(普通科2年)です。河本さんは、賞状(「第29回全日本高等学校書道コンクール優秀賞」)を安東校長に手渡し、これからの抱負を語りました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~