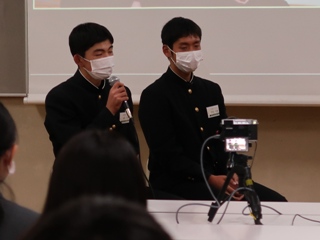

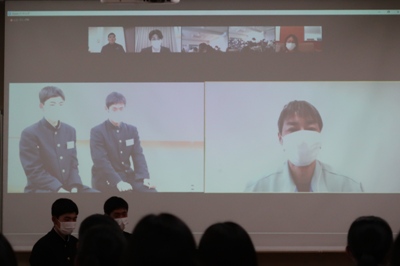

1月24日(月)、普通科2年生の行学福祉グループは、NPO法人スマイル・ちわ(津山市加茂町)の10周年を祝うイベントの打ち合わせをリモートで行いました。

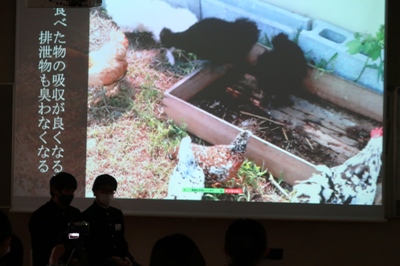

1月16日(日)、普通科2年生の行学で空き○○分野に所属する5名が美作市上山地区にある大芦高原キャンプ場を訪問しました。空き○○ 」のグループ名にちなんで、空き スペースを利用し、空き 缶を再利用した環境に良い活動を行いました。

生徒たちは各自で持ち寄った空き缶を調理しやすいように加工し、調理のための火も自分たちでおこしました。「12.つくる責任、つかう責任」 、「11.住み続けられるまちづくりを」 を活動の目標とし、活動を行いました。

生徒たちは楽しい活動ができたが、「もっと工夫すればより環境に良く、地域の方々との交流のきっかけになる活動になるのでは。」と活動を振り返っていました。

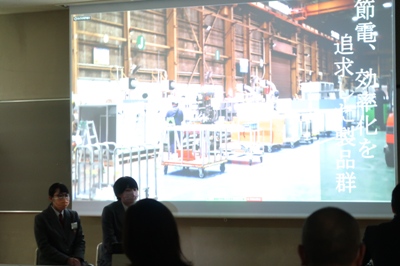

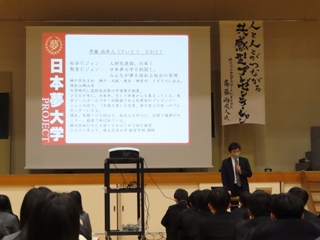

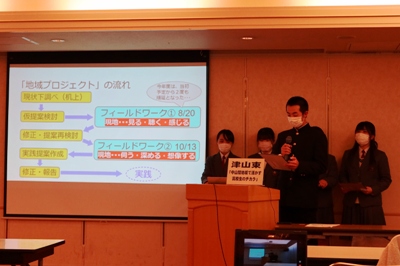

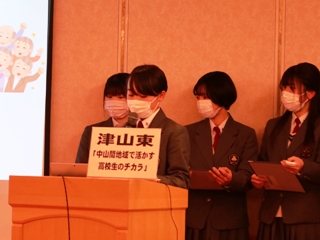

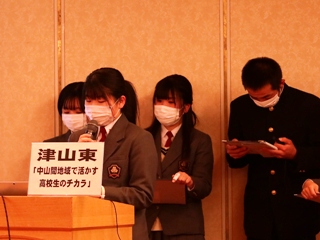

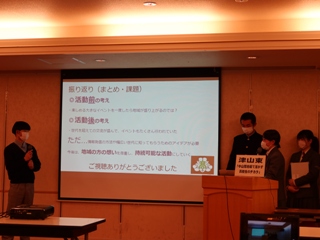

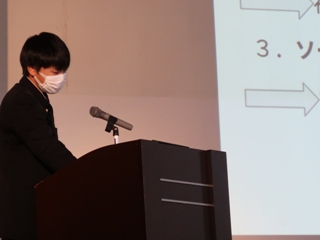

12月27日(月)、「高校生探究フォーラム」がピュアリティまきび(岡山市北区)で開催されました。このフォーラムは、各校それぞれの探究活動の発表や共有により、高校生一人ひとりの夢を育む機会とするために、岡山県教育委員会が今年度から始めたものです。https://www.okayama-tankyu2021.jp )

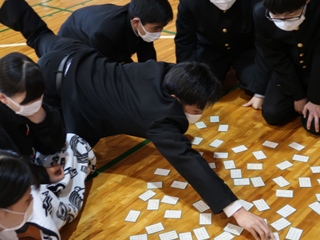

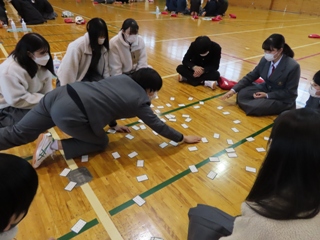

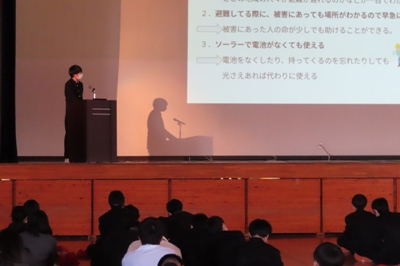

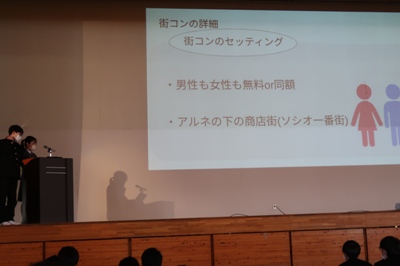

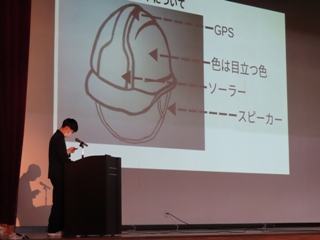

12月17日(金)、普通科1年生が行学で取り組んでいるSIM津山プロジェクトの全体発表会を開催し、各分野から選ばれた代表5グループが 発表しました。

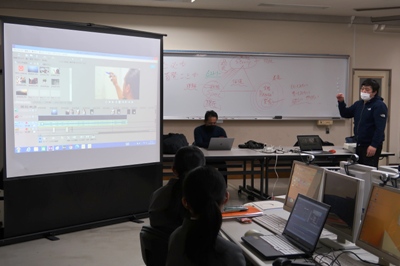

制作講座は今回が最終回のため先生方も熱のこもった指導をしてくださいました。生徒たちの動画制作も大詰めに差し掛かっています。10編の企業動画は、1月21日(金)の発表会で披露されます。

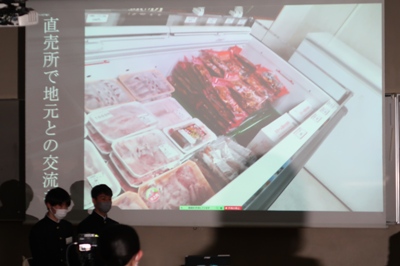

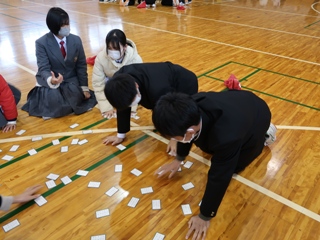

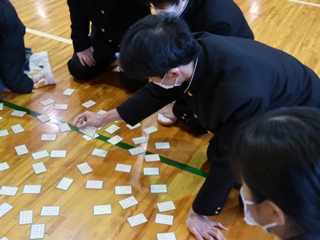

普通科2年生の行学地域プロジェクトで鏡野町香北地区をフィールドワークで2度訪問しました。そこでの学びをもとに、生徒たちは、地域課題を自分事として探究を続けてきました。

今回の内容は、 ① 火おこし体験 ② 竹で箸を作ろう ③ ぐるぐるパン焼き ④ 燻製づくり ⑤ やきいもを作ろう でした。

最後に、この企画に参加でき貴重な経験をさせていただき、香北地区のみなさんに感謝しています。今後も香北地区との交流を継続していきたいと思います 。

投稿ナビゲーション

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~