4月18日(火)に令和5年度入学生を対象に、一日校内研修を行いました。

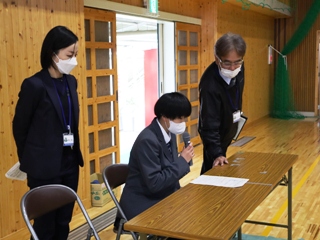

校長講和や着こなしセミナー、各クラスごとのグループエンカウンターや校歌パフォーマンスを計画し、この日の研修の進行や運営、お礼のあいさつ、研修会の振り返り等はすべて、各クラスの議長と副議長によって行われました。

安東校長からの講話では、「①『恕』の心、思いやりの心を大切に ②少し負荷のかかる挑戦を ③日々の体験は宝である」とのお話を、金子みすゞさんの詩やご自分の体験を例に生徒にわかりやすく語っていただきました。

着こなしセミナーでは、明石スクールユニフォームカンパニー 林先生から、「服装がどれだけの情報を発信するか」「私たちが正しい身なりで生活することがどれだけ大切なことであるか」という講演をいただきました。

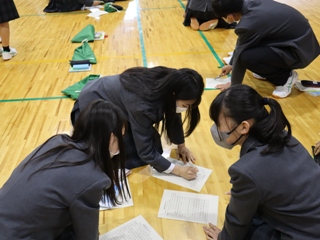

クラスごとに分かれて行われた、自己開示と他者理解を目的としたグループエンカウンターでは、クラスによってそれぞれに特色ある活動が行われ、どの教室からも楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

クラスの時間では、この日の研修の最後に予定されている「校歌パフォーマンス発表」に向けて、クラスの体育委員・文化委員を中心に熱心な練習が行われました。

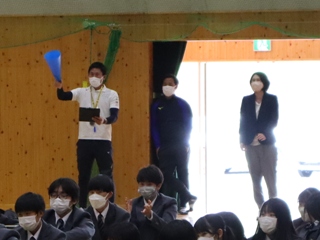

研修の締めくくりは、校歌をテーマとした「校歌パフォーマンス発表」です。

短い時間で計画し、あまり練習する時間がとれなかったとは思えないほど、工夫された、しかも楽しい内容の発表が行われました。

審査は山﨑教頭にお願いしました。

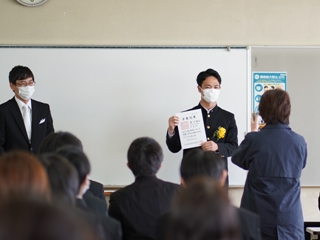

クラスの特徴を捉えた、生徒たちの頑張りに応えてあげられる、とても素晴らしい「賞」を、それぞれのクラスに贈っていただきました。

ちなみに 1組ベストチームワーク賞 2組ベストハーモニー賞 3組ベストエナジェティック賞 4組ベストアイディア賞 5組ベストパフォーマンス賞 でした。

代表の生徒から、一日校内研修のまとめの挨拶がありました。一日のまとめを自分の言葉でしっかり語ってくれました。

生徒一人一人の潜在能力の高さに驚かされ、素晴らしい学年になると確信した1日でした。

1年生研修に引き続き、行学のオリエンテーションが行われました。

3年生の発表を聞き2年後の自分たちを思い描き、ワクワクドキドキの期待と不安が入り混じった研修となりました。

3月24日(金)から26日(日)に第26回少林寺拳法選抜大会が善通寺市民体育館(香川県善通寺市)で開催されました。

2年連続で岸本莉実さん(普通科2年生)が女子自由単独演武の部に岡山県代表として出場しました。

昨年は決勝進出を果たせず、悔しい思いをしました。今年こそはという意気込みで挑み、緊張もしましたが、いつもの力を発揮することができ、グループ2位で予選通過をすることができました。

決勝では、少し力が入ってしまい予選ほどの点数が出ず、入賞には届きませんでしたが、今大会の目標は、決勝進出であったので納得がいく結果で終えることができました。

夏に行われるインターハイでは入賞を目指し、練習に励んでいきたいと思います。

3月17日(金)、この3月の卒業生8名を迎え、普通科1・2年生を対象に「受験報告会」がオンライン形式で行われました。

卒業生は高校生活3年間を振り返りながら、どのように進路を決定したかを語ってくれました。

この日、食物調理科も4人の卒業生を迎え、「卒業生の話を聞く会」が開かれました。

卒業生は緊張した面持ちながらも、国公立大学の入試や公務員試験を乗り越えた体験をしっかりと話してくれました。

その姿には、受験を乗り越えて人間的にも成長した跡が感じられました。

教室では、先輩の話に真剣に耳を傾ける様子が見られました。

今回の「受験報告会」をきっかけに進路を主体的に考え、新年度に向けて春休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

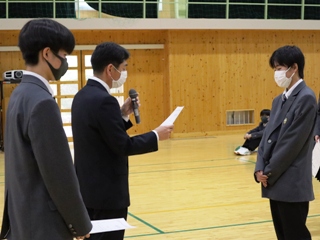

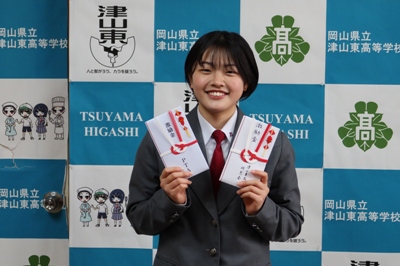

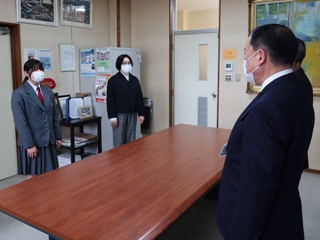

第26回全国高等学校少林寺拳法選抜大会に出場する岸本莉実さん(普通科2年・勝央中出身)に、3月17日(金)、大山同窓会長から同窓会激励金が、園田校長(PTA副会長)からPTA激励金が、それぞれ贈呈されました。

贈呈の後、大山会長と園田校長から、出場への祝意とともに、日ごろ鍛えた力を発揮してください、と激励の言葉が送られました。

岸本さんは「いままで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、悔いのないように頑張ってきます。」と力強く話しました。

大会は3月24日から26日まで、香川県善通寺市民体育館で開催されます。

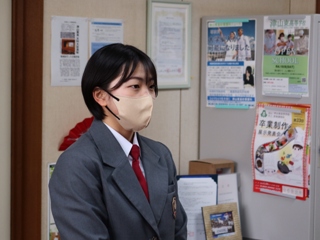

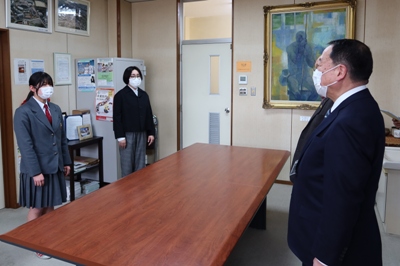

3月11日に広島県で開催された第25回中国高等学校新人剣道大会女子個人の部に県代表として出場した剣道部の髙山由衣さん(普通科2年・落合中出身)が、3月17日(金)、校長室で園田校長に結果を報告しました。本校同窓会の大山会長も同席されました。

園田校長は「試合は延長戦になり1時間近い死闘の末惜しくも敗れたと聞いています。でも粘り強く戦えた体力と精神力は素晴らしい。」と称えました。

高山さんは「悔しい気持ちもありますが、自信もつきました。これからもっと練習して強くなりたいと思います」と力強く語っていました。

県大会5位の好成績で中国大会の大舞台に立った高山さん。今回の経験を糧にして、これからも頑張ってください!

3月14日(火)、1年生の球技大会を開催しました。

天候にも恵まれ当初の予定通り、男子はグラウンドでサッカー競技、女子は体育館でバスケットボール競技を行いました。

【男子 サッカー競技結果】

1位 2・3組B

2位 1・5組A

3位 1・5組C

【女子 バスケットボール競技結果 】

1位 4組C

2位 4組B

3位 4組A

今回の球技大会は1年生としての最後の行事となりました。天気に恵まれ、とても気持ちよく過ごしやすい1日でした。

それぞれのクラスが一つにまとまり、真剣さの中にも笑顔があふれ歓声が響き渡る、この学年の締めくくりにふさわしい、充実した大会となりました。この大会の様子に象徴されるように、『互いを思いやり 互いに助け合い 互いに高めあう』という学年目標を、生徒一人一人が大切に思い、実践してくれた1年間でした。

3月13日(月)、2年生の球技大会を開催しました。

降雨明けでグラウンド状態不良のため男子は当初予定していたサッカーではなく体育館でフットサル競技を、女子は体育館でバスケットボール競技を行いました。

【男子 フットサル競技結果 】

1位 1組

2位 2・3組

3位 3・5組

【女子 バスケットボール競技結果 】

1位 1組C

2位 1組B

3位 3組C

2年生として最後の球技大会でした。どのチームもしっかり声をかけあい、みんなで盛り上がることができました。このチームワークで3年生になっても頑張っていきましょう!

令和4年度に津山東高校生が制作した地域企業プロモーションビデオを、以下のリンクから視聴できます。(津山東高校YouTubeチャンネル)

本年度で7年目の動画制作となります。例年に劣らず力作揃いです。この動画制作を通じて、地域で輝く企業の代表の方にインタビューし、生徒は大きな感銘を受けるとともに、自身のキャリアについて深く考えることができました。岡山県北地域で活躍する企業の良さを、動画を通じて少しでも伝えることができれば幸いです。取材に応じていただいた企業、及び制作にあたってご指導いただいた、アースボイスプロジェクトの榎田竜路先生、太田龍馬先生に心から感謝いたします。

【小川香料株式会社岡山工場】 制作者 2年4組 坂元菜那さん、2年4組 的場多希さん

【株式会社ウェブおかやま】 制作者 2年4組 橋本悠杜さん、2年5組 萩原拓海さん

【株式会社山田養蜂場】 制作者 2年3組 芦田琥太郎さん、2年3組 山下歩睦さん

【株式会社ワードシステム】 制作者 2年3組 星原菜々さん、2年5組 樗木天美さん

【きたぞの薬局】 制作者 2年3組 鵜﨑愛輝さん、2年5組 青木ほのか さん

【ザランタンあば村】 制作者 2年3組 岸本莉美さん、2年3組 馬場千裕さん

【津山信用金庫】制作者 2年5組 大川翔大さん、2年5組 金子福一郎さん

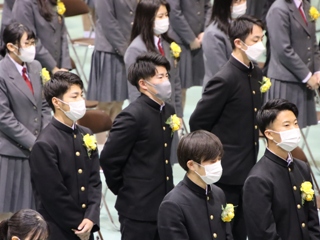

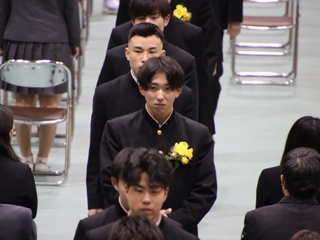

春の草花の中で黄色の花が最初に咲くイメージがあります。これから本格的な春を迎える最初の行事である卒業式。黄色のコサージュで春告げ花を表しました。これから始まる人生の大きな分岐点を誇らしく胸を張って迎える卒業生たち。

今年も保護者と教員のみで3月1日(水)に第74回卒業証書並びに修了証書授与式を挙行しました。

その雄姿はオンラインで下級生たちに見守られていました。

今年度の卒業生は、新型コロナウイルス感染症にずっと悩まされた学年でした。マスクの着用が個人の判断に委ねられましたが、ほとんどの生徒はマスク姿のまま式に臨みました。

今年度から複数担任制となり生徒も教師もよりコミュニケーションがとれ、進路選択に大いに役立ったように思われます。

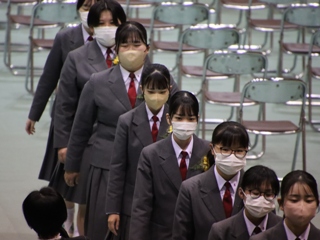

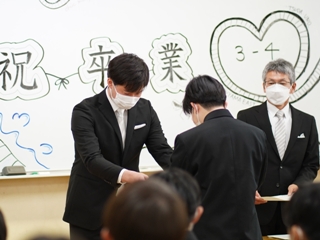

各科の代表生徒は、皆の思いを一心に集め、園田校長から卒業、修了証書を受け取る大事な役目を果たしました。

食物調理科生は調理師免許証を受け取りました。3年間校内、校外と多くの実習を重ねて夢を叶えて取得した大切な証書です。

式辞で園田校長は、「同質性の高い集団は革新的で創造性の高いアイデアを生みにくく、危機に際しても脆弱であるといわれます。異なる科の生徒たちが互いにリスペクトし合いながら過ごす多様性溢れる東高の強みを、卒業後は、自分とは違う視点からものを見てくれる人としっかり関係性を持つことで、自分自身の強みにしてください。」とメッセージを送りました。

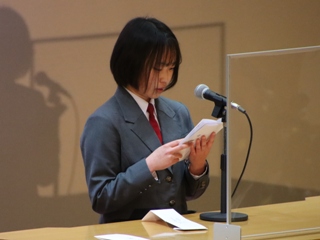

言葉にできない程の熱い思いを、それぞれの代表が、送辞、答辞として読み上げました。

その内容は、聞いていた卒業生たちの心を打ち、涙を流す場面もありました。

多くの拍手の中、体育館を後にする卒業生、修了生たちの顔がとても晴れやかで誇らしげに見えました。

君たちの歩いた道は決して忘れない。津山東高校は君たちの母校となり、ここでの輝かしい年月は永遠に歴史に刻まれます。

~旅立ちの日に~ 3年学年主任

人生で一番楽しく思春期に高校時代を一緒に過ごす友だちは宝物です。この出会いは遅くても早くても起きない奇跡です。私たち教師にとっても皆との出会いは奇跡と言えます。この出会いを大切に、そして自分だけの人生を歩んでいってください。

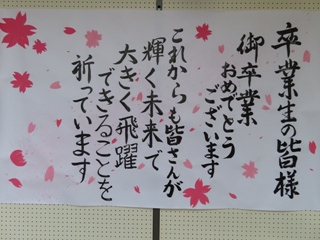

ご卒業おめでとうございます

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~