3月14日(木)、2年生の球技大会を開催し、男子はサッカー、 女子はバスケットボールを行いました。 両競技とも3学期に体育で取り組んだ競技であり、気合を入れて臨みました。

サッカー競技では、様々なドラマのある試合で、生徒全員が協力し合い、楽しむことができた球技大会となりました。

バスケットボール競技も、授業で考えた戦術、身につけた技術を競い合い、どの試合も白熱していました。

【男子 サッカー競技結果】

1位 2・5組A

2位 3組B

3位 1・4組C

【女子 バスケットボール競技結果】

1位 3組B

2位 3組C

3位 5組A

今回の球技大会の運営には、今春卒業したサッカー部とバスケットボール部の先輩が審判として関わって下さいました。本当にありがとうございました。

後輩を大切にするこの学校の伝統を私たちも引き継いで、4月からは新3年生として、新1年生をサポートしていきたいと思います。

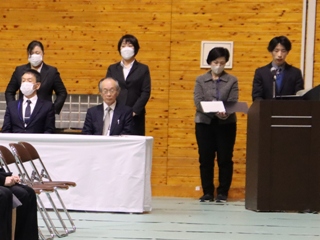

3月1日(金)、卒業証書並びに修了証書授与式を開催しました。

昨日までの雨とは打って変わって、天気にも恵まれ卒業生・修了生の門出を祝うにふさわしい日となりました。

それぞれの夢や目標に向かって新たに進み始めるスタートとなる今日、ほんの少しの緊張と輝かしい未来への希望に満ちた凛とした表情をしていました。

今年度は来賓をお迎えし、在校生も式に参加することができ、盛大で厳かな式となりました。

各科の代表生徒は、クラスメートの思いと共に、安東校長から卒業、修了証書を受け取る大役を務めました。

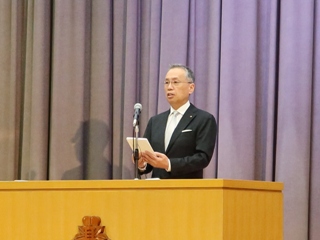

安東校長は式辞の中で、「論語『過ちを改めざる これを過ちという』の言葉を送り、人生には失敗がつきもの、挑戦すればするほど失敗もある、失敗した時には改める、これが成長の糸口になる。新型コロナ禍で培った忍耐力や工夫する力、この東高校で身に付けたこれからの時代を生き抜く土台となる力を存分に発揮し、『殻を破ろう、人と繋がろう』の東高精神で頑張ってほしい。」とエールを送りました。

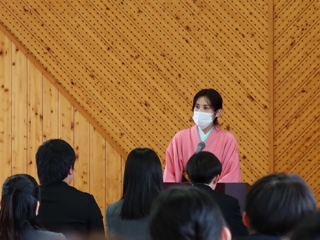

また、津山市長 谷口圭三様より「地域との交流を通じ育まれた思いやりの心や課題解決能力を生かして、東高生としての誇りと情熱を忘れず、今後ますますの活躍を期待しています。」とのご祝辞をいただきました。

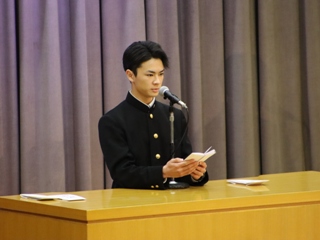

送辞、答辞ではそれぞれの生徒の努力や思いが詰まったメッセージを、代表生徒が読み上げました。その内容は保護者、友人、教職員への感謝の気持ちに溢れたものでした。

保護者、在校生、教職員の大きな拍手の中、退場する卒業生・修了生たちは笑顔で誇らしげに見えました。

式のあとは、PTA会長より保護者や教職員へ向けて感謝のメッセージを、3年学年主任は、これまで生徒をともに見守り、支えてくださった保護者への感謝を伝えました。

これからの人生が笑顔で満ちた輝かしいものになりますように、エールを送りたいと思います。

2月29日(木)、丹嶺賞及び各種団体から贈られた表彰状の表彰式を行いました。

学業や特別活動等の成果、校内外における功績、全国を舞台に健闘したことなどを称え表彰されました。

丹嶺賞とは、故高橋一二 第四代校長の寄付によって設立され、顕著な功績を挙げた生徒を称える賞で、卒業時に全校生徒に披露して表彰しています。

表彰式では一人ずつ壇上で安東校長から表彰状を手渡され、生徒たちに披露されました。

■専門学校等御下賜金優良卒業生

赤畠 羅夢(専攻科2年) 竹田 心音(食物調理科)

■岡山県産業教育振興会 会長表彰

内田 羽音(専攻科2年) 黒田 暖乃(食物調理科)

■岡山県産業教育振興会 特別表彰

池内 春香(食物調理科)

■全国家庭クラブ連盟表彰

小野 知里(食物調理科)

■全国看護高等学校長協会 会長表彰

佐藤 諒希(専攻科2年)

■丹嶺賞表彰

小野 知里(食物調理科) 金平 小梅(食物調理科) 黒田 暖乃(食物調理科)

樋口 凛(食物調理科) 釜口 心菜(陸上競技部) 新見 真由子(英語部)

岸本 莉実(少林寺拳法) 日下 大輝(英語部) 下山 小遥(英語部)

2月29日(木)、同窓会入会式を行い、本年度卒業を迎える3年生188名を新入会員として迎えました。

新入会員に大山同窓会長より、歓迎の言葉をいただき、代表者に入会記念品として、PTAと合同で卒業証書カバーが贈られました。

事務局より令和6年3月卒代議員が紹介され、令和7年1月3日に開催予定である同窓会総会・懇親会(会場:津山鶴山ホテル)などの連絡は、代議員を通じて行われることが伝えられました。

最後に同窓会長より、同窓会事務局の紹介がされました。

~ご注意ください~

同窓生の自宅に、同窓会事務局や学校の職員を名乗って、個人情報の問い合わせの電話があるようです。現在、同窓会や学校では、名簿データに関する調査は一切行っておりません。

2月26日(月)、「おかやま高校生地域未来創造事業」の一環である「岡山県立津山東高等学校地域未来創造会議」の第3回会議を開催しました。今回は本年度事業内容の総括の場として、委員の皆様から事業研究に対しての評価をしていただきました。

また、来年度以降の活動に対して、地域プロジェクトのフィールドワークをどのような位置づけにしていくのか、自らが地域にどう関わっていくのかなどについて多角的な視点からご助言をいただきました。

本年度の事業は終了しましたが、会議でいただいたご助言や交わされた議論などを活かしながら、来年度も探究活動を充実させていきます。

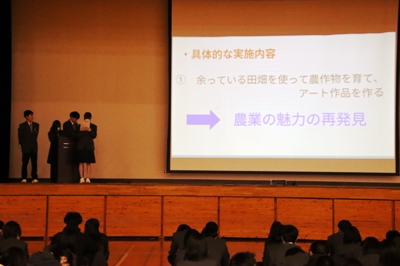

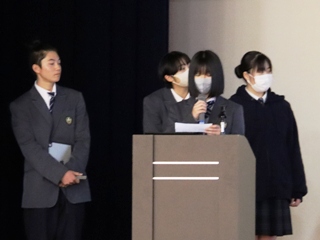

2月20日(火)、普通科1年生が行学で取り組んでいるSIM津山プロジェクトの全体発表会を開催し、各分野から選ばれた代表5グループが発表しました。

4回目の発表ということでスライドやプレゼンの内容は、市役所の方からのアドバイスやプレゼン講座を参考に準備してきました。 会の進行は、行学委員を中心に進め、生徒一人一人が意識をもって活動してきたことが発表から伝わりました。

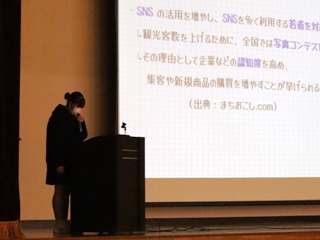

福祉分野では、各地域の「民生委員」にスポットを当て、担い手不足など若者にもさらに参加を促す提案、教育分野では中学生への学習支援を計画する提案、環境分野では、ごみでつながるマッチングアプリの提案、観光分野では自分の写真を使った観光PR、農林分野では田んぼアートなど農業を身近に楽しく工夫するといったアイデアあふれる発想を発表しました。

生徒たちにとって、津山市の単独部署(分野)の事業ではなく、部署を越えつながりを持って取り組んだ方がいいと感じる内容もありました。

最後に、講評を本校地域コーディネーターの三村さんと三宅さんに行っていただき、グラフを用いて根拠を示せているが、グラフの読み取りがもっと足りないこと、聞く側も緊張感をもって参加し、発表に対して疑問をぶつけていけるようにすると、さらに行学が楽しくなると鼓舞していただきました。

2年生の行学発表と比べると、聞いている相手に思いを伝えようという発表者の意識が足りないと感じている生徒も多く、課題を持ちながら、進級後さらにパワーアップできるように振り返りをしていきたいと思います。

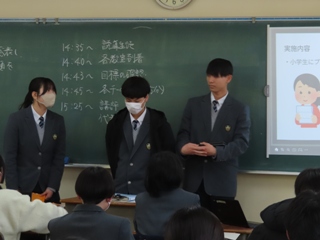

2月13日(火)、SIM津山プロジェクトの分野別発表会を行いました。

SIM津山プロジェクトは津山市の課題を発見し、それをどのように解決すべきかを考え、新事業を考案するプロジェクトであり、およそ半年間に渡って活動を続けてきました。

今回はその集大成として、チームで新事業の企画書を制作し、スライドを使って市役所の方の前で発表を行いました。

生徒たちは今年度の行学で身についた力を十分に発揮し、1月に学んだプレゼンテーション講座の「共感」をテーマに発表を行いました。

まだまだ原稿を読み上げる場面もありますが、少しずつ聴衆者を意識して発表できるようになってきました。

また、発表を聞いている生徒も他チームの新事業案を様々な角度から捉え、意見や感想などを記録することができました。

発表終了後には、 市役所の各分野の担当者の方から講評があり、現状理解を深めることでより具体的になっていくことや情報収集の方法等、今後につながる多くのアドバイスをいただきました。

実際の現場で働かれている方からのアドバイスは生徒が今まで思いつかなかった内容も多くあり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

最後に各教室の代表生徒がSIM津山の活動を振り返りながら、市役所の方々にお礼の言葉を伝えました。

次回の行学は代表者による発表になります。他の友達の成長を見てお互いにさらにレベルアップしていくことを期待しています。

2月2日(金)のLHRの時間に「クラス対抗障害物リレー」を行いました。

40人1チームで、ムカデ競争やラグビーボールでのドリブル、ぐるぐるバット、借りてきた人と二人三脚という障害物をクリアして一つのたすきをつなぎます。

1年間で培ったクラスの絆が試され、3組が優勝しました。

借り物競争では「お兄ちゃんがいる人」や「海外旅行に行ったことがある人」、「好きな人」など30種類のお題が発表される度に大いに盛り上がり、生徒だけでなく教員も大爆笑な時間となりました。

今回は、1年4組の生徒が「僕たちで学年全体が笑顔になれる1時間を作りたい」と学年主任に直談判し、企画・運営を行いました。まさに、学年目標の「今、ここを懸命に生きよう~相手からしてもらうのを待つのではなく自分から行動する~」でした。

今後も、自分たちで楽しみ、自分たちが楽しむ精神を大切にし、自走してほしいと思います。

優勝した1年3組

優勝した1年3組

一般選抜をはじめ、総合型選抜、学校推薦型選抜と入試形態が多岐にわたるなか、多くの大学で小論文が課されます。

1月26日(金)、 1年生が小論文の基本的な書き方を学ぶために、(株)Gakkenの玉田真由美先生をお招きしました。

小論文と作文の違い、時間配分や構成の仕方、課題文の着目すべきポイントを教えていただいた上で、段落ごとに要旨をまとめる練習を行いました。

また、小論文の上達法として、ドキュメンタリーやニュース、YouTubeを活用しながら時事ニュースに関心をもつようにアドバイスをいただきました。

最後に、生徒代表 が「小論文とは、自分の意見を根拠をもとに述べ、前向きな展望を書く必要があると学ぶことができました。」とお礼の言葉を述べました。

普通科1年生は、今回の講演会で学んだことを生かして2月に小論文模試を受験します。根拠を持って自分の意見を論理的に述べてくれることを期待します。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~