津山四校連携講座「地域創生学」での今年の取り組みの成果をまとめた提言書を、10月8日(火)に谷口圭三市長に提出しました。

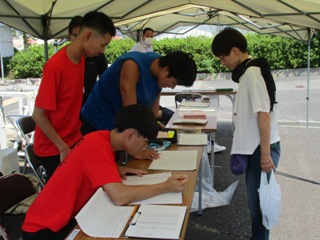

7月31日~8月6日の5日間、四校(津山、津山東、津山工、津山商)の生徒が「産業」「観光」「医療・福祉」「教育・人材育成」の四分野、8グループに分かれて探究活動に取り組みました。

今回、提言に参加した生徒は、各グループの代表者です。本校からは、教育・人材育成分野の代表として普通科2年の森歩夢さんが参加しました。

8名の代表者は、提言書の内容をまとめたスライドを使い、しっかりと発表することができました。

9月27日(金)に、2年生のビブリオバトルを、図書委員会主催のホームルーム活動として行いました。

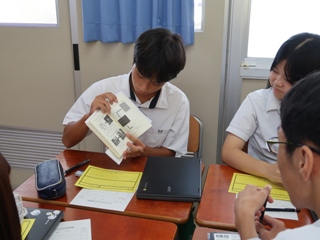

このビブリオバトルとは、「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ことを目的とした、本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は、一人2分間のミニ・ビブリオバトルの形式で行いました。

前半は、4人の小グループに分かれて、本を紹介し合いました。

後半は、各グループから一人ずつ選ばれた代表者が全体への発表を行いました。

最後に、一番読みたくなった本(チャンプ本)をクラス投票で決定しました。

少しずつ涼しくなってきて、いよいよ読書の秋、到来です。生徒たちは笑顔でお互いに持参した本を見せ合ったり、本について語り合ったりして、楽しく充実したひと時を過ごすことができました。これからも読書に親しんでほしいと願っています。

<2年生チャンプ本>

2年1組「コーヒーが冷めないうちに」 川口俊和 著(サンマーク出版)

2年2組「V.T.R.」 辻村深月 著(講談社)

2年3組「三匹のおっさん」 有川浩 著(講談社)

「眠れないほどおもしろい心理テスト」 亜門虹彦 著(三笠書房)

「源氏物語」 紫式部 著

2年4組「夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく」 汐見夏衛 著(スターツ出版)

2年5組「木曜日にはココアを」 青山美智子 著(宝島社)

9月の城西ボランティアは、まちばの寺子屋でニュースポーツ大会が開催され、本校から3名参加しました。

様々な種目を通して、小学生や地域の方と触れ合いました。新聞紙を使って紙鉄砲を作り、腕を勢いよく振り下ろすと「パンッ」と大きな音がして小学生と楽しく笑い合う場面も見られました。

ストラックアウト(ボール的当て)では、積極的に地域の方の手伝いをしており、頼もしく思えました。

また、野菜と魚の市には、準備や販売の補佐として3名の生徒が参加しました。

フリーマーケット形式で野菜やパンなどの食品が販売されている市の、レジ係やヨーヨー作りを行いました。

幅広い年齢層の方々とのコミュニケーションの取り方や、イベントがどのように運営されているのかなども学ぶことができました。

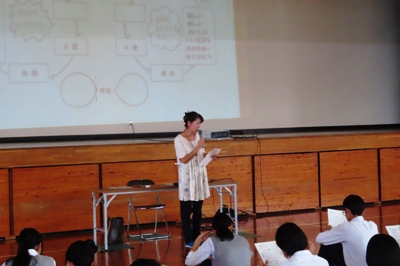

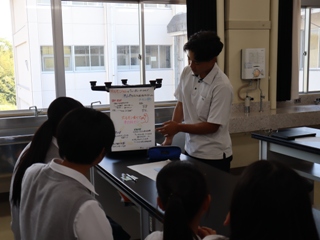

9月20日(金)、1年生を対象に思春期サポート講演会を行いました。講師は、本校のスクールカウンセラーの矢萩小百合先生です。

思春期の心と体を理解し、メンタルヘルスをどうコントロールするかを目的として、「心と体のパワーアップ」と題しての講演でした。

人間の心と体には「不安サイクル」と「安心サイクル」があり、不安を感じているときに分泌されているホルモンや脳波が、私たちの心にどのように影響をもたらすのかについて学び、「安心サイクル」に切り替える具体的な方法も教えていただくことができました。

腹式呼吸の仕方や、前向き・肯定的な考えをイメージしたりするなど、すぐに実践できることを生徒たちと一緒に体験しながら教えていただき、自分自身でコントロールすることの大切さを学ぶことができました。

9月20日(金)、 2年生の普通科と食物調理科の希望者を対象に、今年も一般社団法人 大学イノベーション研究所から、山内太地先生をお招きして進路講演会を行いました。

進路選択のポイントを理解し、大学での学びに対する興味・関心を向上させ、今後の進路選択に役立たせることを目的に開催しました。

「まだやりたいことが分からない」、「どこの大学に行ったらいいかわからない」といった生徒からの質問にも親身に答えてくださいました。

最後に、生徒の代表がお礼を伝えました。

生徒一人ひとりが自分ごととして捉え、以前より進路や将来を意識することができました。

2年生は3月に「進路ガイダンス」があります。今までより一層主体的に進路を考え、3年0学期の意識づけを行う予定です。

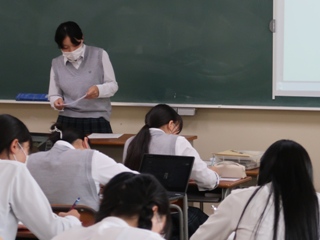

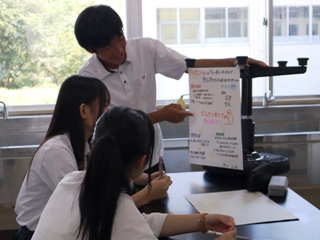

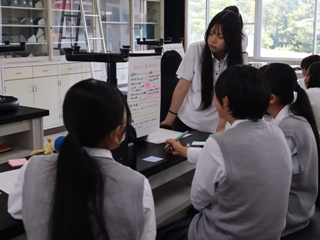

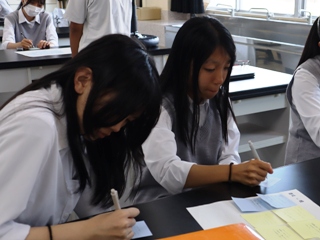

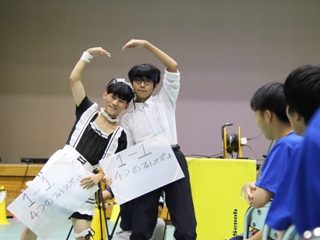

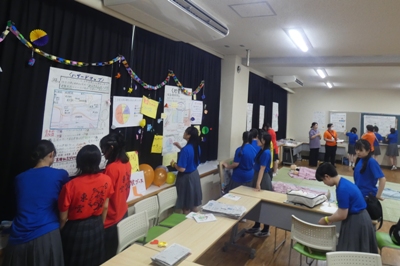

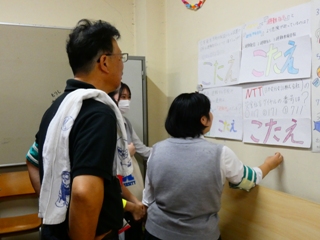

9月17日(火)、普通科2年生が行学 地域プロジェクトの仮提案ポスターセッションを行いました。

知和(津山市加茂)・香北(鏡野町)・上山(美作市)・津山市の計4つの地域から自分の興味ある分野を選択し、2年生の1学期から地域の課題を発見し、その解決方法を模索しながら活動してきました。

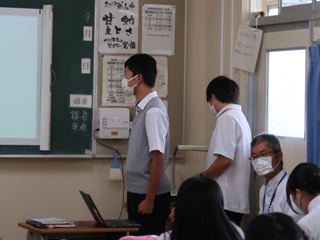

発表も生徒たちは1年生から行っているため、かなり慣れてきた様子で、プレゼンテーションの技術はかなり上がってきました。お互いに質問もしながら、付箋で健闘をたたえ合い、次につなげていこうとする様子がみられました。

まだ現地に行くことができていない班も多く、調査不足や情報不足の箇所も多いので、本提案に向け、さらにブラッシュアップしてきたいと思います。

発表後の講評を、地域コーディネーターの方々にしていただきました。発表姿勢や高校生ならではの発想は評価していただきましたが、根拠の乏しさのご指摘もいただきました。

10月に予定しているフィールドワークでは、さらに聞き取りなどの情報収集を行い、企画の実施に向けて活動していきたいと思います。

9月5日(木)に東雲祭3日目体育の部を開催しました。

台風の影響で体育の部の予行がグラウンドでできず、準備も間に合うのか不安でしたが、当日は天候に恵まれ、晴天の中で開催することができました。

まずは開会式で全校生徒による行進から始まり、安東校長、生徒会長のあいさつと続きました。

そして、3名のブロック団長がユーモアたっぷりの選手宣誓を行い、競技が始まっていきました。

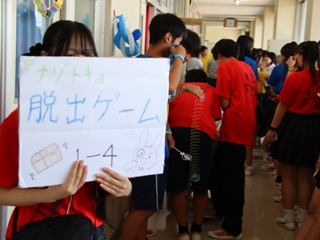

東雲祭文化の部2日目は、1日目に引き続き、各クラス展示の実施や有志ステージの発表が行われました。

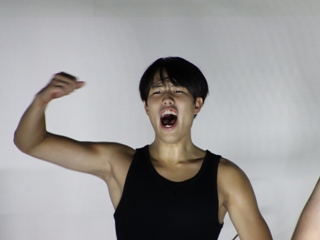

各クラスではお化け屋敷やフォトスポット、脱出ゲームなどを行い、クラスの特色が出た展示物の発表やゲームを行いました。有志ステージも昨年よりも多い数の団体が参加し、歌やダンス、筋肉パフォーマンスやバンド演奏を行いました。

吹奏楽部は2日目の体育館ステージ発表のトップバッターを務めました。クラシックから流行の曲まで幅広いジャンルの演奏を行い、楽器の演奏だけでなく、演奏に合わせたダンスもあり会場を盛り上げました。

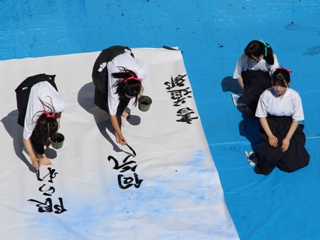

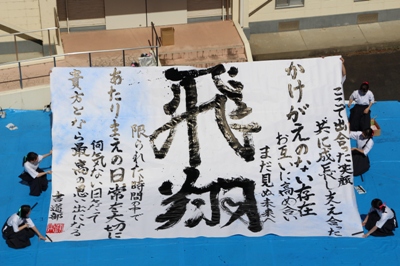

書道部は青空の元、第2体育館横で書道パフォーマンスを行いました。曲が途中で止まってしまったハプニングもありましたが、一人一人が練習の成果を発揮し、大きな素晴らしい作品を完成させました。

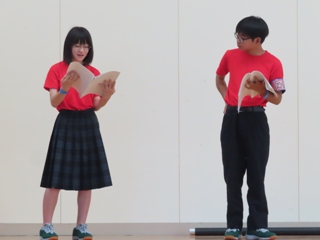

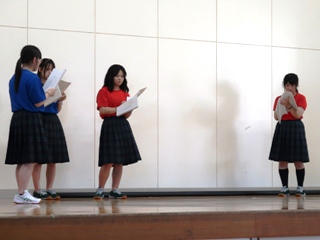

演劇部は第2体育館で朗読劇を行いました。次の大会に向けて、東高生に練習の成果を発表しました。

東雲祭文化の部の最後には文化の部の閉会式を行いました。

閉会式では展示団体の表彰式を行いました。「各クラス展示」と「部活動・クラブ・委員会」の2部門に分けて、それぞれ最優秀賞が発表され安東校長から表彰されました。

受賞した「2年5組」と「看護クラブ」のみなさん、おめでとうございました。

東雲祭文化の部は2日間行われました。

どのクラスの展示も内容が凝っており、どこを見に行ってもワクワクしました。食物調理科の食堂や喫茶、看護科主催の展示などは日頃の授業の成果を保護者のみなさんや他の科の生徒に知っていただく良い機会になったのではないかと思います。

生徒会では東高校のみなさんがクラスや学年を超えてつながっていけるように、楽しめるようにと東雲祭を企画してきました。そこで、今年は全校生徒で何か作り上げようと全校制作を行いました。約600人の全校生徒の手形を押した横断幕は今年のテーマの「つながる」を表したものになりました。

全校生徒のみなさんの協力があったからこそ東雲祭文化の部は成功したと思います。ありがとうございました。

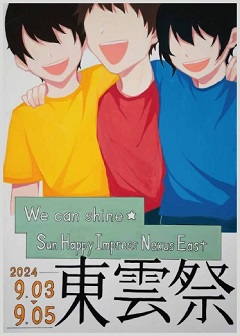

9月3日(火)、東雲祭文化の部1日目が開催されました。

今年度は東高生一人一人が輝き、つながって東高を盛り上げていけるようにという意味をこめて「We can Shine ~Sun Happy Impress Nexus East~」をテーマに取り組みました。

1日目は東雲祭開会式を行いました。初の試みとして、ランウェイを実施し、ブロックの団長や各クラス展示の代表者、部活動などがランウェイを歩きました。団長は団への思いを、各団体は展示・ステージのアピールを、それぞれ行いました。 また、今年は1日目から有志ステージを行い、漫才や歌のパフォーマンスで東雲祭を盛り上げました。

食物調理科による食堂や喫茶、パウンドケーキの販売も行われ、また、看護クラブも「防災」をテーマに取り組み、展示発表や体験コーナーも設置し、在校生のみならず保護者のみなさまにも日頃の成果を発揮できました。

1日目だけでもおおいに盛り上がり、2日目に勢いをつけました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~