11月20日(土)、第52回FHJ-日清製粉 グループ全国高校生料理コンクールの表彰式が家庭クラブ会館(東京都渋谷区)で開催され、本校食物調理科3年牧野理央さんが出席しました。

この大会では「みんなの笑顔がひろがる私の自慢料理」をテーマに、小麦粉と身近な食材を使って作るアイディアレシピが審査され、牧野さんの考案した「ごんごまん」は、FHJ賞(4位)を受賞しました。

とても緊張した表彰式でしたが、「ごんごまん」は具や色を何度も試作して作り上げた作品であり、受賞できとてもうれしいと喜んでいます。 また、他の受賞者の方の作品や工夫も聞くことができ貴重な経験となりました。

「ごんごまん」は津山の特産品であるショウガ、そずり肉、黄ニラをメインとした肉あんを小麦粉で作った皮で包んだ肉まんです。

見た目をごんご(津山の方言でカッパ)にして、味も見た目も楽しめるようにしています。

11月20日(土)・21日(日)の2日間、鶴山公園(津山市)で行われる、2021津山城もみじまつり ご当地グルメ・スイーツフェスティバルに調理研究同好会が参加します。

当日は、シンプルパウンドケーキ(400円)とフルーツパウンドケーキ(500円)、シンプルパウンドケーキラスク(100円)を販売いたしますので、ぜひお越しください。

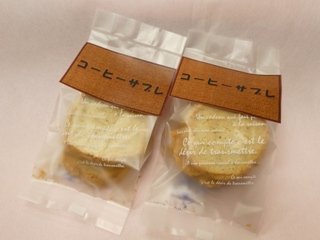

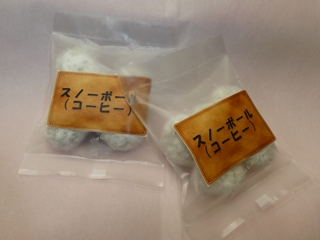

また、同じ日程で、津山国際ホテル跡地(津山市山下)で、第2回TSUYAMA Shiroshita Park Picnic ~珈琲憧憬~に調理研究同好会が参加します。

珈琲パウンドケーキ(500円)と珈琲サブレ(100円)、スノーボール(コーヒー)(100円)、ポルボローネ(コーヒー)(100円)を販売します。

こちらはコーヒーづくしで、初登場のお菓子もありますので、お楽しみに!

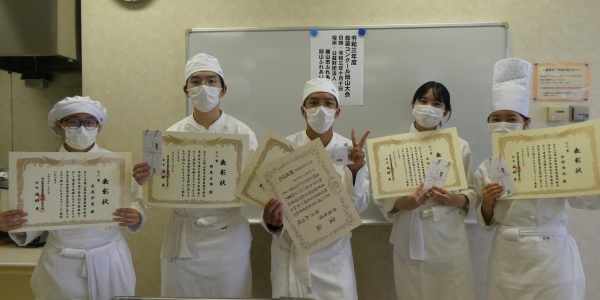

11月10日(水)、岡山市ふれあい公社(岡山市南区)において、令和3年度食肉惣菜創作発表会岡山県大会が開催されました。

本校から食物調理科3年佐伯真穂さん、牧野理央さん、食物調理科2年櫻井和也くん、西尾友博くん、長尾歩美さんの5名が出場しました。 国産食肉と地域食材を使った創作料理をテーマとしています。作り上げた作品は、白いトレイに盛り付け、お肉屋さんの惣菜として販売できるようなアイデアあふれるレシピで競います。

使い慣れない調理室で、生徒たちは慌てる時もありましたが、臨機応変に対応しながら、作品を完成させることができました。

調理の様子を見られている審査員の方々から、「男らしい大胆な料理だね」、「食材の組み合わせが面白い」、「手際がいいね」と声をかけていただきました。

西尾友博くん考案「ジュワっと肉寿司(牛)」

西尾友博くん考案「ジュワっと肉寿司(牛)」

牧野理央さん考案「岡山ぎゅっとスウェーデンミートボール(牛豚あいびき肉)

牧野理央さん考案「岡山ぎゅっとスウェーデンミートボール(牛豚あいびき肉)

長尾歩美さん考案「イタリア風ご飯入り肉団子(牛豚あいびき肉)」

長尾歩美さん考案「イタリア風ご飯入り肉団子(牛豚あいびき肉)」

佐伯真穂さん考案「PARIっとKOREステロール~オクたまの巻~(豚)」

佐伯真穂さん考案「PARIっとKOREステロール~オクたまの巻~(豚)」

櫻井和也くん考案「ジャンボな”お肉”(豚・鶏)」

櫻井和也くん考案「ジャンボな”お肉”(豚・鶏)」

試食審査の結果、全員が上位入賞とはなりませんでしたが、2年生の櫻井くんの「ジャンボな“お肉”」が最優秀賞に選ばれました。

審査員のみなさんから、「櫻井くんの作品は、マンガに出てくるような見た目から楽しむことができる作品。味も美味しかった。」

「また、どの料理も甲乙つけがたく、レベルが高い。見た目の面白さや綺麗さで目を引く作品や、料理名からインパクトのある作品があり、どの料理も工夫がされていた。」と、講評していただきました。

最優秀賞に輝いた櫻井くんは、全国大会に向けて審査員の先生から改善点などのアドバイスもいただき、もう一度試作をし、岡山県代表として書類審査を突破できるように頑張っています。

10月18日(月)、総合調理実習の一環で、食物調理科3年生が津山鶴山ホテル(津山市)においてサービスの実習を行いました。

最初に講師の石原先生から、レストランサービスの流れについて講義を受けました。

お出迎えから始まり、ご案内・着席確認・メニューの提示・飲み物や料理の提供・退席・お会計・お見送りまでを説明していただきました。

ケーキセットが注文されたという設定で実技実習を行いました。

学校で実物なしでの練習は少ししていましたが、実際に飲み物やケーキがあると緊張し手が震えている生徒もいました。特に難しさを感じていたのは、飲み物を注いだり、ケーキを運びお客様のテーブルに置くところでした。お客様を待たせないようある程度のスピードも必要になります。

石原先生の授業は今回が最後ということもあり、生徒代表が4月からの感謝も伝えました。

総合調理実習では、実技的なことだけでなく、働く上で大切にしないといけない考え方など多くのことを教えていただきました。それぞれの進路先で生かしていきます。

特別に会場だったホテルのチャペル見学をさせていただきました。神聖な場所であること、ステンドグラスの美しさや重厚感に生徒は感動していました。

11月3日(水・祝)、オレンジページと味の素(株)が共催する、国内最大級の学生向け料理コンテスト「第9回ジュニア料理選手権」の最終審査がオンラインで開催されました。

本校からオリジナルレシピ部門高校生の部に食物調理科2年の筈尾向陽くんが一次選考を突破し出場しました。

今回「がんばる人へチカラになるごはん」がテーマで、筈尾くんは、特定の誰かではなく、自分が調理師になる者としての視点で、コロナ禍で行き場を失い、廃棄せざるを得なかった食材や、食品ロスの増加で困っている生産者の方を元気にしたいと思い、レシピを考えました。

考案したレシピ「岡山の恵み~棚田米のリゾットとなぎビーフのパイ包み~」は、棚田米のトマトリゾットをレタスで包み、その上にマッシュポテトを置き、さらにビーフの赤ワイン煮込み、パプリカと黄ニラのソテーをのせ、パイ生地で包んで焼いたものです。

バルサミコ酢のソースとピオーネのマリネを添えて一緒に食べていただきます。

地元岡山県北のなぎビーフ、棚田米、ピオーネ、黄ニラなどを使い、ひと皿に岡山のおいしいものを詰め込み、全国の人へ発信することで岡山の食材を知ってもらい、購入してもらい、少しでも食品廃棄が減ってもらいたいと、熱くプレゼンテーションを行いました。

オンラインでプレゼンテーションをするのは初めてで、とても緊張しましたが、津山東高校を背負って出場したといった意気込みも伝えることができました。

審査の結果、準グランプリをいただくことができました。審査員の方々にも筈尾くんの思いが届き、とてもうれしく思います。

将来的には生産者の方と協力して、私たちが考えたレシピや活用方法を商品とともにお届けしたり、SNSを活用し、食材の廃棄を減らしていきたいと思います。

10月30日(土) 、第31回全国産業教育フェア埼玉大会「さんフェア埼玉2021」の一部門である「全国高校生クッキングコンテスト」 のオンラインで行われる表彰式が行われました。

本校から 食物調理科3年生の 髙橋未菜美さんと大野梨奈さんのチームと 津村和心美さんと星凛々杏さんのチーム の2チームが一次審査を突破し、二次審査では調理実技の動画による審査が行われました。

表彰式当日は、慣れないZoomでのオンライン開催となり、とても緊張した様子で臨みました。

審査の結果、上位入賞は果たせず、特別賞で残念な結果ではありましたが、それぞれ2人で一生懸命考えた作品を評価していただけてうれしく思いました。

髙橋さんと大野さんのチームは、いなり寿司をメインにそずり肉と生姜のしぐれ煮やスルメ出汁のすまし汁などをアレンジした「秋の津山和プレート」でエントリーしました。

骨の周りに付いているそずり肉を使用することはフードロス削減にもつながると思いました。スルメ出汁のすまし汁は、お正月の雑煮の出汁をスルメで取るという文化から津山らしさを表現できると思い取り入れました。

また、岡山らしく備前焼のお皿に盛り付け、全国のみなさんにアピールしました。

津村さんと星さんのチームは、津山生姜の炊き込みご飯や野菜チップスを組み合わせた「大満足!ヘルシー岡山プレート」でエントリーしました。

若い女性をターゲットに揚げ油を省くなどの方法でカロリーを抑えるとともに、捨てられやすいおからや鶏皮を生かすなどの工夫をしたとのことです。

岡山県内の特産品であるゴボウやレンコン、ショウガ、ブロッコリーなどふんだんに使用しました。 SDGsを意識して、熱源を抑えるために電子レンジを使用したり、揚げ油を使用し環境や体に配慮した献立にしました。

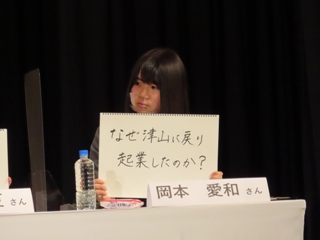

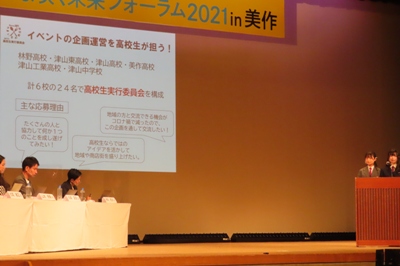

10月30日(土)、美作文化センター(美作市)において、「みま咲く未来フォーラム2021 in 美作」がオンライン発信で開催され、本校から普通科2年生の野谷利優くん、岡本愛和さん、そして食物調理科1年生の金平小梅さんが参加しました。

野谷くんと、岡本さんは、津山市内4つの県立高校が連携する講座(四校連携講座)に参加しており、そこから学んだ地域課題や地域活性化への思いをトークセッションの中で、パネリストの社会人の方々と意見交換をしました。

地元高校生による地域学等活動発表では、本校から岡本さんが津山四校連携講座「地域創生学」の取り組みについて紹介をしました。

また、津山市内の商店街で、地元のグルメ・特産品などを販売するイベント「県北のうまいもん大集合!うまいもん商店街」の高校生実行委員会から、金平さんが代表として発表しました。

津山東高校では、自分たちの住む地域をこうしたいという思いを大人と共有し 、何ができるか考えながら、これからも地域での活動を進めていきます。

10月25日(月)、食物調理科3年生が8月に作陶した作品が窯で焼き上げられ、生徒の手元に戻ってきました。

備前焼は約2週間かけて圓東先生が窯で焼かれ、約15分おきに薪を入れる作業を本校の教員も手伝いに行ってきました。

焼き上がった作品は、どれも個性豊かな作品として出来上がっていました。完成した作品を手に取り、生徒たちはとてもうれしそうな表情でした。

圓東先生からは、モノづくりの難しさと楽しさを教えていただきました。

10月23日(土)、 調理研究同好会が作州城東朝市(津山市)に参加しました。

朝8:30から大変にぎわい、地元の企業の方や地域の方々が多く出店され中、私たちはパウンドケーキ2種類とパウンドケーキラスクを販売しました。

朝市での販売は、自分たちが製造した商品を来ていただいた方々に良さをアピールし販売することの大切さを学ぶことができます。

当日も、生徒たちは 積極的に呼びかけを行い、完売に向け頑張りました。

次回は、12月ごろに、今回とは別の商品を販売する予定です。お楽しみに。

10月22日(金)、食物調理科2年生が4月に植え付けたショウガの収穫に中井さん(津山市上横野)の畑を訪れました。

農家の中井さんから収穫する方法やアドバイスをいただき収穫作業にはいりました。途中、雨が降り中断しましたが、生徒たちのやる気に天気も応えてくれ、予定していた作業を最後まで行うことができました。

生徒たちは成長したショウガの姿を見て「こんな風に育つものなのか」と、驚きながら収穫に励みました。

短時間でしたが、野菜を育てる大変さを知ることができました。

最後に生徒代表が、半年間、ショウガの世話をしてくださった中井さんに感謝の気持ちを伝えました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~