12月9日(金)、2年生がクリーン作戦を行いました。

日々学校施設を使用させていただいていることへの感謝の気持ちを込めて学校敷地内や学校周辺の清掃を行いました。

事前に美化委員を中心に清掃用具を準備し、ゴミを拾ったり、落ち葉を集めたりしてクラス毎に決められた分担区域をきれいに整備しました。

この時期にしては比較的暖かく、どのクラスも和やかな雰囲気で清掃に取り組みました。どの区域でもたくさんのゴミが回収されました。

各クラスで回収されたゴミはゴミステーションで美化委員を中心に分別し整理しました。落ち葉を中心に大量のゴミが集まり、2年生全員で取り組んだ成果が出ました。

寒い時期のクリーン作戦でしたが、一生懸命清掃に取り組む姿にすがすがしい気持ちになりました。

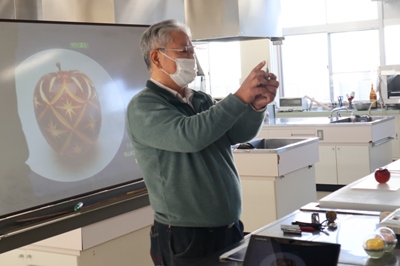

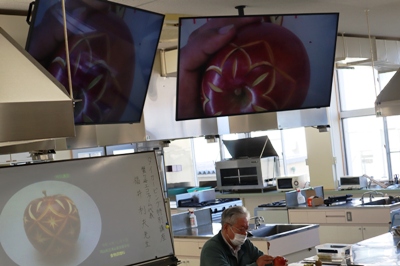

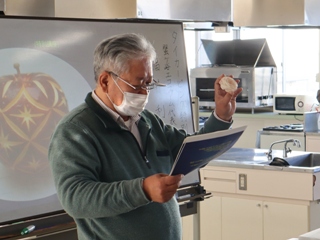

12月9日(金)、蟹ケ峪エコファーム代表 福井利夫先生よりタイカービングを教えていただきました。

タイカービングは、タイ王国の伝統的な技法で、フルーツや野菜、石鹸など多くのものに彫刻を施され飾られています。

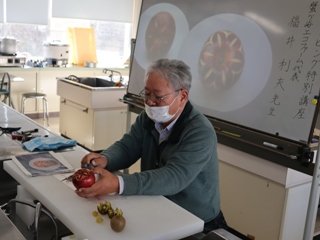

今回はブドウ、キウイ、リンゴを使ってカービングをしていきました。ブドウとキウイは花のように半分に切り分け、リンゴは皮の赤色と身の白い色を生かして表面に模様を入れていきました。

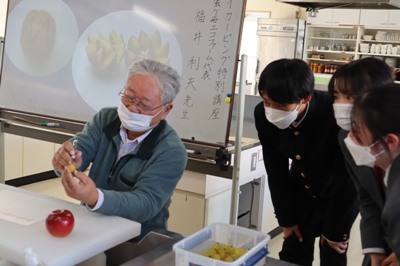

カービングは先のとがった鋭い小さなナイフを用いるので、福井先生から取り扱いをしっかり聞いた後、手を切らない様に気を付けて作業を行いました。

ブドウやキウイは、ナイフの動かし方自体は難しくないものの、どのくらい刃を刺し込んだらいいのか分からず生徒たちは苦戦しました。

リンゴではナイフの動かし方や模様の大きさや位置のバランスが難しく、生徒一人一人個性のある仕上がりとなりました。皆、集中して黙々と作業に取り組み興味を持つことができました。

今後、生徒から卒業制作展示発表会で取り入れたり、日常生活の中でもやってみたいという声も聞くことができ有意義な講座となりました。

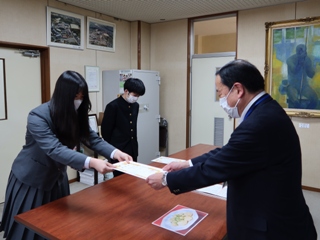

10月に行われた第9回豆乳レシピ甲子園(日本豆乳協会主催)で入賞した食物調理科の生徒2名が、12月7日(水)、園田校長に受賞報告を行いました。

「豆乳おかず部門」で最優秀賞を受賞した小野知里さん(2年・玉島北中出身)のレシピは「Soy籠包」。

審査委員長評「豆乳のまろやかなゼリーをお肉にたっぷり混ぜ込み、市販の皮で上手に包め、食べたときの肉汁がたまりません。」

<作品紹介>

ネーミングもSoy(大豆)と「小」をかけてあり、一口大のジューシーな焼き小籠包です。市販の餃子の皮を使用しているので簡単に作ることができ、ゼリースープの鶏ガラを色々なだしに替えることで風味を変えることができます。

小野知里さん考案「Soy籠包」

小野知里さん考案「Soy籠包」

「郷土料理部門」で優秀賞を受賞した筈尾向陽さん(3年・中央中出身)のレシピは「“岡山の味”けんびき焼き団子と切り餅のみたらし風」。

審査委員長評「生地にもあんにも豆乳が使われて、牛肉とニラのパンチのある中身がまろやかに仕上がっていました。」

筈尾向陽さん考案「“岡山の味”けんびき焼き団子と切り餅のみたらし風」

筈尾向陽さん考案「“岡山の味”けんびき焼き団子と切り餅のみたらし風」

<作品紹介>

餃子あんのような具を、軟らかい豆乳の小麦粉生地で包み、お焼のような団子です。電子レンジを使って簡単にみたらし餡を作れるように工夫しています。

植物性たんぱく質摂取の重要性を啓発する食育推進が目的の豆乳レシピ甲子園。全国から1,700件を超える数多くの応募があり、料理研究家のほりえさわこさんが審査委員長という本格的なコンテストで、昨年度に続き今回も複数の本校生徒が上位入賞を果たしました。津山東高校食物調理科での学びが全国レベルであることを改めて確信した結果でした。

なお、本校は優秀なレシピを数多く応募した学校に贈られる「最優秀学校賞」を、こちらも昨年度に続き授与されました。

このたび本校は美作大学・美作大学短期大学部と教育連携協定を結ぶこととなり、11月30日(水)、両校関係者列席のもと、美作大学で締結式を行いました。

式では鵜﨑実学長と園田校長が並んで協定書に署名しました。

その後の挨拶で鵜﨑学長は、両校のつながりの深さについて説明され、「地域の暮らしを守る人材を輩出し続けてきた両校が力を合わせることには大きな意義があります。」と強調されました。

園田校長は「美作大学のアカデミックな学風と東高の前向きで元気な校風とのコラボレーションは、地域の理想的な未来と、若者たちの夢の実現に必ず寄与すると確信します。」と期待を語りました。

協定内容は「高校からの大学授業科目等への受講生の受け入れ」「高校生の社会的・職業的自立を促すキャリア教育への協力」「大学の調理系等の科目への協力」など7項目です。

美作大学さんとはこれまでも食品衛生など多くの分野で連携させていただいてきましたが、この協定によってさらに関係強化を図ることができると期待しています。これからもどうぞよろしくお願いします。

11月28日(月)、「ユワデーのタイ料理」を経営されている清水ユワディー先生に、食物調理科3年が本場「タイ料理」を教えていただきました。

様々な民族の個性的な食文化を知り、より広い視野を持つことを目的に特別講座を実施しています。

タイ料理には欠かせない食材を学びました。

「コリアンダー(パクチー)」、「レモングラス」、「カー」、「バイマックルー」などの香草、胃薬になるものもあります。

また、調味料の「ナンプラー(魚醤)」は、独特な香りですがうま味があります。

🟧「トムヤムクン」(左)世界三大スープの一つとも言われています。

🟧 「タイ風焼きぞば」(右)タイビーフンで作る焼きそばです。

タイ料理は調理手順が一番大切で、材料を入れる順番や火加減を間違えると味が変わってしまいます。生徒たちは、ユワディー先生に味を確認してもらいながら調理を進めました。

調理後に、ユワディー先生から生徒へ向けお話がありました。日本にお一人で来日され苦労をされたユワディー先生の言葉には一つ一つ重みがあり、生徒も真剣に話を聞きました。

明るくおもしろいユワディー先生から学ぶことで、生徒たちは元気を沢山もらいました。

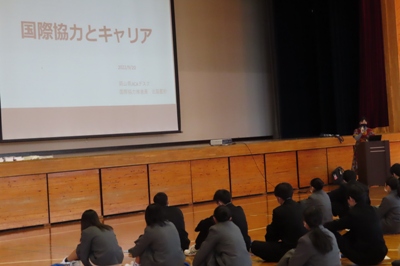

11月25日(金)、岡山県JICAデスク国際協力推進員北脇藍紗先生にお越しいただき、国際理解講演会を1年生対象に行いました。

JICAボランティア活動など、これまでの様々な経験から世界の現状やSDGsの取り組み方などについて講演してくださいました。

講演のはじめには、SDGsの17のアイコンと目標、具体策が載っている三種類のカードをグループごとに絵合わせしました。各グループ悩みながらも楽しみながらSDGsの取り組みについて学ぶことができました。

SDGsの取り組みは難しく考えるのではなく、持続可能な社会を作っていくために、高校生のうちからでもできる「買い物では手前取り」「マイバックを持ち歩く」など身近なことから挑戦してほしいと北脇先生は話されました。

最後に生徒代表が、「世界の現状を知ることができてよかった。今後の生活に生かしていきたい。」とお礼の言葉を述べました。

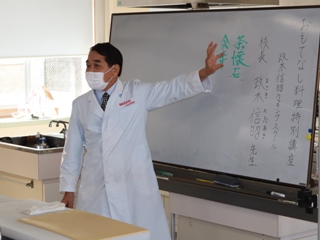

11月21日(月)、食物調理科3年生が「懐石料理から学ぶ和食のおもてなし」と題して、政木信昭クッキングスクール校長の政木信昭先生に懐石料理を教えていただきました。

政木先生の 様々なご経験から料理への心遣いについて実技指導をしていただき、調理師としておもてなしの方法と社会人としての心構えを学びます。

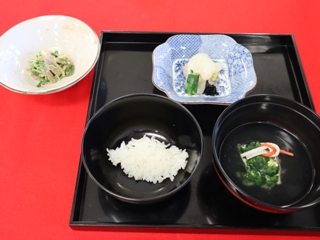

<懐石お献立>

十一月口切り茶事の中から四品を作りました。

向付 鯛のへぎ造り

飯 一文字飯

煮物椀 鰆の一塩青菜蒸し 薄葛仕立て

進肴 もやし、こんにゃく、水菜の胡麻和

実習では、政木先生が各調理台をまわってくださり、包丁の持ち方、立ち姿勢など基礎から丁寧に教えてくださいました。

政木先生から教えていただいたおもてなしの気持ちを大切に、これからの卒業制作展示発表会に向け取り組んでいきたいと思います。

11月20日(日)、2022津山城もみじまつりが津山城内「津山城つるまる広場」で開催され、同時開催のご当地グルメフェスティバルに本校の調理研究同好会が出店しました。

パウンドケーキ(シンプル、フルーツ、ショウガ、コーヒー)と、焼き菓子(ポルボローネ、アイスボックスクッキー、絞り出しクッキー、スノーボール等)を販売しました。

当日は、天気が悪い予報だったため開催が不安でしたが、秋の好天に恵まれ、生徒たちは、朝から元気よく販売をスタートさせました。

地域の方や、卒業生、同じく出店をされている方などが次々に買い求めてくださり、完売することができました。年に一度の出店ですが、毎回買いに来てくださる方や、「おいしいね」と声をかけてくださる方など、とてもうれしく思う一日となりました。

11月6日(日)、城東地区で第1回令和作州城東むかし町が開催され、本校から食物調理科2年生の行学有志が参加しました。

今年度の行学のテーマを「城東地区の活性化」として取り組んでいるチームが、フィールドワーク中、早瀬豆腐店に立ち寄った際、店主の方が城東地区のことや早瀬豆腐店について詳しく説明してくださいました。

その後、東高の豆乳プリンを持参したところ、貴店のプリンとはレシピが異なるとのことで、興味を持ってくださいました。

そして、11月6日に行われる「作州城東むかし町」に出店しようということになりました。衛生管理上、本校で作って持っていき保冷することが難しいので、東高レシピで早瀬豆腐店さんが作ってくださりコラボ商品が完成しました。

当日は、津山城東とうふ茶屋 早瀬豆腐店(津山市東新町)の店頭で、プリン62個の販売とお店の手伝いも行いました。

イベントのため大変忙しい店内外において、笑顔と共に高校生の元気をお客様に感じていただけたと思います。地元の方や東高の先輩方からも声をかけていただきました。

最後に、突然の訪問からコラボ商品の作成まで発展させてくださった早瀬豆腐店の店主様、スタッフの皆さまには心よりお礼申し上げます。

11月6日(日)、ひとさじのシアワセ展 2022 ~年に一度の私のご褒美~ というマルシェが、旧遷喬尋常小学校(真庭市)で開催されました。

本校から、調理研究同好会が初めて出店しました。

広場で、東高オリジナルパウンドケーキを2種類販売し、開始から40分で完売することができました。

買い求められるお客様の行列もでき、忙しくも地元久世地域の生徒同士が協力して、スムーズに販売することができました。

売上の計算から片付けまで、ほぼ生徒たちだけで行い、充実した一日となりました。

津山東高校の情報をお届けします! ~殻を破ろう 人と繋がろう~