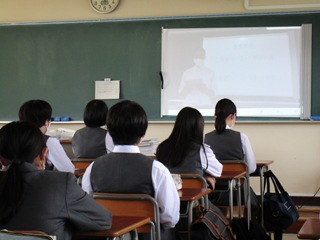

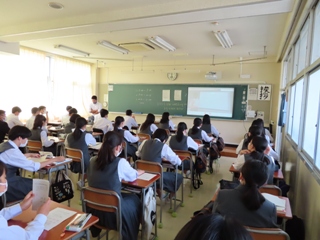

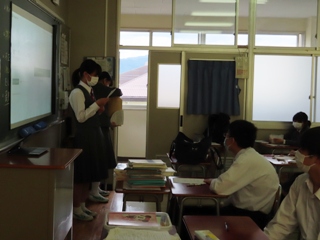

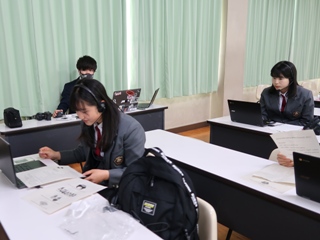

5月21日(金)、生徒会役員選挙の立会演説会を行いました。今年度は、コロナウイルス感染症対策のため、Google Meetで演説の様子を各HR教室に放送しました。

今回、生徒会長、副会長の立候補者が多く、生徒たちは真剣に演説を聞き、誰がふさわしいか、しっかりと考えていました。

立会演説会後、各HR教室で投票が行われ、選挙管理委員会で集計をしました。 新役員は6月の生徒総会に向けて活動を始めます。

5月21日(金)、生徒会役員選挙の立会演説会を行いました。今年度は、コロナウイルス感染症対策のため、Google Meetで演説の様子を各HR教室に放送しました。

今回、生徒会長、副会長の立候補者が多く、生徒たちは真剣に演説を聞き、誰がふさわしいか、しっかりと考えていました。

立会演説会後、各HR教室で投票が行われ、選挙管理委員会で集計をしました。 新役員は6月の生徒総会に向けて活動を始めます。

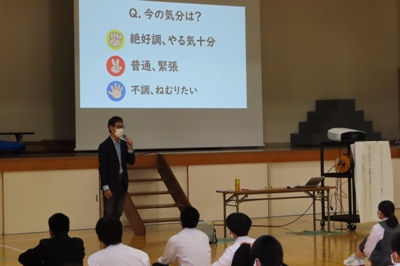

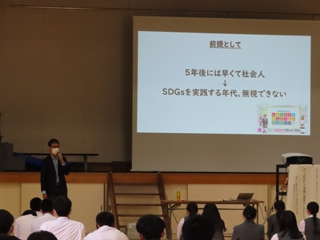

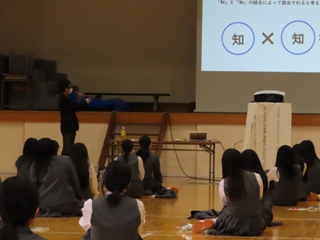

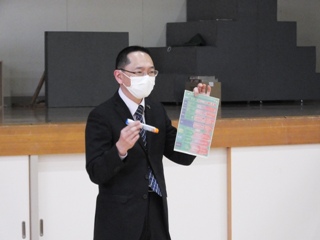

5月13日(木)、公益財団法人岡山県環境保全事業団環境学習センター「アスエコ」より、柏原拓史先生をお迎えし、普通科3年生がSDGsの本質と理解の仕方について学びまた。

まず、SDGsの概要について聞き、自分たちがSDGsの目標達成のために出来ることを考えました。

また、SDGsカードを使い、“今あるものを組み合わせて、新たなideaを産み出す”トレーニングも行いました。各グループで産み出したideaの発表を行い、生徒たちは考えを共有しました。

今後は、それぞれがSDGsの17の目標から一つを選択し、それについての探究学習を進めていきます。

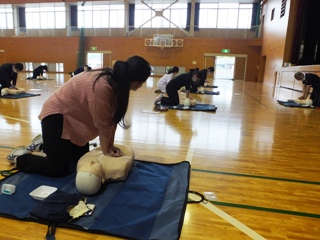

5月11日(火)、日本赤十字社岡山県支部より2名の講師をお迎えし、教職員対象の救急法講習会を開催しました。

今回は感染予防対策のため胸骨圧迫のみ実技の練習を行い、その後AEDの使用手順を確認しました。

緊急時は混乱が予想されるため、必ず、誰に「119番通報」と「AEDの依頼」をお願いするのかを明らかにすることが大切です。

胸骨圧迫は「強く・早く・絶え間なく」行い、救急車が到着し引き継ぐか、交代してくれる人が見つかるまで続けましょう!

また、同時に学校薬剤師の立野先生からエピペンの使い方について指導していただき、実際にエピペントレーナーを使って練習しました。

5月8日(土)、9日(日)、第68回美作地区高等学校総合体育大会が開催されました。 結果をお知らせします。

[陸上競技部]

男子総合2位

男子 200m 2位 大畑

男子 400m 2位 大畑

男子 800m 1位 北野・3位 杉山

男子 1500m 1位 北野

男子 5000m 2位 板倉・3位 影山

男子 4×400mR 3位

男子 円盤投 2位 宇都宮・3位 八木

男子 やり投 1位 宇都宮・3位 八木

女子総合2位

女子 100m 3位 小林

女子 400m 3位 竹内

女子 800m 1位 川崎・2位 平田

女子 1500m 2位 川崎・3位 平田

女子 100mH 3位 釜口

女子 400mH 2位 竹内

女子 4×100mR 2位

女子 4×400mR 2位

女子 走幅跳 1位 小林

女子 砲丸投 1位 小松

女子 円盤投 2位 小松・3位 中野

[バレーボール部] 女子 3位

[バスケットボール部] 男子 2位 女子 2位

[ソフトテニス部] 男子 3位 女子 3位

[剣道] 団体男子 3位 団体女子 1位

個人女子 1位 國米・2位 原田

[サッカー] 2位

[硬式野球] 3位

[卓球] 団体女子 1位

[ソフトボール] 1位

[水泳]

男子 200m自由形 2位 池上

男子 400m自由形 2位 池上

5月10日(月)、生徒会長と副会長が園田校長に要望書を手渡しました。

要望書の内容は、自動販売機設置に関する全校生徒対象のアンケート調査の結果と、そこから考えた設置場所の候補地、飲み物の種類の希望、ゴミ処理についての課題解決策などでした。

園田校長は「行き届いた立派な要望書だと感心しました。生徒会の皆さんの声を学校経営にしっかり生かしていきます。」と回答しました。

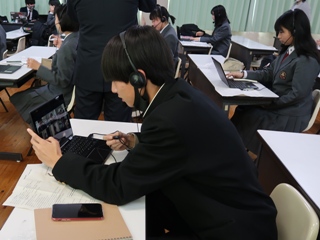

5月1日(土)、本校の姉妹校であるケロウナ高校(Kelowna secondary school:カナダ ブリティッシュコロンビア州)とオンラインで交流しました。国際交流に興味関心のある生徒17名が参加し、Zoomを通して英語でのやり取りを楽しみました。

英語の早口言葉でウォーミングアップをした後、ケロウナの生徒と対面しました。

お互いの国で流行していることを紹介し、その後、小グループに分かれ、フリートークを行いました。

最初は会話が弾むかどうか少し緊張した面持ちでしたが、時間が経つにつれ、リラックスした表情で会話をしていました。

オンライン交流終了後、多くの生徒たちが、”楽しかった。もっと話がしたい。また、交流したい。”と口々に言っていました。

園田校長先生も参加され、ケロウナ高校で日本語を教えられているトム先生と談笑されていました

今後、6月・10月に再度オンライン交流を行う予定です。早くコロナウイルス感染症が収束し、お互いに行き来できることを願います。

5月1日(土)、城西公民館(津山市城西地区)において「まちばの寺子屋・かしわ餅づくり」があり、本校の生徒(食物調理科2・3年)もお手伝いに参加しました。

4月30日(金)、PTA役員会を開催しました。当日は約50名の役員の方が参加してくださり、今年度のPTA活動についいて協議したのち、学校からの近況報告を行いました。

今年のPTA総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面審議で行います。

保護者の皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

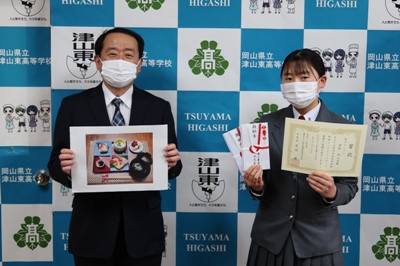

3月に開催された「高校生デコ白玉コンテスト」(東京すし和食調理専門学校主催)で入賞した食物調理科3年牧野理央(りお)さん(鏡野中出身)と2年西本莉彩(りさ)さん(中道中出身)が、4月30日(金)、園田校長に受賞を報告しました。

「白玉だんごをアレンジして魅力的なスイーツをつくろう!」がコンセプトのこのコンテスト。

牧野さんはコロナ終息を願って「アマビエ」を白玉で作りました。髪を2色で表現して立体感を出すなど工夫されたもので、企業賞を受賞しました。

また西本さんは牛のぶち模様の黒と真っ赤なお花が印象的な「牧場へようこそ!」が高い評価を得て入賞を果たしました。

二人は「次もまた入賞できるように、これからもしっかり勉強します。」と抱負を語りました。

3月に開催された「第4回高校生和食料理コンテスト」(東京すし和食調理専門学校主催、農林水産省など後援)で準グランプリを受賞した食物調理科3年津村和心美(なごみ)さん(鶴山中出身)が、4月30日(金)、園田校長に受賞を報告しました。

津村さんには同窓会とPTAからの激励金が、いずれも会長に代わり園田校長から贈られました。

「和食を未来につなげよう」がコンセプトのこのコンクール、今年は「家族への感謝の気持ちを込めたひなまつり料理」がテーマでした。

津村さんが考案した「心をこめて」のレシピは、ひし餅をイメージして寿司飯を菱形にしたり、三色団子にイチゴと粒あんを添えるなど、見た目でも美味しさが伝わるよう工夫されたもので、高い評価を得ました。

1次審査(書類審査)通過者による最終審査のプレゼン審査はZoomで行われ、津村さんは落ち着いて料理一つ一つを説明し、献立に対する思いやエピソードをしっかりと伝えることができ、見事準グランプリに輝きました。

津村さんは「一生懸命考えたレシピが評価されてうれしいです。これから行われるコンクールでも良い成績を残せるように力をつけます。」と力強く話しました。