令和2年1月24日 令和2年1月24日 |

|

1月24日(金)、普通科2年生の地域企業プロモーションビデオ制作発表会を開催しました。

今年で4年目となる発表会は、初めて平日開催で行い、会場を本校の第二体育館とし在校生も見守る中での発表となりました。 |

|

|

津山圏域定住自立圏 企業情報発信事業に本校が連携校として共同主催している事業です。

津山市の谷口市長、本校の桑元校長の挨拶で発表会を開始しました。

5月から「企業のプロモーションビデオ」を制作するための学習を始め、難しい取材や編集を経て、やっと完成させ、作品発表の日を迎えることができました。 |

|

講師は、合同会社アースボイスプロジェクト代表の榎田竜路さんです。豊富な経験や幅広いネットワークに基づいた大変熱心な指導を続けてきてくださいました。 |

| 上映した作品ごとに制作した生徒が思いを語り、企業の方の感想も聞くことができました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

閉会後、受講生に対しての「卒業式」として、20名一人一人に卒業証書を榎田先生から授与していただきました。 |

| 企業への取材、インタビューの文字起こし、ストーリー作り、写真選び、そしてこだわり抜いた編集作業、全てが報われるうれしい瞬間でした。 |

|

|

|

|

最後に榎田先生から受講者に、この学習の意義や今後の生き方などについてエールをいただき、また「困ったことがあればいつでも相談にのるから連絡してきなさい」との温かい言葉もいただき式を終えました。 |

| 受講者だけでなく、企業の方や、発表を視聴できた他の生徒たちにとっても、素晴らしい機会となりました。ありがとうございました。 |

|

|

|

令和2年1月24日 令和2年1月24日 |

|

校長の桑元です。

先日、普通科2年の地域企業プロモーションビデオ制作発表会を開催しました。今回から、本校で行い、1、2年生が参加することになりました。

生徒たちは、津山圏域の企業に取材に行き、2分間のPR動画を作りました。 |

|

|

これは「総合的な探究の時間」である「行学」の取り組みの一つで、10社のPR動画を2人一組、20名で作成しました。

取材し動画を作成した生徒が、「私も社員の一人になった気がしました。」と言っていたのが印象的でした。

講師の榎田先生の指導の中に、「人はストーリー、物語にしか共感しない」というのがありました。まさに感情に訴える動画ができたと思います。 |

榎田先生をはじめスタッフのみなさん、ありがとうございました。

このような機会を与えてくださいました津山市に感謝いたします。 |

|

|

今日、生徒たちは津山圏域のすごい企業を10社知りました。何年後になるかわかりませんが、就職する時、思い出してくれればいいなと思います。

津山を、県北を支える人材が津山東高校から輩出されることを大いに期待しています! 津山を、県北を支える人材が津山東高校から輩出されることを大いに期待しています!

頑張れ!津山東高生!応援しているぞ! |

|

令和2年1月21日 令和2年1月21日 |

|

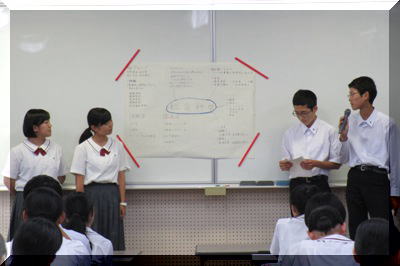

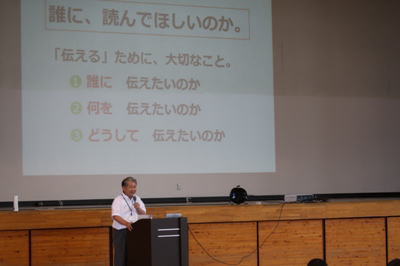

1月21日(火)、普通科・食物調理科1年生の行学で発信力プロジェクト講演会を開催し、教育書編集者の江森真矢子先生が「プレゼンとは? 新しい事業をプレゼンする?!」をテーマにワークショップを行いました。

この講座は講義ではなく、自分たちで考え、ポイントを見つけまとめていくものです。 |

|

|

まず、2年生、3年生各1名の生徒が進路決定への道のりや取り組んでいる活動についてプレゼンを行いました。

自分が伝えたいことをどのようにプレゼンすれば伝わるのかを先輩2人のプレゼンを見て、自分で考え、まとめていきました。

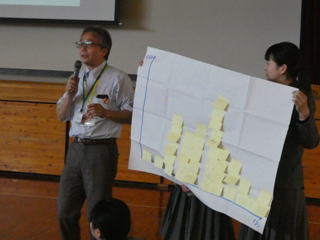

対照的な2つのプレゼンにはそれぞれポイントがあり、また見る生徒によっても観点が違うため、非常に多くのポイントが挙がりました。 |

|

|

|

続いて、相手に伝わるプレゼンをするためのポイントは何か?についてグループで話し合い「私のプレゼンポイント三ヶ条」にまとめました。

一つの内容を掘り下げてわかりやすく話す 一つの内容を掘り下げてわかりやすく話す

相手に見やすいスライドを工夫して作成する 相手に見やすいスライドを工夫して作成する

はっきり、ゆっくり大きな声で伝える など、 はっきり、ゆっくり大きな声で伝える など、

多くのアイデアを共有できました。 |

生徒たちは今後、このワークショップで学んだことを活かして、個別にプレゼンを作成し、発表の練習を行います。

2学期から取り組んできた探究活動「SIM津山プロジェクト」を基に、「津山市への新規事業提案」をプレゼンにまとめ、3月の発信力プロジェクト発表会に臨む予定です。 |

|

|

令和元年12月24日 令和元年12月24日 |

|

12月24日(火)、2学期の終業式を行いました。

桑元校長先生より、2学期には全国産業教育フェア全国高校生クッキングコンテストで文部科学大臣賞、陸上400mで中国大会優勝という津山東高校史上初の快挙があり、殻を破る活躍をしてくれた。その他にも、収納式で非常に多くの生徒が表彰されていることを披露でき、校長としても嬉しい。表彰されなくても、色々な場面で、新しいことにチャレンジし、殻を破り、また人と繋がってくれていた。 |

|

|

3年生や専攻科2年生は、努力しない人が報われることはないので、冬休みには来たるべき試験に向けて万全の準備をしてくださいと、式辞がありました。 3年生や専攻科2年生は、努力しない人が報われることはないので、冬休みには来たるべき試験に向けて万全の準備をしてくださいと、式辞がありました。

その後、各担当の先生から冬休みの過ごし方について連絡がありました。 |

|

| 終業式の後、各学年、学科の生徒たちが互いに学習活動を紹介・共有することを目的に、生徒の活動報告を行いました。 |

|

|

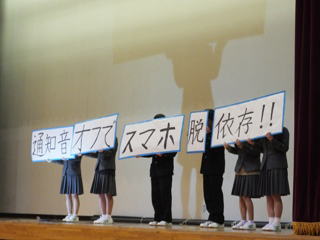

まずは保健委員会からスマホ依存についての注意喚起がありました。

保健委員会のメンバーによる日常の一コマを切り取った劇がありました。みんなでスマホ依存についての危険性と今後の生活について考えました。

そして、「通知音オフでスマホ脱依存!!」というキャッチコピーにより、これからの高校生活を有意義に過ごそうと確認しました。 |

そして、1年生の行学の発表です。

今年から始めたSIM津山プロジェクトで話し合った内容と提案を発表しました。

2030年はこんな街にしたい、だから、この事業の優先順位が高く、これは順位を下げて…と根拠を持って説明することができました。 |

|

|

グループによって目指す街も事業の優先順位も異なるところが面白く、観点が違うことで同じ目標であっても違う見え方をすることがよくわかりました。

津山地域についても興味関心が高まったのではないかと思います。 |

| 次は、2年生の地域プロジェクトの全体発表の1グループが発表しました。 |

|

|

ボランティアアワードで賞をいただいたものです。フィールドワークをきっかけに何回も現地に足を運び、子どもと高齢者をつなぐ企画を考え実践しました。その取り組みの過程と成果、今後について発表してくれました。 |

最後は12月に岡山県高校生議会に参加し、質疑してきたことを報告してくれました。

本物の会議場での県議会に準じた答弁をし、岡山県の今後の課題について鋭く質問をしました。

追加質問まですることでさらに議論を深めていました。 |

|

|

他にも多くのボランティア活動、地域活動へ参加し、東高生は地域をフィールドに活動しています。

そしてそれは自分自身が成長するとともに、地域を動かしています。

ぜひ、みんなで情報共有し、自分の将来を考える機会にしてください。

発表に刺激を受けた人が、次の活動への一歩を踏み出してくれればと思います。 |

|

令和元年12月17日 令和元年12月17日 |

|

12月17日(火)、岡山県高校生議会が18年ぶりに開催されました。本校からも生徒会を中心に8名が参加し、県政に対して質疑を行いました。

10月の参加決定から地球温暖化に関する環境問題、特に北部に多い限界集落の医療問題についての質問を考えていきました。普段の生活の中からの疑問を再調査したりしながら、質問の内容を精選していきました。

いよいよ当日、緊張した面持ちで受付を済ませ、傍聴席で待機していました。全部で20校参加のため、3グループに分かれて、順に質疑を行いました。

他の高校の鋭い質問に感心したり、再質問すればいいのにと思ったりドキドキしながらの傍聴でした。いよいよ第3グループの出番になり、議員席に座り、それぞれ氏名札が立てられ本格的です。

質疑は堂々としたもので今後の岡山県の在り方を問う内容で、それぞれ再質問もして、議員さんも驚きながら、真摯に答弁していただきました。 |

|

|

|

|

最後は知事とも対談でき、記念写真も撮ることができよかったです。

今後も世の中のことに興味を持って地域課題の解決に向けてもらいたいと思います。

生徒も議会に参加したことで、自分自身が興味を持ち、行動することが大切であると実感できたようです。これからの活動が楽しみです。 |

|

|

令和元年12月11日 令和元年12月11日 |

|

12月11日(水)、岡山大学副理事青尾謙先生を講師にお招きして、普通科2年生の行学社会世の中プロジェクトのガイダンスを行いました。

SDGsについての説明を聞き、自分の興味あるテーマとSDGsのつながりについて考えていました。 |

|

|

SDGs(持続可能な開発目標)とは、2030年までに達成すべき17の目標。2015年に国連サミットで採択された持続可能な世界を目指す17分野の国際目標とそれらの目標を達成するための具体的な169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。SDGsは、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものです。 SDGs(持続可能な開発目標)とは、2030年までに達成すべき17の目標。2015年に国連サミットで採択された持続可能な世界を目指す17分野の国際目標とそれらの目標を達成するための具体的な169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。SDGsは、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものです。 |

|

生徒たちは熱心にメモを取り、青尾先生に積極的に質問をしていました。

今後は、SDGsについて新聞記事や本、インターネットから、もう少し情報を集め、調べたことや自分の意見をまとめ、論文を執筆する予定です。 |

|

令和元年11月16日 令和元年11月16日 |

|

11月16日(土)、第7回岡山県高校生ボランティアアワードが津山圏域雇用労働センター(津山市山下)で開催されました。

最終審査会には、書類選考を通過した10団体が参加しました。

本校からは4グループが参加し、各グループが行っているボランティアや社会貢献活動について発表しました。 |

|

|

|

|

生徒たちは、自分たちが取り組んできた成果をゆっくり、堂々と発表しました。審査員の方のコメントや質問にも落ち着いて答えることができました。これからの更なる活躍が楽しみです。 |

|

|

|

|

|

|

|

審査の結果、普通科2年生行学 福祉チームが、地域をより良くしたいで賞を受賞しました。

後日、お世話になった“ちわ(津山市加茂町知和)”の方に受賞の報告に行く予定です。 |

|

令和元年11月13日 令和元年11月13日 |

|

11月13日(水)、普通科2年生の地域プロジェクトの全体発表会を開催しました。

まず、ステージ発表代表を除く21グループが、奇数、偶数に分かれ4回のローテーションでポスターセッションを行いました。 |

|

|

生徒たちは、身振り手振りも使いながら、わかりやすい発表を心がけていました。 |

|

|

|

緊張している様子でしたが、1年生や地域の方々からの質問にもポスターを使いながら丁寧に説明していました。 |

次に、分野代表の7グループがステージにて発表しました。また、夏に開講された四校連携の発表も行いました。

ただ、発表するだけでなく、聞いている人に問いかけ、答えてもらうなどの工夫も見られ、前日までの練習の成果を発揮しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

指導をしてくださった先生方からの講評をいただきました。

先生方から特別賞をいただいたグループもあります。先生方からのアドバイスを次のプロジェクトでも活かしていきましょう。 |

|

これで半年間にわたる地域PJは終了となります。(活動が続くグループもあります。)

次のPJは、社会世の中プロジェクトとなります。

SDGsに関連するテーマについて論文を書く予定です。 |

|

|

令和元年9月24日 令和元年9月24日 |

|

9月24日(火)、普通科3年生を対象に行学の一環で中国学園大学国際教養学部准教授 佐々木公之先生をお迎えし、「自己PR」についての講義をしていただきました。

「自分自身を上手くプロデュース出来るか?で人生は大きく変わること」、そして「企業・進学先に対して“自分のいいところ”をアピールすることが大切」で、「自分の長所や特徴についていかに相手を納得させられるかがポイントである」といわれました。 |

|

|

|

いざ自分の長所を挙げようと思ってもなかなか出てこないのに、友達の長所はたくさん挙げることが出来る経験をもとに自分を客観的に分析することを始めました。

自分をどのように表現するか、どんな表情で…いろいろ参考にできることがたくさんありました。 |

|

|

実際に就職試験で奮闘した学生の話もしてくださり、生徒は真剣な表情で聞き入っていました。

ユーモアたっぷりのわかりやすい説明で、みるみるうちに生徒は引き込まれていきました。面接試験を目前に控えた生徒たちは真剣にそして、楽しく取り組みました。

これからの人生において自分をプロデュースすることは重要でこれからの生活で実践していきたいと思いました。 |

|

令和元年9月18日 令和元年9月18日 |

|

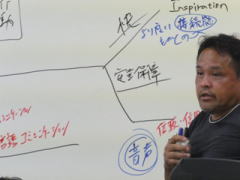

9月18日(水)、4回目となる津山市地域企業動画作成講座が開講され、普通科2年生が榎田竜路先生から学びました。

夏休みに2人1組で市内の各企業に取材に行き、会社の方へのインタビューと写真撮影をしてきました。

この取材で得てきたものを元に、いかに企業をアピールしていくか、これからが動画作りの佳境です。 |

|

|

|

|

榎田先生の講義からはいつも本質的なことを学ばされます。

人の本質は何か、人の心を本当に動かすものは何か、ちょっと難しいですが動画作りを通して少しずつわかっていけば良いと思います。 |

企業への取材は、大人、そして社会と直接触れあう体験でした。

関わった企業のために、どのようなアピール動画を作れば喜んでもらえるか、難しいですが、やりがいを感じながらゴールを目指します。 |

|

|

令和元年9月17・24日 令和元年9月17・24日 |

|

9月17日(火)、1年生普通科・食物調理科を対象に、新しいプロジェクト「SIM津山プロジェクト」についてオリエンテーションを行いました。

SIMとは「シミュレーション」のことで、津山の事業仕分けについて高校生がシミュレーションする授業です。

このプロジェクトは地域の事業仕分けを題材としていますが、その目的は、

「地域のことを知る」「根拠を持って考え説明する」「複数の視点で考える」「協働する」

ということです。 |

|

|

架空の「津山市役所津山東高支部」では、「津山」をこんな街にしたいか考えながら、この事業は優先順位が高いとか、これは後回しでという議論をして、2030年の津山を思い描いていきます。その過程で、根拠をもって説明することができるように、異なる立場で物事を考えることができるようになることを目指します。

実際に市役所等で職員研修に用いられている自治体もあり、他県では授業に取り入れている高校もあります。 |

今回のオリエンテーションでは、この目的を担当の先生から聞き、続いて津山市役所の方から実際の事業内容の説明をしていただきました。実際にある100以上の事業から高校生用にセレクトされた22の事業です。

今後、どんな街にしたいかを考えながら事業仕分けシミュレーションをしていく予定です。 |

|

|

令和元年7月19日 令和元年7月19日 |

|

7月19日(金)、1学期の終業式を行いました。

桑元校長先生は前歯の治療中で話しづらいとのことで、山部教頭先生が式辞を代読されました。

夏休みを、殻を破る良い機会にするため、新しいことに挑戦してみようと呼びかけられました。そして2学期の始業式では、一回り大きく成長した生徒たちに会えることを楽しみにしていると述べられました。 |

|

|

終業式の後、各学年、学科の生徒たちが互いに学習活動を紹介・共有することを目的に、生徒から活動報告が行われました。

まずは調理研究同好会からの発表です。

真庭の旅館で開催した「東雲キッチン」についての報告がありました。

企画、準備から自分たちで協力して行い、当日は大盛況でした。多く方に喜んでいただき、次も頑張ろうと思えました。 |

|

|

1年生からは「行学」の「学問・職業プロジェクト」で調査したことを発表しました。

知らなかったことが多く、様々な学問があることがわかり、今後の参考になったということです。

「へぇ~」と感心するような内容もあり、自分たちの視点でまとめてくれていました。 |

2年生の行学は先日行われた「地域プロジェクト」の中間発表を終えて、その内容と今後の展開を発表してくれました。

フィールドワークをもとに様々な取り組みを考え、提案しましたが、地域の方から鋭い質問や的確なアドバイスをいただき、夏以降の活動を考えているようです。今後の取り組みが楽しみです。 |

|

|

他にも多くのボランティア活動、地域活動へ参加し、東高生は地域をフィールドに活動しています。

ぜひ、みんなで情報共有し、視野を広げ、自分の将来を考える機会にしてください。

発表に刺激を受けた人が、次の活動への一歩を踏み出してくれればと思います。

様々な活動を通して、社会に出て必要な力をつけてほしいと思っています。 |

|

令和元年7月17日 令和元年7月17日 |

|

7月17日(水)、普通科2年生が行学地域プロジェクトの中間発表を行いました。

5月にフィールドワーク(校外学習)に出かけ、訪問先で見たり聞いたりしたりした内容をまとめました。

地域の課題や魅力をもとに、課題解決のために自分たちができることを考えました。 |

|

|

各グループともに、地域の現状、提案、予想される効果、今後の活動について発表しました。

模造紙にまとめた内容の詳細を堂々と発表することができました。 |

|

|

|

|

|

発表後の質疑応答タイムでは、地域の方々から鋭い質問やアドバイスをいただきました。

また、それ以外にも、付箋に、発表内容の良かったところや、疑問点などを聞いている人全員に記入してもらいました。 |

| すべての発表が終わった後、岡山大学の青尾先生と山陽学園大学の白井先生から全体の講評をいただきました。 |

|

|

|

|

|

発表終了後には、地域の方との懇談会を行いました。

みなさんに書いてもらった付箋の内容や、地域の方の意見をもとに、今後どのように修正、実践していくかを各グループで話し合いました。

自分たちの提案実現に向けて夏休み中も、再びフィールドワークに出かけたりするなど、活動を行う予定です。

最終発表は11月に行います。 |

|

|

令和元年7月16日 令和元年7月16日 |

|

7月16日(火)、普通科・食物調理科1年生による行学 学問調査プロジェクト ポスター発表会が行われました。

5月末に生徒たちは40の研究グループに分かれ、その後、科やクラスの枠を超えて定められた学問分野についての研究に取り組んできました。

ほとんど知らない学問分野を研究した生徒もいましたが、自分の視野を広げる良いきっかけとなりました。 |

|

|

|

|

生徒たちは書籍、新聞、インターネット等を用いて調べたそれぞれの学問分野の内容に加えて、研究してみての感想を一人ずつ述べました。

また、その分野に関連した最近の具体的なニュースや話題を取り上げて、より説得力のある発表を行ったグループもありました。

ほとんどの生徒が、高校入学後初めての人前での発表でしたが、聞き手の方を見て、伝わる発表ができるように努力する姿が多く見られました。 |

|

|

司会も行学委員の生徒たちで行いました。

最初は緊張気味だった会場の雰囲気も徐々に和らいでいき、発表に対しての鋭い質問も出ました。

発表者たちはそれらに対しても真剣に答えていました。 |

|

|

発表終了後、岡山大学 青尾謙先生より、発表に対する講評と、今後の探究活動に向けのアドバイスをいただきました。

ここで学んだことを土台として、2学期からの新たな活動を更に充実させていきます。 |

|

|

![●校長TOPICS 教員研修[行学]](../logo15611.gif) 令和元年7月2日 令和元年7月2日 |

|

校長の桑元です。

先日、地域学(行学)の教員研修を行い、『地域と連携した高校進化―いま、なぜ「地域×高校」なのか? いま、どのようにして地域づくりと人材育成を進めるのか―』と題して、大正大学

地域構想研究所教授 浦崎太郎先生をお迎えし、講演会を開催しました。 |

|

|

地域を使って「探究」できる人材を育成するにはどうしたらよいいか、というお話で美作県民局、津山市役所から多数参加していただきました。 |

| 今後、県民局、津山市と連携して、人材育成する方策を練っていきます。浦崎先生のお話が聞けて本当に良かったです。 |

|

|

令和元年6月22日 令和元年6月22日 |

|

6月22日(土)、「津山東高だっぴ」を本校武道場で開催しました。

「だっぴ」とは、高校生・大学生・大人が同じ“ひとりの人”としてトークテーマに沿って語らい、自分の知らなかった自分のことを知ったり、色々な考え方や生き方に触れることで選択肢の広がりを知ったりできる場です。 |

|

|

当日は普通科1年生93名が25グループに分かれ、楽しいゲームや自己紹介に始まり、初対面の方ともあっという間に打ち解けて会が進みました。

トークテーマには身近なことから「何のために勉強するのか?」というようなものまでありました。何を言っても大丈夫、自分を受け入れてもらえる、という雰囲気に会場が包まれ、様々な思いを共有できました。 |

|

|

|

|

|

終了後、高校生たちからは「大人ってなんだか面白い」「色々な考え方を知れてよかった」など、とにかく「楽しかった!」という声を笑顔とともに聞けました。 |

|

|

令和元年6月4日・18日 令和元年6月4日・18日 |

|

6月4日(火)・18日(火)、普通科1年生を対象に、朝日新聞社販売局流通開発部次長 兼 教育総合本部員 江原健大先生をお迎えし新聞の読み方講座とインタビュー講座を行いました。

4日には、新聞の読み方講座を行いました。生徒たちに1部ずつその日の朝刊が配付されました。まず、江原先生より「新聞記事とはどのようなものか」についてお話をいただき、新聞記事の構成特徴について学びました。 |

|

|

|

続いて、実際に自分が興味、関心を持った記事を選び読んでみました。生徒たちは興味津々で、とても積極的に活動的に取り組みました。

活動の最後に、自分が選んだ記事の概要とそれについての感想を発表していきました。

緊張しながらも、とても堂々と発表した生徒たちに、温かい拍手が送られました。 |

|

|

18日には、 インタビュー講座を行いました。事前学習として、朝日新聞の「ひと」という記事を参考にして生徒が身近な人にインタビューをし、紹介文を書きました。

講座では、江原先生が「伝わる文章を書くポイント」を講義されました。

そして、良い例として生徒が書いた紹介文を数編読み上げられました。

今後の探究活動に向けて、資料検索や取材の方法、文章による伝達のコツなど多くを学ぶことができました。 |

|

|

令和元年5月29日 令和元年5月29日 |

|

普通科2年生が行学 地域プロジェクトで、校外学習に出かけました。

生徒は8分野(環境防災・医療・福祉・子ども・観光・産業・空き○○・動画)に分かれ、それぞれの分野の専門の方にお話を聞きました

実際に地域を訪れることで、それぞれの現状と課題を知ることができました。 |

|

|

|

|

|

|

|

自分たちが普段生活している場所ですが、知らないことがたくさん!ぜひ、それを多くの人に伝えたいという声があがっていました。

地域の子供たちやお年寄りの方と交流したグループもあり、それぞれが貴重な体験をさせていただきました。 |

|

|

|

| 今後は、地域の現状を踏まえ、自分たちができることは何かをテーマに、課題解決のための提案→実践を行います。 |

|

|

|

【企業動画】

午前中、オーエヌ工業の工場見学後、若手の社員の方々と座談会をしました。

工場見学では、工場内での安全や生産性の工夫が目をひきました。

最後に、所長さんから、良いコミュニケーションを取るには、偏った仕事や知識だけではない幅広く物事を知っていることが必要で、読書などで教養を磨くようにとアドバイスをもらいました。 |

|

|

|

|

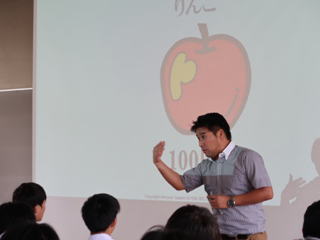

午後から、津山市地域企業動画作成講座が始まりました。講師として合同会社アースボイスプロジェクト代表社員 グローカルメディアプロデューサー 榎田竜路先生から学びます。

榎田先生からは、美意識とは何か、「楽しい」の大切さなど哲学的な話や、身体の使い方など想像を超えた講義をしていただきました。

これから何が起こるのか興味津々です。 |

|

平成31年4月17日 平成31年4月17日 |

|

| 4月17日(水)、普通科、看護科2年生を対象に行学 地域プロジェクトのオリエンテーションとして、岡山大学地域総合研究センター 副センター長 前田芳男先生をお迎えし「地域で学ぶということ」と題してお話しをしていただきました。 |

|

|

「今は、携帯を使えば、何でもすぐに調べられる世の中になっていますが、地域へフィールドワークに出る前に、いろんな想像をしてみることが大事!そして、現実とのギャップから、得られる知識は生きる。」と先生はおっしゃっていました。 |

卵の重さをみんなで予想し、グラフを作りました。また、卵で大事なこと(値段、質、安全性など)を話し合いました。 卵の重さをみんなで予想し、グラフを作りました。また、卵で大事なこと(値段、質、安全性など)を話し合いました。

物の見方は個々によって違うので、ユニークな意見も出て、盛り上がりました。 |

|

|

今後は、7つのテーマに分かれ、地域では、どのような課題があり、どのような取り組みがされているのか、地域の方にお話を聞きながら学んでいきます。 |

|