東高Topics 8月 東高Topics 8月 |

| |

| |

| |

平成28年8月30日 平成28年8月30日 |

|

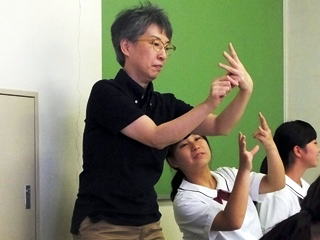

8月30日(火)、岡山県聴覚障害者福祉協会から芦田タキ子先生と大岡政恵先生を講師にお迎えし、看護科1年生が手話を学びました。

前回7月に学んだ挨拶の復習から始まり、その後、グループに分かれて聴覚障害者が困ると思われる場面ごとに、どうすれば良いか話し合いをしました。

想像以上に大変なこともあり、勉強になりました。 |

|

|

挨拶、簡単な日常会話を学びました。

お互いに手話で会話すると無言になってしまいましたが、先生から声を出しながらするように指導をしていただきました。すると、自然と表情が出て、会話が成立するようになりました。 |

|

|

| 日頃から挨拶など手話で行っていると、いざという時に、勇気を出して声かけができることがわかりました。 |

| |

| |

![●パウンドケーキのご案内[東雲祭]](logo268.gif) 平成28年8月 平成28年8月 |

|

9月6日(火)、東雲祭文化の部でパウンドケーキの販売を行います。会場は、昨年と同じ教室棟 講義室で、9時から11時の販売となります。

5本まで購入できます。より多くのお客様に購入していただけるよう、本数制限をさせていただいています。

御理解と御協力をよろしくお願いします。 |

|

津山産小麦粉「ふくほのか」で、パウンドケーキを焼いています。

|

|

|

また、調理研究同好会では、フィナンシェを販売します。

プレーン・抹茶・津山産ショウガの3種類をご用意しています。

ぜひ、家庭科棟 食物実習室前にお越しください。 |

| |

| |

平成28年8月24日 平成28年8月24日 |

|

|

校長の桑元です。

先日、吉備国際大学(高梁市)において、順正学園との高大連携に関する連携協力調印式に出席しました。

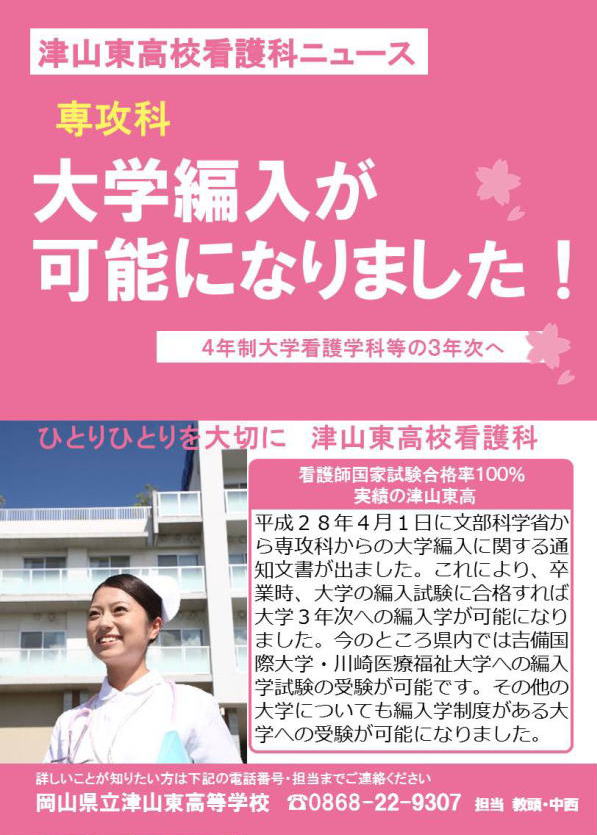

平成28年4月1日に文部科学省から、専攻科からの大学編入に関する通知の文書が出され、大学の編入試験に合格すれば、大学3年次への編入学が可能になりました。

(下:津山東高校看護科ニュース参照) |

本校専攻科の評価等をしてもらうため、看護学科をもつ大学との連携を模索していたところ、順正学園(吉備国際大学)と高大連携をする運びになりました。

本校看護科・専攻科修了生の進路における選択肢が増えたことはまことに喜ばしい限りです。

当面は看護科において連携を進めますが、今後、普通科や食物調理科、その他様々な連携をしていきたいと思っています。 |

|

|

| |

| |

平成28年8月24日 平成28年8月24日 |

|

8月24日(水)、昨日に引き続き津山東高校オープンスクールを開催し、食物調理科、看護科を希望する中学校3年生、普通科を希望する中学校2・3年生が来校しました。

今年も多くの中学生が来校し、オープンスクールを開催しました。

|

|

|

|

まずは、歓迎の吹奏楽部の軽快な演奏、そして、体育分野の迫力ある集団演技。

どちらも中学生にとってはとても印象深かったようで、「すごかった!」という感想が多くみられました。学校紹介のスライドで、高校生活を少し感じてくれたようです。

そして、全体会のあとは各学科に分かれて、詳しい説明、体験等がありました。 |

| |

|

|

デモンストレーションとして目の前で日本料理担当の大前先生がマグロ一匹と鯛をさばき、あっという間に大皿に盛り付けて見せてくださいました。

緊張しながらも3年生が助手につき、日頃の学習成果を中学生に見てもらいました。 |

|

|

|

| |

|

看護師の基本とも言える手洗いを体験したり、血圧測定の実習、専門の授業などを体験してもらいました。

血圧測定では、実際に聴診器を耳にかけ、自分の血圧を確認しました。ドクドクッという音に中学生のみなさんは感激していました。 |

|

|

|

| |

|

普通科では在校生の発表がありました。東高での生活の様子や、何を学んでいるのか、将来どんな風になりたいのかなどを話してくれました。また、「総合的な学習の時間」で実践した「高校生ツアープランニングコンテスト」や地域の「こけない体操」に参加した生徒の発表に、中学生は「すごい!」と感心していました。

あとは、教室へ移動して、高校生との懇談をしました。

中学2年生はミニ英語授業も体験し、「楽しかった。もっと勉強したい」「おもしろかった」と感じてくれたようです。 |

|

|

|

| 中学2年生、3年生ともに高校生と懇談をしました。高校生がリードし、じゃんけんなどで緊張をほぐしながら、和やかに懇談が進みました。各教室でさらに小グループに分かれ、勉強のこと、部活動のこと、学校行事のことなどを説明し、東高の普通科の特長や雰囲気が伝わったことと思います。中学生の感想にも「高校生の声が聞けて、東高のことがよくわかった」「懇談では高校生が楽しく優しく接してくれて、とっても雰囲気がよかった。とっても仲が良さそう。入りたい気持ちが強くなった!」と東高への想いを強くしてくれたようです。 |

| |

|

高校生より、中学生のみなさんに体育分野での行事や活動について説明を行いました。

パソコンにスライド写真を流しながら、一つ一つ丁寧に魅力を伝えました。 |

|

|

|

| それぞれの科での説明が終わった後、希望者は部活動を見学しました。多くの生徒が熱心に足を運んでくれました。 |

|

1.jpg) この日は高校生200名以上が運営や懇談に係わり、中学生・保護者を相手に一生懸命対応してくれました。 この日は高校生200名以上が運営や懇談に係わり、中学生・保護者を相手に一生懸命対応してくれました。

懇談に参加した高校生は「中学生にわかりやすく話をするのは難しかったけど、楽しくてよい経験になった。」「少し緊張したけど、一生懸命伝えた。」「コミュニケーションの練習になり、自分にとってもプラスになった。」と話していました。高校生にとっても成長できる有意義な一日だったようです。

来校者も800名を超え、無事にオープンスクールを終えることができました。今回の参加者の中から、多くの入学者、そしてオープンスクールでの発表者が出ることを期待しています。 |

| |

9月15日(木)、学校行事の関係で8月に参加できなかった加茂中学校3年生が東高校にやってきました。

学校紹介のスライドを見た後、各科に分かれて、懇談や体験活動を行いました。

少人数であったため、いろいろと質問がしやすく、互いに有意義になったのではないかと思います。希望者は部活動も見学して帰りました。 |

| |

| |

平成28年8月23日 平成28年8月23日 |

|

8月23日(火)、津山東高校オープンスクールを開催し、食物調理科と看護科を希望する約120名の中学2年生のみなさんが来校してくれました。受付ではナース服とコックコートに身を包んだ高校生が出迎えました。

学校全体で取り組んでいる津山産ショウガについて家庭クラブから発表がありました。

生徒の作成した学校紹介のスライドで、生徒目線の学校行事の様子に見入っていました。 |

|

| |

|

施設、設備の見学後、生徒が学科の説明を行いました。3年間で学ぶ野菜の切り方や、包丁の扱い方、生クリームの絞り方などを紹介し、高校生と一緒に懇談しました。

調理をするには体力も必要だということを、砂糖30kg袋を持って中学生のみなさんに体験してもらいました。 |

|

|

|

| |

|

中学生のみなさんは、包帯法の模擬授業に参加し、部位によって包帯の巻き方の違いを体験しました。

お互いに巻いてみましたが、とても難しかったという感想が多くありました。 お互いに巻いてみましたが、とても難しかったという感想が多くありました。 |

|

|

|

| |

| |

平成28年8月19日 平成28年8月19日 |

|

8月19日(金)、看護科2年生が岡山県聴覚障害者福祉協会 坂口先生と木村先生から手話を学びました。

7月の講習会に続いて、2回目となる今回は、聴覚障害者の生活や、医療現場で使う手話について教えていただきました。

聴覚障害者の方の生活の中や、病院受診の際に困ること等話していただき、理解を深めるとともに自分たちがどのように関わっていくべきか考えることができました。 |

|

|

今まで聴覚障害者の方と関わることがなかった生徒もいましたが、1・2年合わせて4回、計8時間の受講を終えました。

実際に関わり手話を教わることで、困っていたり医療現場で見かけたら声をかけてみようと勇気が持てるようになりました。 実際に関わり手話を教わることで、困っていたり医療現場で見かけたら声をかけてみようと勇気が持てるようになりました。 |

|

|

| |

| |

平成28年8月18日 平成28年8月18日 |

|

| 8月18日(木)、3回目の津山市地域企業紹介動画作成講座が、榎田竜路先生をお迎えして開講されました。 |

|

|

|

|

前回の課題で「人の写真を撮ろう」ということで、みんなで撮ってきた作品を見せ合いました。 前回の課題で「人の写真を撮ろう」ということで、みんなで撮ってきた作品を見せ合いました。

何枚かを題材にポイントは何か?ここをこうすれば…ということを実際にスクリーンを見ながら確認をしていきました。

少しポイントを変えるだけで、こんなにも印象が違うのかと感じました。 |

また、インタビューにより、必要な情報を聞き出す方法を考えました。この質問で何がわかるのか、そこまで考えて質問したことはなかったなぁと考えさせられました。

みんなで榎田先生に質問をして、先生という人物について知ろうとしました。インタビューすることの難しさと奥深さを実感しました。 みんなで榎田先生に質問をして、先生という人物について知ろうとしました。インタビューすることの難しさと奥深さを実感しました。

次回のインタビュー講座が楽しみです。 |

|

| |

| |

平成28年8月18日 平成28年8月18日 |

|

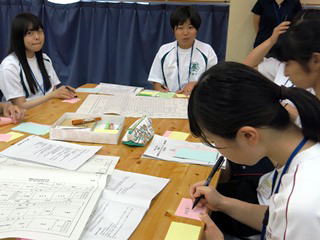

8月18日(木)、専攻科1・2年生を対象に、中島病院緩和ケア認定看護師 竹内奈々恵先生をお迎えし、緩和ケアにおける看護師の役割についてお話していただきました。

先生の優しいお人柄がにじみ出る語りかけに、様々な体験を乗り越えてこられた力強さも感じました。 |

|

|

「もし、あなたに残された時間が3ヶ月だったら…」という先生の問いかけに始まり、どんな気持ちになるかグループで真剣に話し合いました。 |

トータルペイン(全人的苦痛)を緩和するために、看護師として何ができるか考えて発表しました。

緩和ケアにおける看護の重要性を改めて痛感し、意義深い時間となりました。 |

|

| |

| |

平成28年8月9日・10日 平成28年8月9日・10日 |

|

8月9日(火)・10日(水)、岡山県高等学校家庭クラブ指導者養成講座が岡山県青少年教育センター閑谷学校で開催され、本校から9名の家庭クラブ役員・委員が参加しました。

研修では、岡山県内の家庭クラブ員が多く参加しており、家庭クラブ活動を盛んにするためにはどうしたらよいか自校の活動状況を話し、グループでまとめて発表することで、今後の家庭クラブ活動を深く考えることができました。 |

|

|

|

| 研修中にはレクリエーションなども行われ、家庭クラブ員は他校の生徒と楽しく交流しました。 |

|

|

また、模範発表として昨年度県大会で優秀賞をいただいた本校のスクールプロジェクトを、2年生の家庭クラブ員が発表しました。

県内でも家庭クラブ活動が盛んな高校の生徒たちの前で、緊張しながらも堂々と発表することができました。 |

| |

| |

平成28年8月7日 平成28年8月7日 |

|

| 8月7日(日)、第38回津山納涼ごんごまつりin吉井川が吉井川河岸緑地公園で行われ、本校はごんご商店街で「そずりクレープ」と「東雲ピンキー」を販売しました。 |

|

|

|

|

|

ソシオ一番街に設けられたごんご商店街には、3年生の有志が参加し、本校特製の地産地消にこだわった「そずりクレープ」とピンクの「ジンジャエール」を販売しました。

今回は、ジンジャエールも涼しさを演出するために、シロップをゼリー状にし、細かく砕いた氷とサイダーを入れ、ひと味違った逸品になりました。

|

| |

| |

平成28年8月4日・5日 平成28年8月4日・5日 |

|

| 8月4日(木)・5日(金)、第64回全校高等学校家庭クラブ研究発表大会[福島大会]が郡山市民文化センター(福島県郡山市)において開催され、本校の家庭クラブ員2名が参加しました。 |

|

|

「福島で結んだ絆はなさずに ありがとうを全国へ」というスローガンのもと、全国から多くのクラブ員が参加しました。

今年は地域活性化に関する取り組みが多く、本校でも取り組んでみたいと興味ひかれるものがありました。 |

|

|

また、福島県のみなさんが震災に対する支援に感謝したいという思いで私たちを迎えてくださり、心のこもった大会でした。 |

大会終了後に、富岡町生活支援センター「おたがいさまセンター」(郡山市富岡町)を訪問し、「震災の語り人」である方や社会福祉協議会の方より、2011年3月11日の東日本大震災の当日や翌日の避難指示があってからの様子、今日までのご苦労や心境をうかがいました。

農業をされていた方が多く、田畑や家畜が心配だったことや、荒れ果てた家や土地を見て辛かったことなど、いろいろ話してくださいました。 |

|

|

私たちにはなかなか想像できませんが、来年の4月には故郷へみなさん帰って行けそうだということでした。

遠く離れた地域に住んでいる私たちに何ができるのか考えるよいきっかけとなりました。

この経験を家庭クラブ員としてしっかり伝え、活動につなげていきたいと思いました。

富岡町のみなさん、社会福祉協議会の関係のみなさん、私たちを温かく迎えてくださり本当にありがとうございました。 |

|

| |

| |

平成28年8月4日 平成28年8月4日 |

|

8月4日(木)、ボランティアで3年生が、フクサポへの荷造りをしました。

昨年の鬼丸昌也さんの講演を聴いて、取り組みを始めたフクサポですが、保護者の方の協力もあり、大変多くの古着が集まりました。

発送する荷物は生徒が整理して、詰め込んでいきました。

部屋の半分を埋め尽くした古着は、この日まとめただけで大型段ボール8箱分になりました。 |

|

|

また、8月19日(金)に1・2年文化委員でまとめたところ、さらに12箱になりました。

合計で20箱になりました。 |

少しでも支援活動に役立ってくれればと思います。本当にご協力ありがとうございます。

今後も継続的に取り組んでいきたいと思います。次回の回収時期は12月下旬を考えています。 |

|

| |

| |

平成28年8月2日 平成28年8月2日 |

|

8月2日(火)、高校生「地域防災ボランティアリーダー」養成研修が津山高校で行われました。本校から、1・2年生の有志14名が参加しました。

最初はAMDA高校生会員が活動について、話をしてくれました。また、昨年岩手ボランティアに参加した高校生から報告がありました。

実際に現地を見ると、想像を遙かに超えており、5年経った今も復興に差があることがわかり、高校生でもできることを続けていきたいと感じました。 |

|

|

その後、ナイロン袋に無洗米を入れ、昼食の準備をしました。 |

| 3グループに分かれて、それぞれ講習を受けました。 |

|

緊急時の対応や応急処置の方法を学びました。まず意識、呼吸の確認の方法、バンダナを使った応急手当の仕方や担架で人を運ぶ際の留意点を学び、体験しました。 |

|

|

|

|

実際、袋に土を詰めて土のうを作りました。けっこう重労働で準備の大変さが身にしみてわかりました。土のうを積む際、大切なことは「安全かつ素早く」であると伺いました。

地震体験、消火体験も行いました。 |

|

|

|

|

自衛隊の方と一緒に、ロープワークをしました。簡単に見えて難しく何度もやり直していました。

また、救助機材の使い方の説明を受け、実際にさわってみました。 |

|

|

|

|

ナイロン袋で炊いたご飯にレトルトカレーをかけて、みんなで食べました。

午後からは班ごとに、災害時に自分ならどうするだろう?と話し合いをしました。 |

自分だけが非常用袋を避難所で持っていたら、出すか、出さないか。 自分だけが非常用袋を避難所で持っていたら、出すか、出さないか。

避難所にペットを連れて行くか、行かないかなど、正解はなく、話し合いでベストアンサーを導き出していました。

すべてケースバイケースで、状況を考え、適切な判断ができるようにしていきたいです。 |

|

|

また、避難所の運営をするゲームを行いました。

運営する立場だったら、どこに何を配置するか?どこに誰を配置するか?トイレは?車いすの人は?…など課題はいくらでも出てきます。 運営する立場だったら、どこに何を配置するか?どこに誰を配置するか?トイレは?車いすの人は?…など課題はいくらでも出てきます。

話し合う中でいろんな立場の考えが出てきて、難しいけれど、大変参考になりました。 |

大事なことは、今日、学んだことを多くの人に伝えること、広めていき、防災意識を高めていくことだと思います。 |

|

| |